簡介

第四次科技革命

第四次科技革命18世紀中葉以來,人類歷史上先後發生了三次工業革命,發源於西方國家及衍生國家,並由他們所創新所主導。第一次工業革命所開創的“蒸汽時代”(1760-1840年),標誌著農耕文明向工業文明的過渡,是人類發展史上的一個偉大奇蹟;第二次工業革命進入了“電氣時代”(1840-1950年),使得電力、鋼鐵、鐵路、化工、汽車等重工業興起,石油成為新能源,並促使交通的迅速發展,世界各國的交流更為頻繁,並逐漸形成一個全球化的國際政治、經濟體系;兩次世界大戰之後開始的第三次工業革命,更是開創了“資訊時代”(1950-),全球信息和資源交流變得更為迅速,大多數國家和地區都被捲入到全球化進程之中,世界政治經濟格局進一步確立,人類文明的發達程度也達到空前的高度。第三次信息革命方興未艾,還在全球擴散和傳播。

前三次工業革命使得人類發展進入了空前繁榮的時代,與此同時,也造成了巨大的能源、資源消耗,付出了巨大的環境代價、生態成本,急劇地擴大了人與自然之間的矛盾。進入21世紀,人類面臨空前的全球能源與資源危機、全球生態與環境危機、全球氣候變化危機的多重挑戰,由此引發了第四次工業革命——綠色工業革命,一系列生產函式發生從自然要素投入為特徵,到以綠色要素投入為特徵的躍遷,並普及至整個社會。

21世紀發動和創新第四次綠色工業革命,中國第一次與已開發國家站在同一起跑線上

在過去200多年世界工業化、現代化的歷史上,我們曾先後失去過三次工業革命的機會。在前兩次工業革命過程中,中國都是邊緣化者、落伍者,急劇地衰落,由於錯失工業革命機會,中國GDP占世界總量比重,由1820年的1/3下降至1950年不足1/20。之後中國在極低發展水平起點下,發動國家工業化,同時進行了第一次、第二次工業革命。即使是在上世紀80年代以來的信息革命中,我們也僅僅是僥倖上了末班車,還是個“後來者”,因為對外開放才成為“追趕者”。但是中國實現了成功追趕,已經成為世界最大的ICT(信息通信技術)生產國、消費國和出口國,正在成為領先者。進入21世紀,中國第一次與美國、歐盟、日本等已開發國家站在同一起跑線上,在加速信息工業革命的同時,正式發動和創新第四次綠色工業革命。

這是一場全新的綠色工業革命,它的實質和特徵,就是大幅度地提高資源生產率,大幅度地降低污染排放,經濟成長與不可再生資源要素全面脫鉤,與二氧化碳等溫室氣體排放脫鉤。以歷史視角觀察,用工業化的角度觀察,清晰地認識到,世界第四次工業革命,即綠色革命已經來臨。中國能趕上這一革命的黎明期、發動期,是不易的、也是萬幸的。

工業4.0

漢諾瓦工業博覽會會場一角

漢諾瓦工業博覽會會場一角2014年德國漢諾瓦工業博覽會4月7日至11日舉行。全球65個國家和地區的5000多家廠商參展。中國以近600家參展商規模成為東道主德國以外的最大參展國。在為期五天的展會中,“工業4.0”概念受到關注。輿論認為,作為工業領域的全球領先展會,漢諾瓦工業博覽會對推動“第四次工業革命”發揮了重要作用。參展商和觀眾對本屆展會都給予高度評價。

德國聯邦科研部專家伯伊爾在接受本報記者採訪時說,為加強德國作為技術經濟強國的核心競爭力,早在2006年,聯邦政府就通過了《高技術戰略2020》,該戰略檔案重點是《未來項目—“工業4.0”》。聯邦政府從2010年到2013年為高技術戰略共投入270億歐元,對未來項目的專項投資達83億歐元。為了進一步落實“工業4.0”計畫,最近德國三大工業協會—德國信息技術、通訊、新媒體協會,德國機械設備製造業聯合會以及德國電氣和電子工業聯合會(以下簡稱“三大協會”)決定,三大協會共同建立一個名為“第四次工業革命平台”的辦事處,該平台已正式啟動,旨在推動實施聯邦政府制定的高科技戰略未來項目。

漢諾瓦工博會負責人柯克勒認為,“工業4.0”在本屆漢諾瓦工業博覽會上已成為核心題目,在未來10年至15年,製造業的綜合整合將對全球產業產生巨大影響。第四次工業革命的到來已為時不遠。

經濟轉變

綠色工業革命的目標首先是實現碳排放的“脫鉤”,這包括三方面的內容:一是促使已有的“黑色”或“褐色”能源“綠化”,即採用能耗更低、更清潔的方式使用化石能源,使單位能耗的污染強度下降;二是促使化石能源的使用與經濟產出之間“脫鉤”,儘量減少化石能源在經濟生產和消費中所占的比重;三是促進非化石能源、可再生能源、綠色能源的大幅上升,並促進這類能源的利用最終占據主導地位。

在碳排放“脫鉤”的基礎之上,綠色工業革命要求加快轉變經濟發展方式,促使生態資本相關要素的“全面脫鉤”,包括土地資源、水資源、生態環境資源等等。要實現這一目標,首先還是需要在技術、制度、組織和物質資本投入等多方面因素的共同作用之下,提高資源利用效率,第二步則是儘早達到各類資源使用的“峰值”,接著就能促進其出現下降,從而實現生態資本要素的“盈餘”。

生態盈餘

21世紀第一個十年,中國就確立了“推動整個社會走上生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路”的基本方向,率先制定了含有綠色發展指標的國家規劃,建設資源節約型、環境友好型社會,實行綠色發展戰略,開展世界上最大規模的綠色投資,包括生態建設、環境治理、節能減排等方面的投資,占GDP比重從2001年的1.70%上升至2010年的3.94%。黨的十八大將生態文明建設寫入大會報告和黨章之中,成為中國生態文明的宣言書。這勢必加快經濟發展方式轉變,促進綠色發展、低碳發展,促進從生態赤字轉向生態盈餘,開創一條綠色工業革命的新路,引領第四次工業革命。

如果我們不自救,沒有什麼可以拯救我們。但有一件事情可以利用,那就是科技進步。儘管人們常說“需要是發明之母”,無論已見證了多少發明的豐功偉績,我們仍不應該被科技決定論的錯誤解讀所誤導。我們可以從科技進步中希冀很多,但希望不能過分。在這方面做好自我克制是最好的態度。

無紙辦公

人們很容易憧憬在不久的將來,交通瓶頸可以因為科技的發展而被逐步解決,因為人們不用把時間浪費在通勤上,而是有可能暢享在家或在公園的虛擬辦公室里辦公。

悲哀的是,這只不過是一個美好的憧憬,並不現實,讓人聯想到電腦黎明時代,人們預言未來將實現無紙辦公卻並未實現。具有諷刺意味的是,和當時的斷言相反,我們現在更加淹沒在紙堆里。專家預測,2020年的紙消費量將比2000年的水平多一半。如果這主要是因為擴大的閱讀群體——儘管電子書在普及,但人們似乎更偏愛高質量的紙質印刷體——我們還有理由暗自慶幸。但不幸的是,並非如此。在許多國家,包括新興經濟體,官僚機構在膨脹,如果這些社會繼續放開手腳發展,(紙消費量)不降反增的趨勢將繼續呈現。

然而,我們確實在逐步靠近一個依靠直接聽覺和視覺影響的科技門檻——先是通過手機,然後是特殊的眼鏡和放置於眼球的隱形眼鏡。人們不再需要聚到一個地方開會,而是可以在虛擬的地方聚會,不論是辦公室、教室、會議室,甚至是遊行抗議集會(繼續揮旗吶喊辱罵,但不再有互扔西紅柿或者“莫洛托夫雞尾酒”的土製燃燒彈)。當然,人們最好在學術報告廳,而不是抗議集會上聚集。比如,在星期三下午兩點,我的學生們會向我眨動眼皮,我還以眨眼,於是我們就一起開始了一場未來世界的講課——確實很有意思。

技術上這一切當然可能,但並不是說這就一定會受到人們歡迎。就像電視電話會議一樣,儘管都是“現場”,但經常由於心理上,或者其他各種實際原因,它們還是替代不了人與人面對面的直接交流。我們更願意實際看到對方,電視螢幕的影像並不能幫我們實現這一需求。人還是更願意有物理的而非虛擬的接觸,我們也不能低估私密對話或非正式閒談的需要。

未來發展

第四次工業革命

第四次工業革命我們必須儘量避免在觀察和作結論時一以概之,雖然很多科學家在描繪未來時傾向於這么做。美國中心論和歐洲中心論就是這樣的典型錯誤。他們把自己的思想從高度發達的西方向世界其他地區打包銷售,原因在於對世界複雜性的無知無覺。但在加利福尼亞可行的事未必在厄利垂亞行得通;在巴伐利亞成功的項目到安第斯山區不一定可行;在關西成功的經驗到瓦濟里斯坦可能長時間水土不服。在此背景下,某些“大師”炮製並被反覆引用的名言“每件東西都可以在任何地方製造”明顯是荒謬的。這些似是而非的道理充斥全球,但它們實際上要么是簡單粗暴的概括,要么是愚昧無知的歪理。不管是現在還是將來,不可能就是不可能。

主宰未來世界的還是人,由人性價值和管理才能主導決策的人,而不是技術及其發展的水平。科技進步可以幫助解決很多問題,但絕非萬能,許多問題仍將在技術解決的範疇之外。此外,未來科技進步還會帶來眾多新的問題,就像過去科技進步為人類帶來眾多利益的同時也帶來了環境惡化和致命武器一樣。無需列舉其他更多的事例來證明,但我希望能強調這一點:未來科技進步帶來的負面影響或許更糟。

何時到來

我們生活在又一次偉大的工業革命時期,這是前兩次讓地球改頭換面的工業革命後的第三次。第一次工業革命和蒸汽機的發明相聯繫,始於18世紀晚期英國紡織業的機械化。第二次工業革命帶來了大規模的生產——發力於19世紀晚期20世紀初期的美國,伴隨著大量的創新發明,包括電、內燃機、化學工業和一系列具有歷史意義的發明,電報、電話、收音機、錄音機和照相機。當前的革命,有人將其追溯到二戰結束,儘管其真正的加速發展是近幾十年的事。儘管這場革命比前兩次都更加具有多樣性,但我們還是可以找到一樣和蒸汽機及汽車一樣具備標誌性的發明——計算機。計算機的中心作用將在很長的時期內得以保持,因為知識經濟在不斷擴展,科技進步方興未艾,這場革命從某種意義上說已成為一種常態。因此,還很難想像它將何時結束。

在遙遠的未來,我們期待著新發現新套用的積累會逐漸帶來一種質變的集合,從而引發第四次和更多次革命。沒人知道那時什麼東西會扮演蒸汽機、汽車和電腦這些曾經是主角的角色。或許是可再生能源生產方式徹底的變革,也可能是低能耗無污染的自我充電電池。最可能的是,這些發現、發明和套用將發生在生物科技、基因科技和醫藥研製上,而它們將改善人類體質並延長我們的壽命。

各界觀點

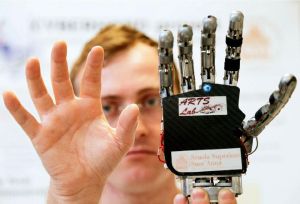

掌控第四次工業革命再次點亮“中國智造”

“在全球經濟成長預期不盡如人意的背景下,達沃斯年會似乎找到了破解全球經濟難題的辦法,這次新工業革命將會給全球經濟成長帶來新的動能。同時,也將催生資本市場新的主題投資機遇,工業機器人等先進制造業領域有望迎來新一輪發展,再次點亮‘中國智造’。”經濟學家宋清輝。

![第四次工業革命[技術革命] 第四次工業革命[技術革命]](/img/f/c48/nBnauM3X3IjM5ADO2kTNzIzMwQTM4YzMxgjMyQTNwAzMwIzL5UzL0QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)