早年經歷

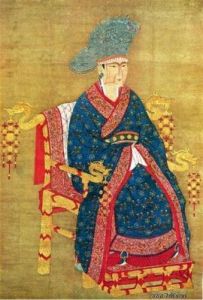

章獻皇后

章獻皇后劉氏生於宋太祖開寶元年(968年)

,自言祖籍太原,祖父是(後)晉、(後)漢為右驍衛大將軍劉延慶,父親劉通是宋太祖時的虎捷都指揮使,領嘉州(今四川樂山)刺史,因此劉家舉家遷至成都華陽。但是從現有的證據來看,這些極有可能是劉氏編的,如果劉氏的家族真是如此顯赫,為何劉氏會嫁於蜀地的一個銀匠龔美為妻?宋真宗奶娘王氏又為何會說劉氏出身寒微?既然劉氏是豪門之後何來寒微之說?古代可不會只看一代人就評斷一個人的貴與賤。如果劉氏真是劉通的女兒,她為何會擅長擊鞀(就是撥浪鼓)的謀生技藝,這可是貨郎的技藝,一個豪門之女如何會淪落至此?顯然劉氏絕非劉延慶之後,其祖其父沒有做過什麼將軍、刺史,很可能只是蜀地的小買賣人,劉氏這樣做無非是想冒充北漢劉氏皇族的支屬,來抬高自己的門望,這在極重視門第的古代不是什麼新鮮事,這跟李唐統治者說自己是老子李耳

的後人如出一轍。

據宋史上說,十五歲的劉氏與趙恆初會,進襄王府,但是趙恆與劉氏同為968年出生,於十七歲才被封為韓王,端拱元年(988年)才被封為襄王,時年已二十。

劉氏善說鼓兒詞,就是邊搖撥浪鼓邊唱歌。劉氏十三四歲的時候,她嫁給一名年青銀匠龔美。劉氏嫁夫隨夫,跟著龔美一起來到京城開封謀生。龔美手藝出眾,又為人和善,善於結交朋友,尤其與襄王府里當差的張耆交好。襄王正是未來的宋真宗趙恆,此時他的名字還叫趙元侃,尚未被冊定為太子,年僅十六歲。

總之,趙恆當時尚未婚配,聽說蜀女才貌雙全,便讓隨從去暗暗物色一名。劉氏隨夫拋頭露面擊鞀掙錢,自有美名在外,為趙恆的隨從們所知,龔美得知是王府選姬,不願放棄,改稱是劉氏的表哥,讓劉氏入王府。

劉氏天生麗質,聰明伶俐,與趙恆年貌相當,很快如膠似漆。然而趙恆的乳母秦國夫人認為劉氏出身寒微,勸趙恆不要親近劉氏不果,只好報與宋太宗,太宗大怒,聖旨一道下來,命逐劉氏出京。並為十七歲的趙恆賜婚,此時趙恆被封為韓王,新娘為忠武軍節度潘美的八女兒,十六歲的潘氏受封為莒國夫人。

然而,趙恆雖迫於皇命把劉氏送出王府,把劉氏偷偷藏在王宮指揮使張耆家裡,卻不願離開劉氏,不時私會。這樣偷偷摸摸,劉氏過了十五年。

妃嬪時期

至道三年三月癸巳日,五十九歲的宋太宗趙光義病逝,遺詔傳位於已立為太子兩年的趙恆。趙恆繼承大統,再也不用與劉氏偷偷來往了。當年趙恆奉命娶的王妃潘氏,婚後六年便死了,死時年僅二十二歲,無子。潘氏去世兩年後,太宗又賜婚於郭氏,宣徽南院使郭守文的次女。年十七的郭氏初封魯國夫人,不久又晉封秦國夫人。

此時的劉氏,已非昔日擊鞀的小妹,她長年幽居,博覽群書,研習琴棋書畫,早已才華出眾。劉氏見舉目無親,便向真宗提出,願讓表哥改姓為劉美,做自己的兄長,繼承劉家香火。其實,龔美早已跟隨真宗,一直忠心耿耿,只對真宗效忠。劉美任官,既不阿附於權臣,對部屬也關心備至,出任在外時他的隨從兵卒,都按省籍定時輪換,從不培植自己的私人勢力。

宋真宗

宋真宗趙恆於三月即位,五月冊立郭氏為皇后,六月追封潘氏為莊懷皇后(後來宋仁宗改為章懷皇后)。雖然後宮三千佳麗,趙恆卻並未忘情於劉氏,很快把劉氏接入宮裡。景德元年(1004年)的正月,封劉氏為四品美人,正式成為後宮妃嬪的一位。當時,郭皇后之下,只有劉美人最為尊,連王府姬妾楊氏都只被封為五品才人)。這時候的劉氏,終於可以正大光明地和真宗在一起了。劉氏雖然已經36歲,可是她聰慧溫柔,一直獲得真宗的專寵。

然而,景德初年,郭皇后的兒子趙祐夭折了,年僅九歲;半月後,另一名兩月大的皇子也夭折了。真宗的五名皇子居然一個也沒能活過十歲,此時真宗年近四旬,以防萬一,養宗室之子於皇宮內。郭皇后前後生了三個兒子,只有趙祐能活到九歲,不想也不幸夭折,傷心過度,身子垮了下來。

景德四年(1007年)四月十六日,郭皇后病逝。真宗心裡雖然很想立劉氏為後,但是她既無子嗣又出身低微,群臣們都不贊同,反而要求冊立十四歲的才人沈氏為皇后。沈才人雖然是大中祥符元年(1008年)才入宮的,然而她出身高貴,是宰相沈倫的孫女。真宗不悅,索性讓後位空缺,不談立後之事。

然而劉氏雖然長年受寵,卻無法懷孕。她身邊的侍女李氏,突然一日夢到仙人下降為子,真宗和劉氏大喜,想出“借腹生子”的方法來。大中祥符三年(1010年)四月十四日,李氏生下一子趙受益(即後來的宋仁宗趙禎)。但是一出生就被抱到劉氏那裡,也因此皇子雖然是李氏所生,卻只認劉氏為母。真宗早在孩子出生三月前,便已宣布劉氏懷孕,冊封為修儀,與劉氏交好的楊才人則晉封婕妤。皇子雖然是劉氏的兒子,劉氏卻沒有親自撫養,而是交給楊婕妤撫養。楊婕妤亦是成都人,比劉氏小十六歲,兩人情同姐妹。真宗愛的既是劉氏,對楊氏也有好感,因此劉氏每每晉封,也少不了楊氏一份。時劉氏四十多歲,精力自然不如二十多歲的楊氏充沛,便讓楊氏代行哺育之職。

趙受益的生母李氏封為崇陽縣君。不久,李氏又生下一女,晉封才人,正式進入妃嬪行列(這也代表真宗對李氏有一定重視,而且劉氏對李氏完全無意加害)。不幸的是,小公主很快夭折。李氏自認命薄無福,終其一生,都並未與兒子相認。

劉氏既已“生子”,真宗便詔告群臣,欲立為後。然而不少高級官員都知道劉氏“生子”的真相,真宗無奈,幾次欲“立之”,劉氏都不得不“固辭”。大中祥符五年(1012年)十一月,真宗晉封劉修儀為德妃,並給百官加官進爵,冊後禮儀一應從簡,既不讓官員進賀,也不搞封后儀式,封后詔書也迴避朝臣公議,只下令將封后詔書傳至中書省,自己家裡宣布一下就完事。十二月丁亥,四十四歲的劉氏終於成為大宋王朝的皇后。

皇后時代

身為皇后的劉氏,卻不像其他妃嬪只知爭寵,她才華超群,通曉古今書史,熟知政事,每每襄助真宗,真宗根本離不開她。每日批閱奏章,劉皇后必侍隨在旁。外出巡幸,也要帶上劉氏。

寇準

寇準箇中孰是孰非,後人只知表面,總之後來寇準落敗,貶為相州知州(後為道州司馬),丁謂也因為後來欺劉氏孤兒寡母想獨攬大權而獲罪。

天禧四年二月(1020年),真宗患病,難以支持日常政事,上呈到皇帝那裡的政務實際上都由皇后劉氏處置。後來,真宗更是病重,下詔:“此後由皇太子趙楨在資善堂聽政,皇后賢明,從旁輔助。”此詔書便認可劉氏裁決政事的權力。

雖然劉氏貴為皇后,朝中反對劉皇后掌政的人也不少,以寇準和李迪為首。劉氏也開始籠絡自己勢力,以錢惟演和丁謂為首:錢惟演之妹為劉美之妻,丁謂的兒子娶了錢惟演的女兒。

群臣不安起來,劉氏雖非太子生母,卻對他視若己出,克盡母職,根本不是旁人所能離間。

攝政皇太后

乾興元年(1022年)二月甲寅,54歲的宋真宗趙恆病逝於延慶殿,遺詔曰:太子趙楨即位,皇后劉氏為皇太后,楊淑妃為皇太妃,軍國重事“權取”皇太后處分。而小皇帝趙楨這時只有十一歲,實際上就是由劉氏處理政務。

然而丁謂想獨攬大權,欺上瞞下,以為劉太后是女子無見識,劉太后雖然當初因為後位不穩培植他,多年下來早已查知丁謂的不法舉動,此時更是怒不可竭,決心除掉他。當年六月,與丁謂勾結的宦官雷允恭被誅,丁謂罷相貶謫。丁謂被貶後,劉太后開始和仁宗趙楨一起聽政決事,正式垂簾聽政。

劉太后自知出身卑微,宋朝以士大夫為尊,因此大力抬高母家,一直追尊加封祖宗:曾祖父劉維岳成了天平軍節度使兼侍中兼中書令兼尚書令,曾祖母宋氏最後封到安國太夫人;祖父劉延慶為彰化軍節度使兼中書令兼許國公,祖母元氏封齊國太夫人;父親劉通為開府儀同三司魏王,母親龐氏封晉國太夫人。

劉太后號令嚴明,賞罰有度,雖然難免有些偏袒家人,但並不縱容他們插手朝政。在大是大非面前,她更尊重士大夫們的意見,王曾、張知白、呂夷簡、魯宗道都得到了她的重用,劉氏姻族也沒有做出為害國家的禍事。

雖然劉太后掌權日久,不願把權柄交給仁宗,但她卻依然是個慈母,仁宗少時體弱多病,劉氏忙於政務,讓楊淑妃照顧,仁宗稱劉氏為“大娘娘”,楊妃為“小娘娘。”

而仁宗生母李氏,劉氏也升封她為順容,遷往真宗永定陵,成為守陵的先帝諸妃之一。而且早在真宗年間,便尋訪到李氏家人封官,真宗去世後,劉氏依然沿用李氏,未下殺手。

劉氏也非常簡樸,當初身為皇后時服飾簡樸,當了太后依然未改習性。宮中侍女見皇帝侍女服飾華麗,覺得自己身為太后侍女,怎么能被比下去呢?報與劉太后,劉太后不為所動,“那是皇帝嬪御才能享用的,你們哪有這樣的資格。”

明道元年(1032年)二月,李氏患了重病,劉太后連忙派太醫前去診治,並晉封她為宸妃。然而李氏封妃當天,便病逝,享年四十六歲。起初,太后只想以普通宮嬪的身份殮葬了事,然而聽了宰相呂夷簡的勸說,以一品禮儀將李妃殯殮,在皇儀殿治喪,並給李妃穿上皇后冠服。李妃的父親得到追封,兄弟李用和也再次晉升。

劉太后雖不願還政於仁宗,卻並未想過自立。程琳獻圖《武后臨朝圖》,劉太后親擲於地,道:“我絕不會做這樣的事!”太后表態後,群臣如釋重負,仁宗也心懷感激,恭孝唯謹,更於天聖七年(1029年)九月頒布詔書,將太后生辰長寧節的儀禮升級到與皇帝生辰乾元節相同的程度。

明道二年(1033年)二月,舉朝要行祭太廟大典,劉太后自覺天命已不久,想要在生前穿一次天子袞冕,便提出自己要著袞冕祭祀太廟。群臣大嘩,卻只得將皇帝袞衣上的飾物稍減了幾樣,呈了上去。

宋仁宗

宋仁宗二月乙巳這天,皇太后劉氏穿著天子袞衣、頭戴儀天冠,在近侍引導下步入太廟行祭典初獻之禮。為了將這場典禮搞得功德圓滿,亞獻者為皇太妃楊氏、終獻者為仁宗皇后郭氏。儀式結束後,劉太后在太廟文德殿接受了群臣給自己上的尊號:應天齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后。自此,徹底還政於兒子仁宗。

三月,劉太后病重,仁宗大赦天下,四處徵召名醫,然而卻無法挽留劉太后的生命,幾天后,劉太后病逝於寶慈殿,享年六十五歲。

第二日,仁宗在皇儀殿召群臣,哭道:“太后臨終前數度拉扯身上衣服,可有什麼心愿未了?”參知政事薛奎曰:“太后不願先帝見她身穿天子服入葬。”仁宗恍然大悟,下令給劉太后換上皇后冠服。

仁宗正自傷感,群臣卻紛紛上議,說劉太后並非他生母,生母是李宸妃,而燕王更說李宸妃是太后毒死的。仁宗震驚,派人召來李用和,讓他親自去查看李宸妃的棺木。見李宸妃葬品如一品夫人,甚至身穿皇后服,仁宗大悔,嘆道:“人言豈可盡信。”來到劉太后牌位前拜謝自責:“從此後大娘娘的生平可清白分明了。”而上諡號之時,劉太后謚為四字:莊獻明肅皇后(後改章獻明肅皇后),而一般皇后只謚二字;生母李宸妃謚為莊懿皇后(後改章懿皇后)。

九月,仁宗下詔,劉太后和李妃同時遷葬永定陵。靈柩起駕這天,仁宗先為劉太后發引,不但執孝子禮,還不顧宰相們的勸阻親自執紼之禮(牽引棺材的繩索),一直步行送出皇儀殿。隨後他才再去往李宸妃下葬的洪福院為生母起靈,伏在棺木上痛哭道:“劬勞之恩,終身何所報乎!”

劉太后死後,劉氏家族受尊崇更勝昔日。劉太后曾有遺詔,命仁宗尊養母楊太妃為皇太后。仁宗遵其旨意,尊封楊氏為保慶皇太后,楊後雖未垂簾聽政,仁宗卻克盡孝道奉養。三年後,楊太后亦去世,享年五十六歲,謚為莊惠皇后(後改章惠皇后)。

民間傳聞

1、從明朝流傳下來“狸貓換太子”的故事,說宋真宗的德妃劉氏和宸妃李氏同時有孕,李宸妃先產下皇子,劉德妃妒忌,勾結李宸妃身邊內官,把一隻剝了皮的狸貓換去皇子,真宗以為李宸妃產下怪胎,把李宸妃打入冷宮,將劉德妃生下的皇子立為儲君,並冊立劉德妃為皇后。

2、另一種說法則是劉德妃的皇子不幸夭折,於是劉德妃把李宸妃的兒子據為己有,宣稱是自己的兒子,真宗照樣立她為後。

兩種說法的結局都是:劉氏逼李宸妃自盡,卻有好心的宮人代李妃而死,而李妃流落民間,直到包拯橫空出世,才得以揭開這樁宮闈迷案,使李妃與兒子相認。劉氏因為做了壞事不久便死去,包拯也因為替宋仁宗找回了親生母親而官升龍圖閣大學士。

正史記載

宋史·列傳第一

章獻明肅劉皇后,其先家太原,後徙益州,為華陽人。祖延慶,在晉、漢間為右驍衛大將軍;父通,虎捷都指揮使、嘉州刺史,從征太原,道卒。後,通第二女也

。

初,母龐夢月入懷,已而有娠,遂生後。後在襁褓而孤,鞠於外氏。善播鞀。蜀人龔美者,以鍛銀為業,摧之入京師。

後年十五入襄邸,王乳母秦國夫人性嚴整,因為太宗言之,令王斥去。王不得已,置之王宮指使張耆家。太宗崩,真宗即位,入為美人。以其無宗族,乃更以美為兄弟,改姓劉。大中祥符中,為修儀,進德妃。

自章穆崩,真宗欲立為皇后,大臣多以為不可,帝卒立之。李宸妃生仁宗,後以為己子,與楊淑妃撫禮甚至。後性警悟,曉書史,聞朝廷事,能記其本末。真宗退朝,閱天下封奏,多至中夜,後皆預聞。宮圍事有問,輒傅引故實以對。

天禧四年,帝久疾居宮中,事多決於後。宰相上寇準密議奏請皇太子監國,以謀泄罷相,用丁謂代之。既而,入內都知周懷政謀廢后殺謂,復用準以輔太子。客省使楊崇勛、內殿承制楊懷吉詣謂告,謂夜乘犢車,挾崇勛、懷吉造樞密使曹利用謀。明日,誅懷政,貶準衡州司馬。於是詔皇太子開資善堂,引大臣決天下事,後裁製於內。

真宗崩,遺詔尊后為皇太后,軍國重事,權取處分。謂等請太后御別殿,太后遣張景宗、雷允恭諭曰 :“皇帝視事,當朝夕在側 ,何須別御一殿 ?”於是請帝與太后五日一御承明殿,帝位左,太后位右,垂簾決事。議已定,太后忽出手書,第欲禁中閱章奏,遇大事即召對輔臣。其謀出於丁謂,非太后意也。謂既貶,馮拯等三上奏,請如初議。帝亦以為言,於是始同御承明殿。百官表賀,太后哀慟。有司請制令稱“吾”,以生日為長寧節,出入御大安輦,鳴鞭侍衛如乘輿。令天下避太后父諱。群臣上尊號曰應元崇德仁壽慈聖太后,御文德殿受冊。

天聖五年正旦,太后御會慶殿。群臣及契丹使者班廷中,帝再拜跪上壽。是歲郊祀前,出手書諭百官,毋請加尊號。禮成,帝率百官恭謝如元日。七年冬至,天子又率百官上壽,范仲淹力言其非,不聽。九月,詔長寧節百官賜衣,天下賜宴,皆如乾元節。

明道元年冬至,復御文德殿。有司陳黃麾仗,設宮架、登歌、二舞。明年,帝親耕籍田,太后亦謁太廟,乘玉輅,服禕衣、九龍花釵冠,齋於廟。質明,服袞衣,十章,減宗彝、藻,去劍,冠儀天,前後垂珠翠十旒。薦獻七室,皇太妃亞獻,皇后終獻。加上尊號曰應天齊聖顯功崇德慈仁保壽太后。

是歲崩,年六十五。謚曰章獻明肅,葬於永定陵之西北。舊制皇后皆二謚,稱制,加四謚自後始。追贈三世皆至太師、尚書令、兼中書令,父封魏王。

初,仁宗即位尚少,太后稱制,雖政出宮闈,而號令嚴明,恩威加天下。左右近習亦少所假借,宮掖間未嘗妄改作。內外賜與有節,柴氏、李氏二公主入見,猶服髲鬀。太后曰 :“姑老矣 。”命左右賜以珠璣帕首。時潤王元份婦安國夫人李氏老,發且落,見太后,亦請帕首。太后曰 :“大長公主,太宗皇帝女,先帝諸妹也;若趙家老婦,寧可比耶?”舊賜大臣茶,有龍鳳飾,太后曰 :“此豈人臣可得?”命有司別制入香京挺以賜之。賜族人御食,必易以扣器,曰 :“尚方器勿使入吾家也。”常服絁繻練裙,侍者見仁宗左右簪珥珍麗 ,欲效之 。太后戒曰 :“彼皇帝嬪御飾也,汝安得學 。”

先是,小臣方仲弓上書,請依武后故事,立劉氏廟,而程琳亦獻《武后臨朝圖》,後擲其書於地曰 :“吾不作此負祖宗事 。”有漕臣劉綽者,自京西還,言在庾有出剩糧千餘斛,乞付三司。後問曰 :“卿識王曾、張知白、呂夷簡、魯宗道乎?此四人豈因獻羨餘進哉 !”

後稱制凡十一年,自仁宗即位,乃諭輔臣曰 :“皇帝聽斷之暇,宣詔名儒講習經史,以輔其德 。”於是設幄崇政殿之西廡,而日命近臣侍講讀。丁謂、曹利用既以侮權貶竄,而天下惕然畏之。晚稍進外家,任內宮羅崇勛、江德明等訪外事,崇勛等以此勢傾中外。兄子從德死,姻戚、門人、廝役拜官者數十人。御史曹脩古、楊偕、郭勸、段少連論奏,太后悉逐之。

太后保護帝既盡力,而仁宗所以奉太后亦甚備。上春秋長,猶不知為宸妃所出,終太后之世無毫髮間隙焉。及不豫,帝為大赦,悉召天下醫者馳傳詣京師。諸嘗為太后謫者皆內徙,死者復其宮。其後言者多追詆太后時事,范仲淹以為言,上曰:“此朕所不忍聞也 。”下詔戒中外毋輒言。

於是泰寧軍節度使錢惟演請以章獻、章懿與章穆並祔真宗室。詔三省與禮院議,皆以謂章穆皇后位崇中壺,已祔真宗廟室,自協一帝一後之文;章獻明肅處坤元之尊,章懿感日符之貴,功德莫與為比,謂宜崇建新廟,同殿異室,歲時薦饗,一用太廟之儀,仍別立廟名,以崇世享。翰林學士馮元等請以奉慈為名,詔依。慶曆五年,禮院言章獻、章懿二後,請遵國朝懿德、明德、元德三後同祔太宗廟室故事,遷祔真宗廟。詔兩制議,翰林學士王堯臣等議,請遷二後祔,序於章穆之次,從之。

史家論斷

常與漢之呂太后、唐之武則天並稱,史稱其“有呂武之才,無呂武之惡”。