大事記

唐高祖武德四年(公元621年),竇建德軍潰竄井陘牛口峪,車騎將軍楊武威擒之。

1939年12月7日,竇王墓村抗聯隊員仇刺維、抗日自衛隊隊員仇三妮去白土坡村給八路軍送信時被捕,在長峪村被日軍殺害。

1946年12月13日,國民黨還鄉團進攻竇王墓村,抗聯隊員兼民兵指導員仇樹名、抗聯隊員仇風義、民兵兼財糧會委員仇福昌、財糧會委員仇成寶和仇貴昌壯烈犧牲。

1947年8月,井陘縣解放後,竇王墓村成立第一屆黨支部,尹瑞雲任黨支部書記,仇永昌任大隊長。

建制沿革

文革初,曾發掘一座尹家老墳,出土一石桌,為明洪武年間所制,據此推測,最晚元代已有本村。

中華民國時期,曾設竇王鄉。據記載:1946年2月,應國民黨井陘縣竇王(墓)鄉鄉長梁春泰之邀,賈福林當上了還鄉團便衣隊班長,半年後又當上了還鄉團團長。

地理位置

竇王墓村位於井陘縣東南部山區,金良河北岸,東距石家莊市山前大道8.8公里,西距井陘縣城11.5公里,392省道和石家莊市南繞城高速在村前經過,村東有縣道通南王莊鄉,交通便利,地理位置優越。

據村口石碑記載:竇王墓村東有寶青山,西有鳳凰嶺,背靠臥虎山,村前玉帶河流過,山環水繞,松柏長青,真乃神地也!

人口狀況

全村有仇、尹、呂、許、田五姓,共188戶,683人,其中仇姓人口最多。

明洪武年間已有尹姓在此定居。據明正德三年《井陘縣誌》記載,尹呂兩家立村。又據仇氏家譜記載,清順治年間,仇慶從本縣南峪村遷來。道光年間,許姓一人從皇都村遷來。抗戰前,田姓一家從吳家窯村遷來。

交通狀況

銅冶鎮-竇王墓村

銅冶-竇王墓的公車時刻表

銅冶-竇王墓的公車時刻表竇王墓村-微水鎮

竇王墓-微水的公車時刻表

竇王墓-微水的公車時刻表村級組織

黨支部委員會

書記:仇進書

委員:呂成文、尹建周

村民代表會議

仇愛成、尹樹東、仇海林、呂所貴、仇三愛、仇慶林、李瑞英、仇秀華、仇萬壽、仇會生、史玉梅、杜國清、許愛文、仇愛廷、仇玉海

村民委員會

主任:仇俊輝

委員:仇世軍、尹樹東

村務監督委員會

仇愛成、呂所貴、李瑞英

經濟發展

第一產業

全村有耕地685畝,其中水澆地374畝,旱地311畝。水澆地以種植玉米、小麥為主,旱地種植玉米、穀子、紅薯、花生、蘿蔔等。自留地種植白菜、西紅柿、茄子、辣椒、黃瓜、豆角、大蔥等各種蔬菜。

有林區( )處,主要產紅棗。

蛋鴿場一家,養豬場四家。

第三產業

有藥鋪兩家,豆腐坊兩家,小賣鋪三家。

煤場一家。

特色產品

竇王醋,竇王墓醋房生產,有柿子醋、梨醋、棗醋等多種產品

竇王墓醋房釀造技藝2013年入選河北省第五批省級非物質文化遺產

傳承人仇書潤、仇彥軍

經濟規劃

招商引資,是最直接有效的發展途徑,但我村存在山淺、樹少、無水景,各山均遍布礦坑和高壓線塔等劣勢,招商引資難度較大,需採取有效措施進行鼓勵。

可考慮建立集體企業,既可發展集體經濟,又能安排村民就業,但需認真考察,充分論證。

可考慮村民發展種植業,種植景觀樹、花卉、綠色蔬菜、大棚蔬菜等產業,兩委會要做好引導和幫扶工作。

建設規劃

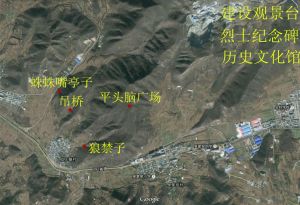

竇王墓建設規劃-1

竇王墓建設規劃-1 竇王墓建設規劃-2

竇王墓建設規劃-2 竇王墓建設規劃-3

竇王墓建設規劃-3 竇王墓建設規劃-4

竇王墓建設規劃-4 竇王墓建設規劃-5

竇王墓建設規劃-5竇王墓吧

百度竇王墓吧,創立於2014年8月27日,創建人尹樹東。致力於打造一個村務公開和村民交流的網路社區,歡迎大家關注。民間傳說

竇王墓村的傳說

相傳隋末唐初河北農民起義軍領袖竇建德葬於此地,故名。

竇建德(573年-621年),清河漳南(今河北故城)人。隋末唐初河北農民起義軍領袖,《隋唐演義》稱夏明王,十八路反王排第三位。

隋大業十三年(617年),竇建德在樂壽(今河北獻縣)稱長樂王。唐高祖武德元年(618年)稱夏王,次年遷都洛州(今河北永年)。

唐武德四年,秦王李世民征討鄭王王世充,世充兵敗,被困洛陽,向建德求救。建德聞訊,義憤填膺,舉兵相助。激戰月余,建德兵敗,退至井陘口,沿河西進,擬在太行山整頓兵馬,重整旗鼓。

行至牛欄寨,只見巍巍太行,兩山夾峙,地形險峻,乃下馬詢問:此是何地?一老農答道:此是牛口峪。話音未落,猛聽到南山牛嚎,東山磨響。建德大驚,心想:昔日曾有童謠曰,“竇入牛口,勢不得久”。如今我身入牛口峪,此處莫非我葬身之地也。

抬頭四顧,東南兩山皆犯自己名諱,北有虎頭山擋住去路,西面馬掛鑾鈴,塵土飛揚,追兵甚急。建德一籌莫展,取弓搭箭,口裡大聲喝道:黑虎山啊黑虎山,如我命不該絕,讓我三箭射去,請你立倒讓路。說罷,三箭連射,黑虎山紋絲不動。建德仰天長聲叫道:天滅我也!天滅我也!拔劍自刎。

建德死後,當地百姓感其恩德,便收斂其屍體,葬於牛口峪,並以此取村名為“竇王墓”。

三皇姑廟的傳說

村東南有三皇姑廟,俗稱大廟、奶奶廟。相傳,三皇姑到蒼岩山出家,路經此地,故立廟供奉。

三皇姑是暴君隋煬帝的三女兒南陽公主。南陽公主14歲時,嫁給了宇文述的三兒子宇文士及,生子宇文嬋師。宇文述在跟隨隋煬帝出遊江都途中病亡。在宇文述生病期間,南陽公主對他精心侍奉,“親調飲食,手自奉上”。

隋煬帝的暴政,使各地農民揭竿而起,紛紛起義。宇文述的長子宇文化及殺隋煬帝後自稱大丞相,率眾朝臣北還。途中,宇文化及被李密擊敗,逃到聊城,又被竇建德擊潰。竇建德對宇文氏實行滅族處置,同時也處死了南陽公主的兒子宇文禪師。

面對如此重大的人生變故,南陽公主決定出家為尼,最後輾轉到了井陘蒼岩山,廣行善事,用宮中所學醫術治病救人,被民眾頂禮膜拜。南陽公主在蒼岩山度過了62年,終老於此,當地百姓感其恩德,為其建廟修塔,並尊奉為“蒼山聖母”。

三皇姑到蒼岩山出家,有“前八里、後八里、走了八里又八里”之說,是指三皇姑在井陘境內走了四十里,到了蒼岩山,每八里便有當地百姓立廟供奉。三皇姑從對丘溝出發,到了竇王墓村,停下休息,治病救人,然後南去。對丘溝和竇王墓都建有三皇姑廟,剛好八里遠。

雜記

清雍正八年《井陘縣誌》記載:(竇王墓)在縣東南五十里牛口峪。竇建德與唐兵戰,敗斬長安,歸葬於此。

尹二和尚,竇王墓尹家人,具體姓名、生卒年不詳,大概生活於清朝中期,在大尖山牛山寺出家,善吹笙,聞名鄉里。

尹家老墳曾出土一石桌,造型精美,為明洪武年間所制,置於仇永真家門前,現已丟失。

村東有黑虎山,山壁懸崖上原有三個石洞,小者可容十幾人,大者可容幾十人,相傳既是竇建德三箭所射。70年代修河壩,被炸毀取石,今只剩一小窩。

清康熙年間,我村尚有一戶李姓人家,無子,只有一女,招金柱村梁永昌為入門女婿。李姓夫妻去世後,梁永昌舉家遷到方嶺一帶,立梁家莊村,後改名南方嶺村。

我村曾有一戶高姓人家,從良都村遷來,因人少力孤,備受欺負,後改姓仇。

道光年間,許姓一人從本縣皇都村遷來。娶仇潤成家老老姑,買二畝水澆地立戶。

抗戰前,田家小名“二皮臉”從吳家窯村遷來立戶。二皮臉買地蓋房,每打頂必有雨,故留諺云:二皮臉蓋房子-半塊兒有命哩也沒有。

竇王墳頂上有一洞口,有合口粗細,扔石於洞中,經久方絕。後以大石覆之。再後又以土埋石。今不復尋。

陳家窪有大蛇,有合口粗細,村民多人見過,皆驚駭避走。

村原有關帝廟一座,已無存。五道爺廟兩座、狐仙廟兩座,今各存一座。三皇姑廟、觀音廟各一座。馬王爺廟、龍王廟各一座,已廢棄。

牛後溝曾有小溪,流水不絕,多魚蝦蟹。又有白楊數百棵,遮天蔽日,故為孩童之樂地。余幼時亦愛遊玩,夏時乘涼,撈魚逮蟹。後村幹部炸山砍樹,此景遂絕。

自然風光

竇王墓-西口大橋

竇王墓-西口大橋 竇王墓-國小

竇王墓-國小 竇王墓-河岸底下

竇王墓-河岸底下 竇王墓-大廟

竇王墓-大廟 竇王墓-林的根兒

竇王墓-林的根兒周邊景點

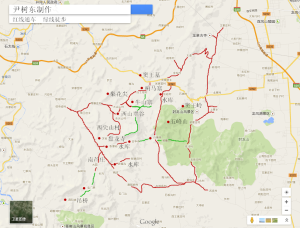

竇王墓村周邊景點眾多,已開發的有龍泉寺、竇王嶺、封龍山等。未開發的有牛山寨、金華寺、洞陽坡等。

近年來隨著騎行和野遊的興起,鹿泉-井陘-元氏旅遊圈已形成,已經成熟的野遊路線有:

長峪水庫-響馬寨

長峪水庫-白果寺

黑溝水庫-響馬寨

黑溝水庫-牛山寨-牛欄寺-三帽叉

西山翠谷-盤龍寺

張家峪水庫-三清觀-金華寺

皂門界-洞陽坡

等,歡迎大家來竇王墓村做客!

竇王墓周邊旅遊路線圖

竇王墓周邊旅遊路線圖