什麼是突觸小體

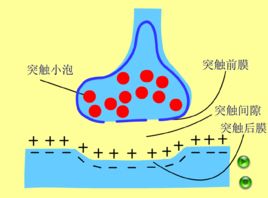

突觸小體:是指一個神經元的軸突軸突末梢分枝末端的膨大部分形成的小體。這些突觸小體可以與多個神經元的細胞體或樹突相接觸而形成突觸。在突觸小泡內靠近前膜處含有大量突觸小泡,內含化學物質_神經遞質(如乙酸膽鹼、去甲腎上腺激素等)。

突觸間隙中的鈣離子即進入突觸小體之後,鈣離子作為一種信號物質可以引發許多下游反應,促使突觸小泡與突觸前膜緊密融合,至於其中的過程,現在研究得還不是很清楚。

[解題過程]

與神經元的關係

1.神經元之間的聯繫——突觸 我們已經知識,神經元受到刺激後能夠產生興奮,並且能夠把興奮傳導出去。那么,神經衝動是怎樣從一個神經元傳遞給另一個神經元呢?這要通過突觸來傳遞。

一個神經元與另一個神經元相接觸的部位叫做突觸。突觸是神經元之間在功能上發生聯繫的部分,也是信息傳遞的關鍵部位。在光學顯微鏡下觀察,可以看到一個神經元的軸突末梢經過多次分支,最後每一小支的末端膨大呈杯狀或球狀,叫做突觸小體。這些突觸小體可以與多個神經元的細胞體或樹突相接觸,形成突觸。從電子顯微鏡下觀察,可以看到,這種突觸是由突觸前膜、突觸間隙和突觸後膜三部分構成,突觸前膜和後膜比一般神經元膜略增厚,是特化的神經元膜。突觸小體內靠近前膜處含有大量的突觸小泡。突觸小泡內含有化學物質——遞質,突觸間隙是兩個神經元之間很狹小的空隙。可見,這兩個神經元之間僅僅是互相接觸,它們的細胞質並沒有連通。

突觸可以分為興奮性突觸和抑制性突觸兩類。興奮性突觸的突觸小泡釋放興奮性遞質(如乙醯膽鹼和去甲腎上腺素),引起另一神經元興奮。抑制性突觸的突觸小泡釋放抑制性遞質(如y-氨基丁酸),引起另一神經元抑制。

神經元之間神經衝動的傳導是單力向傳導,即神經衝動只能由一個神經元的軸突傳導給另一個神經元的細胞體或樹突,而不能向相反的方向傳導,這是因為遞質只在突觸前神經元的軸突末梢釋放。當神經衝動通過軸突傳導到突觸小體時,突觸前膜對鈣離子的通透性增加,突觸間隙中的鈣離子即進入突觸小體內,促渙突觸小泡與突觸前膜緊密融合,並出現破裂口,小泡內的遞質釋放到突觸間隙中,並且經過彌散到達突觸後膜,立即與突觸後膜上的蛋白質受體結合,並且改變突觸後膜對離子的通透性,引起突觸後膜發生興奮性或抑制性的變化。這裡,遞質起攜帶信息的作用。

由於突觸的單向傳遞,中樞神經系統內衝動的傳遞就有一定的方向,即由傳入神經元向中間神經元,再傳向傳出神經元,從而使整個神經系統的活動能夠有規律地進行。

2.刺激、興奮和抑制

動物體和人體所處的外界環境和身體的內部環境是非常複雜的,但並不是所有的環境因素都能引起動物體和人體的反應,只有那些能夠被動物體和人體感受到,突然變化的環境因素,才能引起動物體和人體的反應。在生理學上,把這種能作用於運動體和人體,並引起反應的內外環境因素,叫做刺激。如化學的、溫度的、機械的、電的刺激等。

動物體和人體內的某些組織(如神經組織)或細胞感受外界刺激後,由相對靜止狀態變為顯著活動狀態,或由活動弱變為活動強的狀態,就叫做興奮。例如,肌肉開始收縮或收縮加強,腺體開始分泌或分泌增多。當組織或細胞受刺激後,活動減弱,或由活動狀態轉變為相對靜止的狀態,這種與興奮對立的狀態叫做抑制。例如,肌肉收縮變弱或停止收縮,腺體分泌減少或停止分泌。

興奮和抑制是組織對刺激發生反應的兩種表現。近代生理學的研究認為,興奮和抑制的產生,都是生物電現象,如神經和肌肉細胞受刺激而產生興奮並傳導興奮時,都有生物電的變化。目前,用精密的電子儀器已能描記腦、心臟、骨胳肌等結構中神經組織、肌肉組織的生物電變化,畫出腦電圖、心電圖、肌電圖等,作為臨床診斷的一種依據。