個人經歷

秦竹林榮獲“山花獎”

秦竹林榮獲“山花獎”秦竹林現為中國民間文藝家協會會員,河南省民間文藝家協會會員,滑縣民間文藝家協會副主席,安陽市政協委員,河南省工藝美術協會會員,是河南省政府確定的首批民間文化傑出傳承人,先後被評為河南省工藝美術大師,河南省民間工藝美術大師,中國民間文化品牌藝術家,全國百名道德模範,全國德藝雙馨模範,建國60周年共和國建設十大突出貢獻人物。

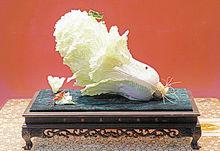

主要“絹藝”代表作品有《蟈蟈白菜》、《螳螂捕蟬》、《喜從天降》、《瓢蟲》《鬥蟋蟀》、《四喜娃》、《螳螂捕蟬》、《煮酒論英雄》、《喜從天降》、《蝶戀花》、《仕女人物》等40餘種。1984年“廣交會”上,秦竹林的絹藝作品《蟈蟈白菜》榮獲手工藝品金獎。1986年,中國著名書畫大師啟功先生見到秦竹林的絹藝作品後,為作品題詞“傳世絹藝珍品”。

榮譽歷程

1947年7月絹藝藝術家秦竹林生於河南省滑縣四間房鄉,系秦氏絹藝第十二代傳人。

1984年“廣交會”上,絹藝藝術家秦竹林的絹藝作品《蟈蟈白菜》榮獲手工藝品金獎。

1986年絹藝藝術家秦竹林作品被書法大師啟功看到“蟈蟈白菜”欣喜不已,隨即詩曰:“蟈蟈鳴聲聞千里,大地似錦百財聚。童叟喜取百年樂,詠唱祖國富強曲。”為作品題詞“傳世絹藝珍品”。

2006年4月,絹藝藝術家秦竹林應邀參加首屆中國民間藝術高層論壇大會,絹藝藝術家秦竹林作品《蟈蟈白菜》榮獲首屆中國民間藝術高層論壇金獎。

2006年6月絹藝藝術家秦竹林被評為河南省首批“文化傑出傳承人”和“民間工藝大師”,在第四屆民間博覽會上被評為“中國創造民間文化品牌藝術家”。

2006年8月, 絹藝藝術家秦竹林的《蟈蟈白菜》獲第十三屆中國藝術博覽會銀獎。

2007年2月,絹藝藝術家秦竹林應邀參加河南省非物質文化遺產展,絹藝藝術家秦竹林作品《蟈蟈白菜》被列入河南省首批非物質文化遺產。

2007年11月,絹藝藝術家秦竹林應邀參加了“中原文化天津行”活動,作品獲得第八屆中國民間文藝節上榮獲民間藝術最高獎“山花獎·民間工藝美術作品獎”。展示了製作的秦氏絹藝作品,被中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才題詞讚譽為“秦氏古藝,華夏神品”。

2007年“秦氏絹藝”代表作“蟈蟈白菜”獲第八屆民間手工藝最高獎“山花獎”,且被中國國家博物館、中國農業博物館、中國工藝美術館永久收藏。同年,“蟈蟈白菜”被河南省人民政府列為非物質文化遺產。

2008年4月絹藝藝術家秦竹林作品“蟈蟈立芯大白菜”獲首屆“河南省非物質文化遺產民間藝術精品展演”金獎。

2008年7月11日,絹藝藝術家秦竹林在迎奧運“中國農民藝術展”上,絹藝“蟈蟈白菜”榮獲奇品獎,被中國農業博物館收藏。

2008年11月18日,河南滑縣秦氏絹藝絹藝藝術家秦竹林作品“蟈蟈白菜”在北京舉行的“首屆中國傳統工藝美術精品大展”上脫穎而出,被中國工藝美術館永久性收藏,標誌著“秦氏絹藝”這門罕見的民間傳統美術工藝作品首次入駐中國工藝美術最高殿堂。

2009年絹藝藝術家秦竹林因其“對共和國建設所作出的卓越貢獻以及在所屬行業的影響力和知名度”而被授予“建國60周年共和國建設十大突出貢獻人物”榮譽稱號。

2010年12月9日下午,142位全國性文藝新聞出版大獎獲得者受到省委、省政府隆重表彰,滑縣秦氏絹藝第十二代傳承人秦竹林榜上有名,絹藝藝術家秦竹林是安陽市唯一的受表彰者。

2011年11月23日至26日,第四屆“明天會更好”慈善愛心書畫藝術交流展暨秦氏絹藝捐贈展在北京皇城藝術館舉行。滑縣四間房鄉農民絹藝藝術家秦竹林懷著一顆愛心出席交流展,並為慈善事業捐贈了秦氏絹藝代表作品“蟈蟈白菜”。

2011年12月26日,第四屆中華民族藝術珍品文化節秦氏絹藝被評為“中華民族藝術珍品”

作品欣賞

秦竹林絹藝作品《蟈蟈白菜》

秦竹林絹藝作品《蟈蟈白菜》 秦竹林絹藝作品

秦竹林絹藝作品 絹藝藝術家秦竹林作品賞析

絹藝藝術家秦竹林作品賞析秦竹林娟藝作品欣賞

相關信息

縐緞、大緞子、平緞子、綾子、紡綢、喬其紗、洋紡……這些自古到今被大家拿來做衣服穿的絹布,穿越了數千年的時光,在滑縣一些藝術家手裡,完成了華麗的轉身,變成一棵棵鮮嫩水靈的大白菜,一隻只活靈活現的蟈蟈、瓢蟲,一個個端莊清秀的古代仕女……這,就是堪稱華夏一絕的“秦氏絹藝”。這些藝術家,就是秦氏絹藝的傳人。

秦氏絹藝發源地在滑縣,始創於明崇禎年間,興盛於清朝中期。藝術創作範圍主要包括果蔬、花鳥昆蟲、人物等,皆栩栩如生,幾可亂真,尤以《蟈蟈白菜》為其代表作,名揚海內外,在國際工藝品市場上,有較高知名度。並且所有作品均為手工製作,能夠始終保持不變質、不褪色、不變形。它們除了極具藝術價值之外,還具有極高的收藏價值。2007年2月,秦氏絹藝被河南省人民政府列為非物質文化遺產。同年11月,秦氏絹藝第十二代傳人秦竹林捧回了中國民間文藝的最高獎——第八屆中國民間文藝“山花獎·民間工藝美術作品獎”。

聽秦氏絹藝的傳人介紹說,他們的祖先在很多年前曾經看到過唐伯虎的一幅《蟈蟈與白菜》的字畫,隨即萌生了對蟈蟈的酷愛,由於當時家裡比較窮,便撕下自己不用的絹製衣服,開始看著字畫,用絹比划起蟈蟈來。靠著那種對蟈蟈的酷愛和對唐伯虎字畫的痴迷,苦心鑽研,最終練出了這手絕活。見識過秦氏絹藝作品的人都忍不住用“栩栩如生、嘆為觀止”來表達內心的驚嘆。

其中《蟈蟈白菜》便是其中最具盛名的代表作。細觀那絹白菜,仿佛剛從地里挖出來,被能幹的女主人清洗乾淨,然後放在大自然中接受陽光和雨露的滋養。因此它才顯得那樣玲瓏剔透、鮮嫩翠綠,每片葉子都閃動著清新的光澤。我們在秦氏絹藝的展廳里,看到了這個精彩絕倫的藝術珍品。一棵絹制的大白菜上趴著一隻翠綠色的絹蟈蟈,這隻蟈蟈飽滿的額頭,小小的眼睛,鼓鼓的肚子似乎在隨著呼吸起伏,就連大腿和須上的一根根毛刺都清晰可見。此時再看,那隻蟈蟈圓瞪大眼,後腿有力地蹬著地面,仿佛隨時都會跳起來。它的翅膀輕薄透亮,兩根長須隨著微風一顫一顫的,一副洋洋得意的樣子。翅薄而透,後腿堅硬似鐵,白肚皮上的鱗片也細緻整齊。輕輕用手碰觸,大肚虛軟,須柔,倒撫可以感覺到上面根根略澀的絨毛。輕輕撫摸蟈蟈的嘴巴,驀然縮回,真怕這隻蟈蟈會突然襲擊咬到我的手指,看看它還是一動不動,不僅為自己剛才的行為啞然失笑。

絹蟈蟈製作工藝相當複雜。通常要由6種絹製成,而且須、頭部、身體、翅膀、腿、鱗片材質各不相同。看起來仿佛不起眼的絹蟈蟈,一般製作一隻就要耗費20天,歷經118道工序。其製作工藝複雜自無法細說,單是須,便有40道工序。這些絹蟈蟈的形態並非憑空想像的,為了做好它們,秦家的小院裡常常一掛就是一二百隻田裡捉來的蟈蟈,他們沒事兒就會站在那裡觀察。數年下來,蟈蟈的一舉一動,在何種情況下會做出何種反應,都印在了他們的心裡。

絹制過程尤為繁瑣,主要工序有上漿、著色、剪貼、彩繪等。製作時要閉著氣,特別要有耐性。除了蟈蟈外,秦大師還有很多稱絕的作品。當他小心翼翼地用鑷子夾出來幾個黃豆大小的絹制紅色瓢蟲時,其逼真度再次令人嘆為觀止。見到過這個作品的人,無不為之驚嘆。就連已故著名國學大師、大書法家啟功先生也曾忍不住揮毫寫下讚美之詩:“蟈蟈鳴聲聞千里,大地似錦百財聚。童叟喜取百年樂,詠唱祖國富強曲。”

對秦氏絹藝讚不絕口的,還有中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才先生,2007年,他欣然題下了“秦氏古藝,華夏神品”八個大字。2008年,《蟈蟈白菜》在獲得首屆“河南省非物質文化遺產民間藝術精品展演”金獎之後,又被中國工藝美術館永久收藏。

絹藝藝術家秦竹林

絹藝藝術家秦竹林難能可貴的是,秦氏絹藝不管取得多少讚譽和成績,它的傳人們都不曾故步自封,歷代傳人都以改進和創新為己任。為了拓寬藝術道路,開闊視野,都有跟隨民間藝人學習繪畫、雕塑的經歷 。

歷經四百多年的文化洗禮和秦氏家族歷代傳人的不懈努力,如今,“秦氏絹藝”已傳至第十三代。為使這項民間藝術發揚光大,保護好非物質文化遺產,在第十二代傳人秦竹林這裡已經打破原有“傳子不傳女的”陋習,將有更多的人去傳承發揚光大。這堪稱“華夏一絕、國之瑰寶”的藝術早已成為開在盛世的一株奇葩,愈開愈艷。相信在不久的將來,秦氏絹藝定能繼續將這項事業做到更加輝煌、燦爛。