內容簡介

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說只有4000多字,篇幅不長,情節也非常簡單。拉美某地一個貧窮的母親帶著女兒和鮮花,乘坐簡陋、破舊的火車,在八月一個禮拜二的午睡時刻,來到一個荒涼的小鎮給兒子上墳——她的兒子因為在那個鎮上偷東西被人打死,被匆匆埋葬在那裡的公墓中。當掌管墓地鑰匙的神父問她:“你從來沒有想過要把他引入正道嗎?”該母親平靜地回答:“他是一個非常好的人。”神父有些羞愧,把墓地的鑰匙給了母親,母親謝絕了神父要借給他們陽傘的好意,在小鎮人的注視下平靜地向墓地走去。

作品背景

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說的大背景是20世紀的哥倫比亞,處於拉斐爾·雷耶斯·普列托統治時期,當時,馬格雷納河流域大面積種植香蕉,使哥倫比亞的大西洋沿岸一帶突然繁榮起來。“香蕉熱”吸引了成千上萬的外來商人。美國對當地自然經濟掠奪式的開發、對當地廉潔勞動力的剝削、加強在拉丁美洲各國經濟上的束縛, 殖民者颶風般的掠奪和政權的反覆更迭使拉丁美洲國家處於極端的貧困之中,人民除了經受著貧窮之外,個體生命沒有絲毫保障。

對於這一切,當時的公眾並未覺醒,在渾沌、蒙昧的背景之下,作為一個有民族意識的作家,馬爾克斯讓一個有著生命尊嚴的、敢於直面苦難的“母親”進入了讀者的視線,以一個有尊嚴的生命個體來警醒世人。

主要人物

卡洛斯·森特諾

在“母親”的話語中卡洛斯·森特諾“是一個非常好的人”,是一個很聽自己話的孩子,是一個寧願“把牙全部拔掉了”“當拳擊手,常常被人打得三天起不來床”也不會去偷東西的人。

卡洛斯·森特諾在小說中以“鼻子被打得粉碎”“倒臥著的一具男屍”出現,但躍然紙上的卻是一個對“母親”、對“妹妹”、對家庭有責任感、有擔當的人,他用稚嫩、虛弱的身軀,竭力供養著家人。卡洛斯·森特諾沒有講過一句話,卻分明聽到他在社會不公、家庭貧困的境遇下,極力掙扎著讓自己和親人活下去的聲音,雖然貧困到生活無以為繼,但卡洛斯·森特諾卻把最溫暖、最深沉愛傳遞出來。卡洛斯·森特諾雖然不能把握住自己的生命,但他得到了“母親”的尊重和“妹妹”的祭奠,在荒涼的小鎮留下了一道比鴻毛還輕的痕跡。以卡洛斯·森特諾為原點衍生出的事件引發人們開始思考那些宗教之愛以及埋藏在教義裡面的狹隘心理。

“母親”

同名短篇小說中的“母親”,實在是一個平凡得不能再平凡的女人。作者既沒有告訴名字,也不交代身世,甚至連年齡、職業也是模糊的。小說只對“母親”的外貌、穿著和神態等有些許的描述:“母女二人都穿著襤褸的喪服,那位婦女眼皮上青筋暴露,身材矮小孱弱,身上沒有一點兒線條,穿的衣服像件法袍。要說她是‘小姑娘’的媽媽,她顯得太老了一些。在整個旅途中,她一直是直挺挺地背靠著椅子,兩手按著膝蓋上的一個漆皮剝落的皮包。她臉上露出那種安貧若素的人慣有的鎮定安詳的神情。”

“母親”是一位樸實無華而又清貧勤勞的母親,她應該是一個窮苦人家的母親,沒有文化知識和金錢財富,但卻有常人難有的“安貧若素”的品質和“鎮定安詳”的神情!“母親”“固執”、“執拗”、“愣愣地”、“堅決”、“溫和”、“默默地”的神情,彰顯的是對一個被當作“小偷”打死的兒子深深的母愛。“母親”眼中的“小偷”是一個“非常好的人”的信念,支撐著“母親”的堅強和尊嚴,也讓“母親”變得無懼和無畏。

“妹妹”

“妹妹”即“母親”的女兒,“小偷”卡洛斯·森特諾的妹妹,文本中的“小女孩”。“妹妹”是個次要人物。“妹妹”是陪同“母親”去拜祭哥哥的。“妹妹”只有十二歲,還是個懵懂的孩子。“妹妹”對於自己死去的哥哥,有一份源自內心深處的親情。

“神父”

作為神職人員,“神父”這一身份代表著宗教的某種權威,他的一舉一動也許會被認為寓示著人世的基本道德準則。在沒有其他人在場的情況下,“神父”對“小偷”及“小偷”家屬的態度也無疑將成為一種參照,透視著沒有出場卻為數眾多的其他人的看法。“神父”本來是以普通人對小偷的態度來看待“小偷”的家屬的,但面對眼前的母女倆,“神父”還是逐漸改變了看法。“神父”的人生經驗已經讓他逐漸懷疑上帝對於人世的控制力了。

雷薇卡

雷微卡太太對洛斯·森特諾的抵抗完全出自本能:“她不是憑門鎖的響聲來辨認方向的”,“28年的獨身生活在她身上產生的恐懼感使她不但能夠想像出門在哪裡, 而且能夠準確地知道門鎖的高度”。

寡婦雷薇卡與安平若素的“母親”和貧困潦倒的“小偷”洛斯·森特諾形成鮮明對比。寡婦雷薇卡住在“堆滿東西的房子裡”卻如驚弓之鳥般,長夜無眠。

作品鑑賞

主題思想

超越一切的悲憫——是《禮拜二午睡時刻》小說的深層主題

同名短篇小說《禮拜二午睡時刻》通過“母親”為兒子上墳的故事,生動地刻畫了南美洲人民的生存狀態。“母親”莊嚴的神情與意味深長的回答拷問著小鎮人的心靈,也在拷問著南美洲人的心靈。“母親”堅韌的形象深刻地隱喻著拉丁美洲人的民族性格及精神存在方式。

小鎮只是散布在原野上無數普通小鎮中的一個,帶著永恆的貧窮、愚昧、麻木的陰影,幾近癱瘓狀態,唯有對貧困而孱弱的母女,是無邊的孤獨、荒涼和沉寂中有精神支撐的生命。母女成為畫面上唯一有力量的景色,荒原之中“母親”那挺直的腰身、孱弱的身軀充滿著深刻的悲劇意味。雖然如此,小鎮作為一個完整的有機體,卻構成一種模糊的意識形態力量,有力地支配著人們的生活,生活在其中的人憑著一種集體的慣性和無意識去遵循它的法則和判斷,而缺乏清醒的自我道德審判,他們對生與死並不真正關心,只是在慣性地活著而已。

小鎮的人殺死“小偷”,在不知道姓名的情況下,就草草埋掉了。如果不是“母親”的到來,小鎮的人根本上已經忘了他的存在。

按通常的道德判斷,“母親”應該帶著羞愧和不安,帶著一種負罪的心情而來,因為她的兒子做了小偷。“神父”的問話正代表了通常的世俗判斷,他們預備審問、羞辱“母親”。但是,馬爾克斯沒有讓“母親”流露出半點的羞愧,而是以一種完全相反的姿態出現。“母親”不認為兒子作小偷是令人羞愧的,她拒絕把自己和兒子釘在恥辱的十字架上,拒絕和小鎮上的人構成某種共謀關係。其實,“母親”在到達小鎮之際,在面對“神父”時,她平靜而固執的要求已經形成一種力量告訴“神父”:她要和“神父”以及小鎮人對話,完全平等地、以她作為母親的價值觀和小鎮的人對話。

正是“母親”超越集體慣性法則和無意識道德判斷的意識,使她的舉動和言語具有一種顛覆意味,它和小鎮人思想交鋒,並且得到了回應。“我的兒子是一個非常好的人。”“母親”石破天驚的回答帶有強烈的挑戰意味,它蘊含著兩層基本的意思:“我的兒子”是個好人,即使他做了小偷,他仍是個好人;既然“我的兒子”是個好人,那么,你們殺了他,你們就對他犯了罪,該審判的是你們。“母親”所有的精神支撐都來源於她的信念。

當“母親”拿著墓地的鑰匙,帶著“女兒”,迎著小鎮人鄙視的目光走向墓地的時候,原以為應該羞愧難當的“母親”卻在某種意義上成了審判官,她的一切舉動都在告訴小鎮上的人,他們無權對“小偷”判處死刑,更沒有權利對他做出道德判斷。此時,小說主人公的角色定位,“母親”、“母親”的小偷兒子和小鎮人之間的關係被戲劇性地置換了過來,原來的被審判者轉換為審判者,而審判者卻變成了受審者。

小鎮上的人對“小偷”的死漠然處之,就好像從來如此,“小偷”就是小偷,沒有人想過“小偷”如何成為小偷。“母親”的莊嚴回答給予了讀者某種啟示,作品拒絕小鎮對兒子做出的判斷,並且拷問著小鎮人的心靈,從而粉碎了小鎮人的安然、麻木、蒙昧的狀態。

“母親”沒有成為“羞愧的小偷的母親”,相反,“母親”卻以她的形象使讀者感受到隱藏在生活之中的許多“被構架”的現實;“母親”也沒有讓讀者憐憫,“母親”以她作為母親的尊嚴和不卑不亢讓讀者尊敬她、欽佩她,從而體味到生活的本質和人類最深的情感——母愛和母愛的偉大。“神父”的羞愧不安,小鎮人的慌亂,“神父”妹妹對“母親”態度的變化——由冷漠敵視到關心“母女倆”——都說明“母親”形象已經打破了《禮拜二午睡時刻》的自在狀態,某種來自內心的力量震撼著小鎮人,在那一剎那,小鎮的人們感受到了在“母親”身上所蘊含的巨大力量。

“母親”形象的具體化,她勤勞能幹,有清醒明智的思維,有作為一位母親的高貴尊嚴和對事物的敏感準確的判斷力。在關鍵時刻,母親的精神本質是相同的,是敢於以大無畏的態度和母親的身份站出來和權威爭辯。可以說,馬爾克斯把母親作為國家和民族的希望,而“母親”本身更讓人想得很多,因為母親是人類存在的本源,是生命意義的所在,是土地、國家、民族的象徵,是拉丁美洲存在的象徵。母親作為一種象徵性的力量, 時時刻刻提醒讀者關注母親所做的一切背後所蘊含的更為寬廣的意義。在《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說中,馬爾克斯以高超的藝術審美力量,試圖通過一位母親的樸素的審判,讓處於混沌狀態的人民驚醒。

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說中的深沉憂鬱和不滿正體現了作者對人民覺醒的渴盼。換言之,拉丁美洲所有的生命,在本質上,都處於孤獨之中。在烈日炎炎的荒原上奔走的孤獨“母親”——正是整個拉丁美洲的命運!

敘事方法

作品通篇採用第三人稱旁觀敘述者的角度,幾乎是一種純客觀的攝像式的描寫,語言非常節制,冷漠,淡然,和作品內在的激情形成極大的反差,具有強烈的陌生化效果和透視作用。情節隨著主人公——“母親”的行動自然地發展,讀者事先不知道“母親”要去乾什麼,作品中也沒有“母親”的內心活動,但是,“母親”不多的話語和幾乎不變的姿勢,構成一種意象,衝擊著讀者。

母親“挺直的腰身”、“固執的神情”或與之相似意義的詞重複出現,在文本中形成一種隱喻意義和基本的情緒傾向:生硬,倔強,不屈服和某種內在的堅定信念。“母親”命令“女兒”“把鞋穿上”、“梳梳頭”;快進鎮子的時候,她要求“女兒”:“你要是有什麼事,立刻趕快做好!往後就是渴死了,你也別喝水,尤其不許哭。”語言簡單、倔強,甚至有些粗魯。可是,直到她們去見“神父”,小說已經過了大半,讀者還不知道“母親”去乾什麼:她那么堅強、充滿尊嚴地坐火車趕到遙遠的地方。懸念至此,讀者的解謎欲望和小說情節之謎產生一種巨大的張力,在讀者和文本之間形成積極的互動關係,促使讀者懷著新鮮感繼續閱讀下去,這是小說敘述方式和它獨特的語言方式達到的效果。

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說的結尾非常獨特,既出人意料,又揭示出小說所要表達的最本質意義。作者寫“母親”去給“兒子”上墳,可是,直到小說的結束,“母親”還沒走到“兒子”的墳前,只說“她挽著小姑娘的手朝大街走去”。至於在大街上等“母親”出現的小鎮人如何表現,“母親”怎樣找到墓地,“母親”在“兒子”墳前的哭泣等等,作者都沒有寫。作者戛然而止,留給讀者多種想像的可能,所謂“言已盡,而意猶未”。

馬爾克斯對時間具有特殊的敏感和自己的理解。《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說中,小鎮人在“禮拜二午睡時刻”處於混沌和麻木狀態,“母親”卻在這一刻獲得了生存的意義,獲得了她作為一個母親的全部價值,也由此使她兒子的生命價值獲得了最終的意義。“禮拜二”在馬爾克斯的國家有什麼特殊的含義,這並不重要,重要的是“禮拜二”和“午睡時刻”本身已經構成一個完整的意象和意義群,“母親”的清醒和小鎮人的昏睡,“神父”的羞愧和“母親”的平靜,形成一種差異性存在,給讀者某種心理暗示。“禮拜二”的整個小鎮也可以說整個拉美國家都處在不自覺的昏睡之中,而“母親”的黑衣,平靜而尊嚴的面容,孱弱的身軀,逼視著小鎮的人們從“夢中”驚醒,思考自己的命運,反思自己的行為。此時,“母親”生命的精神本質得到了最大限度的體現,所有的時間都成為即將消逝的過去,唯有“禮拜二”在讀者心中和“母親”心中成為永恆的現實存在。就結構而言,“禮拜二”本身也成為小說內容不可或缺的要素和結構。

在某種意義上,《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說的題目本身已經規定了小說發生的情景,時間和事件被整個凸現出來,被打了強烈的聚光燈,構成了一種舞台效果,讀者成為觀眾,在昏暗的台下靜靜地觀看,具有一種距離感和陌生感,從而產生特殊的審美和寓意化作用。

象徵意義

“禮拜二”

根據西方文化傳統,禮拜一,上帝創造天地。改變世界的榮耀歸於耶和華。而禮拜二,人類可以擁有這樣的榮耀。禮拜二成為創造人間重大變化的時間。《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說在標題中即高標這一時間,是在昭告,“母親”的行為改變了小鎮的人心世界。

“午覺時刻”—— “午睡”是一種象徵

同名短篇小說中寫了兩類午睡者,一明一暗。神父明寫,鎮民暗寫。神父曾兩度從“午睡狀態”中醒來。第一次醒來,一是被母女倆借公墓鑰匙的要求驚醒的——生理之醒;二是被“母親”的悲痛、鎮定、堅強、自尊、母愛以及卡洛斯的不幸和悲苦震醒的——精神之醒:面對“母親”,“神父的臉刷的一下子紅了”,“神父頭上開始冒汗了”,“神父吁了一口氣”,他不由地感嘆上帝意志的難以捉摸,從午睡狀態中甦醒過來。第二次,神父是被自己對母女的關愛和悲憫感情喚醒的。“他連連打著呵欠,幾乎要睡著了”,“他睡意朦朧地指點母女倆”,完全處於一種半睡眠狀態,但是,對母女倆的關愛和悲憫,讓他徹底清醒。他敏銳地察覺到“有人把鼻子貼在紗門上往裡瞧”,還是發現了在街上不僅有孩子,還“聚集著一群群的大人”,並且“頓時明白了”箇中厲害。

再說鎮民。母女來到鎮上,本應是神不知鬼不覺的,因為,這時,是“午睡時刻”,所有人都在午睡。但是,母女倆的到來,一石激起千層浪,驚醒了所有的午睡者。冷漠的死水盪起了漣漪。毫無疑問,“午睡”是一種象徵。象徵人心的昏昧、混沌和麻木。母親的母愛、堅忍驚破了這種狀態。“午飯時刻”並不具有這樣的象徵含義,它無法置換“午睡時刻”。

“午睡時刻”的象徵含義,可以從本文下述細節中得到間接證實。

在櫃門裡釘子上掛著兩把大鑰匙,上面長滿了銹。在“小女孩”的想像中公墓的鑰匙就是這個樣子;“小女孩”的媽媽在小的時候也這么想過。“神父”本人大概也曾經構想過聖彼得的鑰匙就是這個樣子。作者耐心地討論了公墓銹跡斑斑鑰匙。“神父”看到連線著天國大門的鑰匙(聖彼得的鑰匙)都爬滿了銹跡。作者用意再明顯不過了,他在悲嘆人心冷漠,親情稀有。鑰匙朽壞,公墓冷落,恰是人情冷漠的表征。沒有愛心,鑰匙銹了,天國的門就難打開了。

聖經文化母題

《聖經》是歐美文學創作的思想源泉,而歐美文學又是傳播基督教的橋樑和道路。

《聖經》分為《舊約全書》和《新約全書》,分別敘述從創世到耶穌降世前和耶穌降世後的事跡,也包括門徒的事跡,主題是宣揚耶穌使人接受救恩。耶穌用個人的痛苦救贖世人,集中體現在他在世上的最後七天,信徒們稱之為“受難周”。這七天被分別稱為:禮拜一,榮耀日;禮拜二,教誨日,也稱為“審判日”;禮拜三,靜寂日;禮拜四,團契日;禮拜五,受難日;禮拜六,安息日;禮拜天,復活日。聖經文化是歐美文學重要的母題和源頭,聖經文化母題在歐美文學中極具普遍性。

聖經文化母題的投影分析——教誨與審判

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說中:火車剛從震得發顫的橘紅色岩石的隧道里開出來,就進入了一望無際、兩邊對稱的香蕉林帶。這裡空氣濕潤,海風消失得無影無蹤。不時從車窗里吹進一股令人窒息的煤煙氣。和鐵路平行的狹窄的小道上,有幾輛牛車拉著一串串碧綠的香蕉。鐵路的另一邊是光禿禿的空地,那裡有裝著電風扇的辦公室、紅磚蓋的兵營和一些住宅,住宅的陽台掩映在沾滿塵土的棕櫚樹和玫瑰叢之間,陽台上擺著乳白色的椅子和小桌子。

《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說一開頭,就呈現了馬爾克斯作品中常見的幾個基本元素:火車、香蕉林、牛車、濕潤的空氣,令人窒息的煤煙氣、紅色、棕櫚樹和玫瑰叢。這是拉美世界自然環境的真實反映,更是作者在故意做冗長的敘述,故意把故事主題思想“包裹”起來,其核心內容在於“禮拜二”的“教誨”與“審判”。

《聖經》故事裡說,“禮拜二”這一天,耶穌在聖殿里最後一次教誨世人,不要效仿假冒偽善的文士和法利賽人,通過一個寡婦所投的兩個小錢來教導眾人,並講了關於末世的徵兆和末世的比喻,對整個世界進行最後的審判。也就是這一天,心中已入魔鬼的猶大為了三十兩銀子出賣了耶穌,導致耶穌在耶路撒冷受審。禮拜五凌晨,耶穌被釘在十字架上,在痛苦的煎熬中度過了禮拜五的“受難日”。

耶穌與《禮拜二午睡時刻》同名短篇小說中的“母親”互文比較:

一位是把“整個世界的罪惡都壓在自己的身心上”,而且包括耶穌的門徒也不能理解自己的聖人;一位是承載著“失去兒子的痛苦”,並即將承受小鎮人們審判、羞辱的“小偷的母親”。二者內心的苦痛何其相似。

《聖經》故事裡的猶大與“禮拜二午睡時刻”故事中的“神父”互文比較:

一個內心滿是惡魔並背叛靈魂與良知;一個掌管著公墓卻不能為亡靈禱告,甚至讓那兩把打開天國大門的大鑰匙“長滿了銹”,哈欠連天。世人“午睡”,安撫靈魂的“神父”也“午睡”了。這兩個人對主的背叛和失職竟然一模一樣。

當年的民眾圍觀受難的耶穌,當下的小鎮民眾圍觀痛苦的“母親”。20世紀中葉的拉美國家,民眾的精神世界仍處於一片混沌之中,人類最高尚的情懷——“悲憫”仍處於沉睡狀態。馬爾克斯“精神救贖的渴望”和“生命意識的喚醒”竟是如此深刻!

在聖經文化背景下的重新解讀

《禮拜二午睡時刻》故事一開始多次提到的“香蕉林”等誇張變形的環境描寫,不過是要強調整個拉美地區到處是一模一樣的小鎮:國家貧困,百姓貧窮,個體生命也沒有絲毫的保障,民眾對個體生命的死亡不以為然,仍處在“混沌”與“孤獨”之中。

在“比前面幾個要大一些,然而也更淒涼”的小鎮裡,“母親”的兒子卡洛斯·森特諾被當做小偷打死了。他是不是小偷?無需探討,因為人已然死去。要探討的關鍵之處是小鎮上的人們對待生命的態度,尤其是擔當靈魂“救贖”職責的“神父”對待生命的態度。對於一個“腰中沒有系皮帶,而是繫著一根麻繩,光著腳”的極端貧苦的無法確定他是否是“小偷”的年輕人的死,連“神父”都如此坦然,更何況小鎮其他的人。

讀者看到的神父是在“午睡”,是在“打呵欠,睡意矇矓”。而他掌管的“兩把大鑰匙,上面長滿了銹。在“小女孩”的想像中公墓的鑰匙就是這個樣子”。好一個“想像中公墓的鑰匙就是這個樣子”,“神父”安撫亡靈的基本職責徹底失去,真的是“上帝死了,眾神在墮落”!“長滿了銹”的兩把公墓鑰匙,“‘神父’本人大概也曾經構想過聖彼得的鑰匙就是這么個樣子”。作者在行文中不經意間點破了敘述模式的玄機,聖經文化母題的投影越來越明晰:聖彼得是耶穌大弟子,掌管著兩把天國的鑰匙。鑰匙象徵拯救,代表一種救贖的力量。

“母親”強忍著喪子之痛,勇敢地面對來自小鎮居民“可能”的“審判”。她是為兒子送名字來的,是為送尊嚴而來的,是為了維護生命的尊嚴,是對兒子形象的最後堅守。“母親”的鎮定、堅強無疑來自人性的力量,更是靈魂救贖的力量。原來的受審者與審判者發生了大逆轉:“母親”對神父進行審判,對小鎮上的人們進行審判,對麻木冷漠的世人進行最後的審判!“母親”就是新生的耶穌,高舉人類最高尚的情懷的大纛——“悲憫”,在小鎮上掀起靈魂的救贖風暴,使處於混沌狀態的民眾驚醒。

作品評論

《禮拜二午睡時刻》加夫列爾·加西亞·馬爾克斯用簡練、明晰、客觀的寫作手法,描繪出平凡簡單、情感深沉、笑中有淚的普通生活。

——中國江蘇網

作者簡介

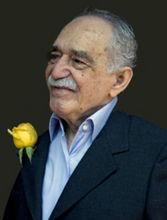

加夫列爾·加西亞·馬爾克斯

加夫列爾·加西亞·馬爾克斯加夫列爾·加西亞·馬爾克斯(Gabriel José de la Concordia García Márquez,1927年3月6日—2014年4月17日),哥倫比亞作家,拉丁美洲魔幻現實主義文學的代表人物。代表作:《百年孤獨》、《霍亂時期的愛情》等。1982年,獲諾貝爾文學獎。