信息

中文名:石橋營造技藝 紹興石橋

紹興石橋批准日期:2008年6月7日

批准文號:國發〔2008〕19號

名錄批次:第二批

文化遺產名稱:石橋營造技藝

所屬地區:浙江·紹興

遺產編號:Ⅷ-176

遺產類別:傳統技藝

申報日期:2008年

申報人/申報單位:浙江省紹興市

遺產級別:國家

歷史溯源

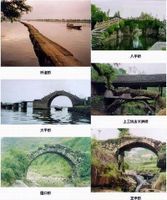

紹興是我國歷史文化名城之一。古為越國都城,境內水道縱橫,有水鄉水城之譽。因水而有橋,因橋必有景,美名橋鄉。紹興最早的橋樑,見之於史籍記載的為靈汜橋,始建於越王句踐之時。此後,歷秦漢、 紹興八字橋

紹興八字橋技藝特點

紹興石橋營造技藝高超,站在時代的前列。紹興的古橋營造技藝應追溯到春秋戰國之前的浮橋和木樑橋,越國時期,因鐵質工具的出現,使石柱、石樑、石橋面等新構件運用到古橋營造中,進入了石樑橋的創始時期。 拜王橋

拜王橋傳承價值

紹興石橋不但表現了先進的營造技藝,又蘊涵著深厚的文化底蘊,具有極高的美學價值、學術價值和使用價值。 廣寧橋

廣寧橋