概述

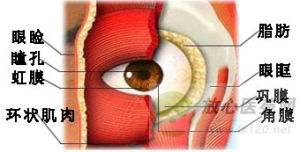

眼瞼就是俗稱的“眼皮”。眼瞼是由皮膚、瞼板、眼輪肌、結膜四種組織所構成。這些組織都可能長出瘤(良性或惡性瘤)。大部分的眼瞼瘤(百分之八十)是良性的,如;痣、黃斑瘤、囊腫、肉芽腫、血管瘤......等。小部分(百分之二十)是惡性瘤,如:基底細胞癌、皮脂腺癌、惡性黑素瘤、轉移性腫瘤......等。眼瞼瘤可說是五花八門,在眼部腫瘤之中算是最多樣性的。

眼瞼惡性瘤的成因不十分清楚。但有一種叫“基底細胞癌”的惡性瘤,是與長期曝曬日光有關的。年紀大的人,罹患惡性瘤的機會也較大。

詳述

皮脂腺囊腫

(sebaceous cyst)

皮脂腺囊腫好發部位為眉部眼瞼,尤其內眥部,系皮脂腺或毛囊腺的瀦留囊腫。其表面光滑,是一個呈球形的皮下良性腫瘤,和皮膚粘連,腫瘤的頂部有皮脂腺開口,此處常有蠟樣栓。囊腫的內容物有上皮細胞、角質素(角蛋白)、脂肪顆粒、膽固醇結晶等,囊腫本身被厚的上皮層包繞與周圍組織相隔。可長期無任何症狀,有時可發育很大,如受外傷可引起炎症性變化。個別的可能鈣化或惡性變。

治療:手術摘除。

皮樣囊腫

(dermoid cyst)

皮樣囊腫為先天性皮樣新生物,由於胚胎期發育異常,外胚葉部分斷裂被埋於皮下或結膜組織下而成。易發生於眼瞼之內或外側部,發生部位與眶骨縫有關,常起源於這類骨縫。也可以發生於眉弓、眶及結膜。形狀為園形或卵園形,大小不一,一般不超過核桃大,質軟,囊之張力大時,硬度增加如腫瘤樣。囊腫之周圍有結締組織包膜,表面光滑,境界清楚,略有彈性,一般不與皮膚粘連,但與骨膜常常粘連,因系先天性者故易早期發現。有時合併有眼瞼缺損、畸形等先天異常。

組織學上,典型者囊腫外包一層結締組織囊膜,表皮組織面向囊腔,二者之間含有發育不全的皮膚附屬器如毛囊、法腺、皮脂腺、血管等,有時混有軟骨、肌肉、神經。囊腔內有皮脂腺樣物質、角化物質、膽固醇、毛髮、壞死細胞等,可有鈣化。臨床上和表皮樣囊腫不易區別。但在病理組織上二者截然不同,表皮樣囊腫的囊壁沒有皮膚附屬檔案,其囊腔內僅有角化物質及脂肪物質,不含毛髮。

治療:手術摘除,囊腫較深者有時與腦膜粘連,因而手術剪除時,應小心謹慎勿傷及腦膜。

基底細胞癌

(basal cell carcinoma)

基底細胞癌是皮膚癌中較多見的一種,發病率占眼瞼惡性腫瘤的50%,多見於老年人,病變由眼瞼皮膚表面的基底細胞開始,也可從皮膚的附屬檔案如毛囊發生。多在下瞼內眥部瞼緣移行部,即皮膚與黏膜交界處。早期典型者呈半透明珍珠樣小節結狀隆起,中央有小窩,一般呈肉紅色,有者含色素近似黑痣。質地較硬,周圍可有曲張的血管圍繞,頗似乳頭狀癌及疣。一般生長級慢、不痛、漸向四周擴展,經數周或數月後中央破潰形成淺在性潰瘍,潰瘍邊緣不整齊如蠶蝕狀,故又叫蠶蝕性潰瘍(ulcus rodens)。潰瘍的特點是邊緣高起,質硬,且向內卷(潛行期),這是由於潰瘍邊緣部分的皮膚鱗狀上皮向下增生之故。潰瘍常附有痂皮,取之易出血,潰瘍一般向平面發展,但也可向深部侵蝕,晚期病例可破壞眼瞼、鼻背,面部、眼眶及眼球等組織而喪失視力。基底細胞癌一般不引起遠處轉移,但如處理不當,可以迅速發展增大。臨床易被誤診為鱗狀細胞癌或惡性黑色素瘤。

治療:

手術療法:早期者可手術徹底切除之。

放射療法:基底細胞癌對放射治療敏感,可用於距瞼緣較遠的和面積小的腫瘤,或是二種療法結合使用。

冷凍療法:用於腫瘤面積較小者。

血卟啉衍生物-雷射光動力療法:效果良好。

免疫療法:細胞因子、TIL、LAK細胞局部注射治療,效果良好。腫瘤較大,可先手術切除,同時給於本法局部治療。

鱗狀細胞癌

(squamous cell carcinoma)

鱗狀細胞癌是皮膚表皮細胞的一種惡性腫瘤。發病率約為眼瞼惡性腫瘤的8%。多見於50歲上老年人。男性多於女性。好發於眼瞼皮膚結膜交界處的皮膚棘細胞層。開始呈結節狀,與基底細胞癌很相似,但角質豐富,隨腫瘤之發展,可出現疼痛,特別是當腫瘤侵及眶上、下神經時。

鱗狀細胞癌臨床上可分為二種類型:

潰瘍型:潰瘍底部堅硬、充血、潰瘍較深 ,高低不平,邊緣高起,甚至外翻,有時呈火山口狀。 菜花狀或乳頭狀:腫瘤向表面發展,可以很大,表面呈菜花狀或乳頭狀,表面有破潰感染則有腥臭味。

鱗狀細胞癌惡性程度較基底細胞癌大,生長快,破壞範圍廣,可以破壞眼瞼、眼球、眼眶、鼻竇及面部等。一般易沿淋巴組織轉移到附近組織,如耳前及頜下淋巴結甚至全身。這是它與基底細胞癌的不同點。

治療:

手術療法:廣泛、徹底切除。

放射療法:不象基底細胞癌那樣對放射治療敏感,一般手術切除後結合放射治療,如腫瘤面積過大,可先作放射治療,使腫瘤組織縮小,便於手術切除。

化學療法:常用爭光黴素,也可與手術療法放射療法並用。

血卟啉衍生物-雷射光動力療法,效果良好。

免疫療法:同基底細胞癌。

冷凍療法:用液氮冷凍,其範圍應越過腫瘤邊緣4~5毫米以上,每次2~5分鐘,每2~3日一次。

分類

眼瞼腫瘤分為良性與惡性兩大類。

一、良性腫瘤

(一)色素痣(naevtlspigmentosLls)瞼部色素痣多於出生時即有,少數為青春期出現,嬰兒期生長較快,而後生長緩慢,到成年人逐漸停止發展9還有一部分可自行消失,僅有極少一部分可以惡變成黑色素瘤。色素痣的大小、色素量多少各不一致。根據表面形態而分為:

(1)斑痣:表面平滑而不隆起,沒有毛髮長出。

(2)毛痣:高出於皮膚表面,其上有毛髮長出。

(3)乳頭狀痣:突起呈乳頭狀,色深黑,小至米粒、大至豆粒大小。

(4)瞼分裂痣:在上下眼瞼皮膚上,包括瞼緣有色素痣,當閉瞼時兩者合而為一,此系胚胎時期瞼裂尚未分開時,即已形成。

(5)太田痣:常於出生時或稍晚,在眼及上頜部出現淡褐色、青灰色或藍褐色、無浸潤、不隆起的色素斑片,在鞏膜上有時也可見到藍色斑塊,偶見於結膜、角膜和視網膜,罕有惡變。

【色素痣治療】

(1)色素痣無症狀、為良性腫物,一般不需治療。但注意避免搔抓,以免刺激發生惡變。如一旦增大,色素加重,表面粗糙,毛細血管擴張,且有出血傾向者,應考慮惡變的可能性,應儘早全部徹底的切除,送病理檢查。

(2)為美容可用冷凍、艾灸、二氧化碳雷射或整形手術治療,也應治療徹底,不殘留以免激發惡變。

(二)黃斑瘤(xanthelasma)

黃斑瘤是黃色瘤的一種,多見於老年人、女性。常見於雙上瞼和(或)雙下瞼皮膚內側、對稱性、扁平稍隆起皮膚表面的桔黃色斑塊,略作長橢圓形或長三角形。病理為真皮內多數泡沫狀組織細胞。本病為脂肪代謝障礙性皮膚病,原發性者常有家族高脂蛋白血症,繼發者常有某些血清蛋白升高疾病,也有不伴有血脂異常者。

【黃斑瘤治療】

(1)本病無自覺症狀。因與脂肪代謝有關,應注意飲食調配。

(2)肝素有促進脂肪代謝、消除血脂的作用,在無出血素質和不伴有凝血遲緩各種疾病的患者,可用肝素注射液注射,取0.1ml(含625單位)注於黃色瘤的下方,每周1次,較小者注射5~6次,大的需注射10次左右,瘤的範圍可縮小,甚至消失。

(3)皮膚鬆弛者可作黃斑瘤切除,但不能防止附近皮膚再發。

(三)血管瘤

血管瘤(hemang0ma)較常見,是由新生血管組成的良性腫瘤。屬於血管發育畸形,多發生於嬰幼兒。臨床上分為鮮紅斑痣、草莓狀血管瘤、海綿狀血管瘤。

1.鮮紅斑痣(naevtlsnammeus)又稱火焰痣。出生時或出生後即發生,為淡紅色或暗紅色斑片,邊緣不整,境界清楚,壓之褪色,有時其表面有小結狀增生。隨年齡增長而擴大,但成年期可停止生長。無自覺症狀。有的在兩歲前可自行消退。

2.腦三叉神經血管瘤綜合徵即Sturg-Weber綜合徵眼部表現有眼瞼火焰痣、結膜和鞏膜有血管瘤、虹膜顏色變暗、青光眼(可能是房角結構異常和上鞏膜壓力增加所致)、也可伴有脈絡膜血管瘤。皮膚表現沿三叉神經支配區有火焰痣或葡萄酒樣色斑。全身表現因顱內血管瘤可致癲癇發作、對側半身麻痹、智力低下、X線顱內可能看到特殊的線狀鈣化斑。

3.草莓狀血管瘤(strawberryhemangioma)一般在出生後數周內出現。初發為粟粒或綠豆大的半球形丘疹,色紅,境界清楚,質軟,表面光滑。生後數月內生長較快,逐漸增大呈桑葚狀或分葉狀如草莓,壓之不褪色。無自覺症狀。1歲內長到最大限度。約3/4皮損在7歲前自行消退。

4.海綿狀血管瘤(cavernoushemangioma)於出生後不久即出現。病變區為暗紅色或青紫色、隆起性皮下結節狀腫塊,由血竇組成,質軟、易於壓縮、形狀不規則、大小不等。色紫藍、哭泣時腫瘤增大。無自覺症狀。病變生長較快,但多數在5歲左右由於瘤內血栓或炎性纖維化而萎縮消退。

【血管瘤治療】

(1)鮮紅痣:可用冷凍、同位素(32磷或90鍶)敷貼於患處,早期效果好。

(2)Sturge-Weber綜合徵治療青光眼,降低眼內壓。

(3)草莓狀血管瘤多數消退不必治療,長期不退且病損面積大者,可用X線照射、CO2雷射或液氮冷凍,但可能留有瘢痕。國外對大而影響視線者,在腫瘤內注射激素(trianci-nolon)按嬰兒體重計算給最大量,注射後生長緩慢,效果良好。

(4)海綿狀血管瘤:在瘤內注射硬化劑魚肝油酸鈉,每2周1次,共5~10次,對限局性者可作手術切除。

(四)皮樣囊腫

皮樣囊腫(dermoⅡcyst)又稱皮樣瘤,為先天發育異常,源於胚胎,常於出生時即有,嬰幼兒時期緩緩增大,部分在5歲內才發現,所以就診較早。囊腫主要在骨縫附近生長,多以眶外上角(從顳額骨縫發生),也見於眶內上角(鼻額骨縫處起源)或眶內。囊腫大小不一,初起時小,堅實如豌豆,逐漸長大可達桌球大小,呈圓形或橢圓形,表面光滑,界限清楚,與皮膚無粘連,有彈性,因與骨壁相近,可壓迫骨壁凹下。

組織學檢查為復層鱗狀上皮構成囊壁,可有汗腺、皮質腺,囊腔可為單房或多房,囊腔內含有皮脂腺樣油脂、角化物質,還有毛髮。穿刺時如抽出黃色酸臭如牛油樣液則稱之為油囊腫。

本病需與腦膜膨出相鑑別,腦膜膨出多發於眶內上角骨縫,不能移動,有搏動,壓迫時腫物可縮小,在無菌操作下穿刺為腦脊液。

皮樣囊腫需手術摘除。

二、惡性腫瘤

(一)基底細胞癌(basalcellcarcinoma)是眼瞼皮膚惡性腫瘤多見的一種。好發部位為眼瞼皮膚,罕見從黏膜起源,以下瞼內眥部為多見。男性比女性多發,老年人多於年輕人。

病變初起為微小、輕度隆起的、半透明的結節,如含有色素則類似黑痣。結節外圍可有曲張的血管圍繞,表面有痂皮或鱗屑覆蓋,經數年或數月後緩緩增大9表面破潰形成淺潰瘍,邊緣參差不齊,變硬,隆起,內卷,是因為潰瘍邊緣部皮膚鱗狀上皮向下高度增生所致,潰瘍邊緣常帶色素,周圍充血。潰瘍呈潛行在皮下穿掘,向四周擴展,因此潰瘍比表麵皮膚範圍要大,故亦稱侵蝕性潰瘍,繼續進行才使表麵皮膚潰爛。潰瘍較淺,其基底在同一平面上,易出血。如不治療或治療不當,癌擴大常改變其原來的面貌形成菜花狀,可能會誤診為鱗狀細胞癌或惡性黑色素瘤。病人早期多無自覺症狀:很少淋巴腺轉移。但繼發感染、嚴重破壞拄織後可引起劇烈疼痛,癌甚至可侵及鼻竇或顱內而死亡。

基底細胞癌以早期治療預後較好。未能確診前匝作組織活檢,確診為基底細胞癌後應徹百切除。但作活檢時取材應在潰瘍穿掘區,因賢瘍基底有壞死肉芽組織,又如太淺則易誤診為鱗狀細胞癌。基底細胞癌對放射治療敏感,但放射治療併發症較多,故仍以手術切除為主,或先行放射治療為手術創造條件,然後再手術治療。

(二)鱗狀細胞癌(squamouscellcarcinoma)

是起自皮膚或黏膜上皮層的一種惡性腫瘤。皮膚黏膜交界處的瞼緣是好發部位。發病率較基底細胞癌少,但其惡性程度卻較基底細胞癌高,發展也快,破壞力也大,可破壞眼組織、鼻竇或顱內而死亡,淋巴結常有轉移。男性較女性多,老年人多於年輕人。

鱗狀細胞癌好發於下瞼,圍繞瞼緣。病變初起為限局性隆起如疣狀、乳頭狀、結節狀或菜花狀,基底為蒂狀或較寬。無自覺症狀。逐較長大外觀與基底細胞癌不易區別,但病變發展快,一面向淺層組織發展,一面向深部進行,表面破潰形成潰瘍,出血、感染,有奇臭,能區別於一般良性的乳頭瘤。也有的一發病即以潰瘍形式出現。潰瘍的特點是邊緣高起、參差不齊,有時可有潛行邊緣,外觀似基底細胞癌,但潰瘍深,基底不在一平面,而是深淺不一,潰瘍可呈現火山噴口狀,邊緣甚至外翻較飽滿。最後破壞眼球,蔓延至顱內死亡。通過活檢能與基底細胞癌相鑑別。

【鱗狀細胞癌的治療】

高度未分化的梭形細胞鱗狀細胞癌對放射治療較敏感,離瞼緣較遠者可用放射治療。但分化好的則對放射治療不敏感。因此以手術治療為主占手術切除的範圍要較基底細胞癌大,切除後可作整形手術。如病變已累及′穹隆結膜、球結膜,則要考慮作眶內容剜除術。對腫大的淋巴結要作清掃。也可考慮轉腫瘤科進行化學療法。

(三)臉板腺癌(meibomianglandcarcino-ma)

是原發於瞼板腺(麥氏腺)的惡性腫瘤。發病率介於基底細胞癌和鱗狀細胞癌之間。由於分化程度不同其惡性程度也不同,有的歷時幾年,有的則發展迅速。對放射治療不敏感。臨床上女性較男性多,老年人多,上瞼較下瞼發病多。病變位置在瞼板腺,因此表麵皮膚多無改變,無自覺症狀,僅在皮膚面上摸到小硬結,相應的結膜面顯得粗糙,可見到黃白斑點,形似瞼板腺囊腫。早期不破潰,腫瘤發展後可至瞼板以外,此時在眼瞼皮下則可摸到分葉狀的腫塊,表麵皮膚血管可擴張。進⊥步發展,可有乳頭狀瘤樣物從瞼板腺開口處脫出。少數腫瘤瀰漫性發展,使瞼板變厚,眼瞼變形,皮膚結膜不破。也有腫瘤壞死,結膜破潰,顯露出黃白色結節狀腫瘤組織,摩擦角膜,引起角膜潰瘍。

晚期瞼緣受累,皮膚潰瘍,黃白色癌瘤由破潰處露出。一部分還可以沿結膜向眼眶深部發展,引起眼球突出。可轉移至淋巴結,尤其分化不好的鱗狀細胞型瞼板腺癌較基底細胞型瞼板腺癌轉移發生率高。本病早期需與瞼板腺囊腫相鑑別,如在切除瞼板腺囊腫時,切開的內容物不是膠凍狀物質,而是易碎的黃白色組織,應高度懷疑為瞼板腺癌,需送病理進一步檢查以免漏診。

【瞼板腺癌的治療】

瞼板腺癌為惡性腫瘤,不治療則潰瘍出血“感染或轉移而死亡。放射治療不敏感,以手術治療為主。分化好的很少轉移,僅局部切除即可,分化不良的可轉移至耳前、頜下或頸淋巴結,如有淋巴結轉移,除切除局部病灶,甚至作眶內容剜除術,還需要作淋巴結清掃術,以挽救生命。

(四)惡性黑色素瘤

惡性黑色素瘤(malignanthelanoma)部分來源於黑痣惡變,部分來源於正常皮膚或雀斑。各年齡都可發生,但老年人多見,兒童罕見。黑痣惡變原因不詳,外傷或外來刺激可能是誘因。惡性黑色素瘤發展過程變異很大,有的發展迅速、短期內即增大破潰、廣泛轉移,有的多年靜止緩緩增大,也有的局部病灶很小,而早已轉移到內臟(月千、肺等)。黑色素瘤好發於內外眥部,向皮膚和結膜兩個方向發展,初起似黑痣或大小不等高低不平的黑色素結節,表面粗糙,色素可濃淡不一,有的甚至無色素(無色素性黑色素瘤),在大的結節外圍還可有衛星小結節,附近色素彌散,血管充盈,有的迅速發展成大腫塊,也有發展成為菜花狀被誤診為鱗癌,病人疼痛不明顯,但終究病灶形成潰瘍、易出血,合併感染可以引起疼痛,病程長短不一。惡性黑色素瘤需與黑痣鑑別,黑痣表面光滑,色素濃,質軟,有的有毛;而黑色素瘤表面粗糙,色素不等,質硬,有毛痣脫毛也應考慮惡變的可能性,表面有裂隙,形成潰瘍、基底不平、易出血,淋巴結或內臟轉移。

因本病為高度惡性腫瘤,一經確診應立即治療。對放射治療不敏感,故應手術切除,切除範圍要大,距病變區需3cm,如有瞼及球結膜受累應作眶內容剜除術,如有淋巴結轉移,應進行清掃。預後不良。