海城清代皇瓦窯

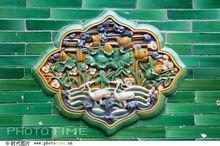

清代皇瓦窯琉璃影壁

清代皇瓦窯琉璃影壁在史書或是文獻上,有關皇瓦窯的記載僅有隻言片語,海城縣誌上這樣記載道:“城東南三十五里,在岩山山麓有黃瓦窯(即皇瓦窯),製成黃綠琉璃瓦,清時工部特派五品官監製黃瓦,以備陵寢宮殿之用。”這使得皇瓦窯遺址的調查成果愈發顯得重要。

“皇瓦窯,顧名思義,就是給皇帝的宮殿、陵寢燒制建築構件的地方。”在市博物館,有關人士這樣介紹說。據這位人士介紹:“過去,只有皇宮和廟宇才能使用琉璃建築構件,一般人家沒有資格用。和木質建築材料相比,琉璃具有不易被火燒、豪華氣派等特點。”

在去年四月份的現場調查以及後來帶著各樣問題數次前往遺址所在的缸窯嶺村後,調查人員終於弄清了皇瓦窯的初步情況:

地位:東北地區唯一一處燒造宮廷琉璃窯址

清代皇瓦窯琉璃影壁

清代皇瓦窯琉璃影壁“皇瓦窯是東北地區唯一一處燒造宮廷琉璃窯址,它參與過瀋陽故宮等建築的興建和維修”,在整個調查中,這是一個被調查人員形容為“最具意義”的收穫。

得出皇瓦窯為宮殿、陵寢燒制建築構件的結論並不難,因為遺址中出土的不少廢件上寫著“清寧宮”、“崇政殿”、“福陵”等宮殿、陵寢的字樣,由於史料上查不到東北還有第二家燒造宮廷琉璃窯址的記載,實際發掘中也找不到這樣的“例證”,於是,調查人員認定———“皇瓦窯是東北地區唯一一處燒造宮廷琉璃窯址”。但是,皇瓦窯究竟為哪些宮殿、陵寢提供了建築構件?它是參與了這些建築的建設還是僅為這些建築的維修提供材料?這都是調查人員必須研究的課題。

在東北,清代主要的宮殿、陵寢有瀋陽故宮、永陵、福陵、昭陵、北陵等等。從文獻記載上看:始建皇瓦窯的侯氏人家是“明萬曆三十五年從山西移來的”,這一年是1607年。而在1598年,當時尚稱為後金的“清王朝”興建了在東北的第一座大型陵墓———永陵(即二祖陵、又稱興京陵)。而皇瓦窯興建時間不僅晚於永陵的建設,史料上也沒有皇瓦窯參與永陵建設的記載,調查人員更沒有在遺址內採集到有關“刻有永陵標識的建築構件”,因此,基本上排除了皇瓦窯參與永陵建設的可能性。

有關皇瓦窯的另一個背景情況:“皇瓦窯遺址位於海城市析木鎮缸窯嶺村北溝山下,占地1.5萬平方米左右,遺址內由窯址、官廳、琉璃影壁、伯靈廟、老井、泥漿池、紅土場、白土場、晾坯場等組成,當年由侯氏家族世代管理。調查人員在去年4月份的考察中,重點考察了一號區窯址,並在遺址及缸窯嶺村內收集到100多件瓦當、大脊、垂脊、大吻、琉璃磚等建築構件,這些構件,都是燒窯時的廢品,術語稱為廢件。廢件普遍沒有上釉,因此推測當時的釉很貴,所以稍有缺陷的構件不經上釉就被丟棄了。”

從1607年——侯氏來到海城之後

皇封的侯氏宗譜

皇封的侯氏宗譜據史料記載,1629年(即皇太極時期的天聰三年),“清王朝”開始興建瀋陽故宮的主體建築,如大政殿、東華門、西華門、崇政殿、鳳凰樓、清寧宮等。這一年,福陵也破土動工,隨後不久,昭陵開始興建。這時,侯氏(侯振舉)因在努爾哈赤建造東京城時特送綠釉盤碗而被加封為世代五品官,皇瓦窯亦被指定專為宮殿、陵寢燒造琉璃建築構件。調查中,有關人員還在皇瓦窯遺址內發現了大量寫有“清寧宮”、“西華門”、“福陵”等字樣的廢件,因而,基本上可以肯定,皇瓦窯參與了瀋陽故宮的主體建築及福陵、昭陵等陵寢的建設。

“這也是皇瓦窯最鼎盛的時期,此後,它只為瀋陽故宮、陵寢的修繕提供建築構件,這種修繕一直持續到清末。”有關人員說道。

清末,清政府對宮殿、陵寢的修繕以永陵為例,1906年進行了最後一次修繕。之後,由於政權更迭、國力不足,各大建築均減少了修繕,皇瓦窯因再沒有機會參與修繕而衰落消亡。“由此推斷,侯氏為清王朝建造修繕宮殿、陵寢從清初到清末一直持續了282年。”

清代為宮殿、陵寢燒制建築構件的琉璃窯全國只有兩家,一處是為北京故宮、陵寢燒窯的趙窯,另一處就是皇瓦窯,皇瓦窯在清代琉璃史中的地位可見一斑。

規模:相當於為當時中國最大的建築提供構件

皇瓦窯

皇瓦窯“皇瓦窯生產規模巨大,相當於為當時最宏大的建築提供建築構件。”採訪中,調查人員很感嘆地說道。

在中國古代歷史上,建築規模按大小分為十樣,其中一樣最大、十樣最小。明清時期,整箇中國興建的最大建築就是北京故宮太和殿,其規模屬於十樣中的二樣。而在這次對皇瓦窯的調查中,除了發現大量的大脊、垂脊、大吻等建築構件屬於“二樣類型”外,讓調查人員最為吃驚的就是那堆筒瓦。“當初,我們發現它時也沒怎么太在意,以為所有的瓦都是同一種規格,後來我們對它進行了測量,和北京故宮太和殿的筒瓦數據一對比,才發現這堆瓦也屬於二樣類型。”

屬性:是否為官窯有待考證

此次對皇瓦窯遺址調查的一個重大進展,就是原來得出的“皇瓦窯是官窯的結論”還需要進一步考證。

“一開始,我們在遺址中發現的廢件上,看到普遍刻有宮殿、陵寢的字樣,所以得出了結論,皇瓦窯是專門為宮殿、陵寢燒制建築構件的官窯。但後來,我們意外地發現了一個賢王廟山門的大脊。這個賢王廟在哪兒?賢王又是誰?瀋陽故宮裡沒有,史書上也沒有記載,我們向專家請教,專家也不知道。假如這個賢王廟是民間興建的廟宇,那么,就打破了皇瓦窯只為宮殿、陵寢提供建築構件的說法,也就是說,皇瓦窯不再是純粹意義上的官窯了。那么它到底是什麼性質,是官窯還是半官半民,只有等賢王廟的情況弄清之後,才能做出定論。”

窯爐:形狀前圓後方獨具特色

“皇瓦窯的窯爐形狀很特別,是前圓後方的形狀,不像一般窯爐那樣,要么是長方形要么是圓形,也許,這正是它為宮殿、陵寢燒制建築構件而獨有的特點吧。”調查人員介紹道。

在皇瓦窯遺址中,還發現了一座金元時期的饅頭窯以及當時的一些生活用具,於是,調查人員認為:

“皇瓦窯地處群山之間,東山有白土,西山有紅土,北山又有兩條名為大龍灣泉和二龍灣泉的山泉,是燒窯的絕妙之處。所以,金元時期就在此興建窯址。皇瓦窯則是在原來的基礎上,另建琉璃窯,並經歷了由盛到衰最後消亡的過程。”

侯氏家譜:一個待解之謎

皇封的侯氏宗譜

皇封的侯氏宗譜調查皇瓦窯,自然離不開調查它的經營者——侯氏家族。關於侯氏家族,有關的記載寥寥無幾,調查人員歷經周折收集到幾本殘缺不全的《侯氏家譜》,但召集有關專家開了幾次研討會,也沒能如願地按著時間順序把家譜上的人名依次排列出來,這也成為皇瓦窯有待揭開的一個謎團。

明末清初皇瓦窯歷史沿革

早在遼金時期,皇瓦窯遺址上就有窯址存在。

明末清初,侯振舉建始侯家窯。當時為民間窯址。

天命六年(1621年)努爾哈赤賜窯主侯振舉世襲五品備御官,將皇瓦窯納入官府。從此,皇瓦窯為官窯。

天命七年(1622年),皇瓦窯制出大批琉璃磚瓦供應瀋陽城的建設。

天命十年(1625年),皇瓦窯為修建瀋陽故宮修建提供大批琉璃磚瓦。

清道光二十一年(1841年),因窯主侯氏燒制琉璃有功,御封琉璃影壁一座,建在皇瓦窯窯址東20米。

鹹豐元年(1851年),侯廷弼成為皇瓦窯最後一任窯主。至此,皇瓦窯窯主共十四任,連綿300年。

1982年,皇瓦窯遺址被海城市人民政府公布為海城市級文物保護單位。

基本狀況描述:

皇瓦窯占地面積共約15.7萬平方米,是我省現存的唯一一處官窯遺址。

詳細狀況描述:

皇瓦窯全盛時期,占地數十畝,內設官廳、顏料房、帳房、伙房、水井、瓦桌、大窯、琉璃影壁、胡仙堂、五神廟等18座建築。

官廳五間建於後粒子中間,坐北朝南,東側為顏料庫,西側是帳房和伙房,東廂有泥房、水井和瓦桌,西廂是大串窯六座。

皇瓦窯現為農田,為當地農民使用。

價值評估:

皇瓦窯遺址為我省現存的唯一一處官窯遺址,其窯址規模之大,為我省少見,對研究我市燒窯歷史,有這十分重要的作用,皇瓦窯鼎盛於清代,清代關外的一宮三陵的建設材料,構件均出於此,構件造型優美、釉色純正,經歷百餘年釉面不落,這為研究清代的建築造型、釉料配置等提供了極其珍貴的事物依據。

考古發掘情況:

1、從一九七三年起清華大學,遼寧大學歷史系,瀋陽故宮,省考古所先後對皇瓦窯遺址進行了普查。

2、2002年4月1日經省文化廳文物處批准同意由鞍山市博物館、海城博物館、岫巖博物館人員組成聯合考古隊對皇瓦窯遺址進行了試掘。整個考古工作歷時12天,發掘窯址一座,該窯為半倒式饅頭窯,東西長6.5米,南北寬5米,深度近兩米,同時還對其它窯址及琉璃影壁進行了測繪並收集了大量的歷史文物,及侯振舉家族的家譜。

有關論文及資料:

《鞍山文物志》97-98頁(遼寧大學出版社)