媲美梁祝的真實動人故事

廣州沙河梅花園一個秀麗的山坳里,有一個百花冢,裡面長眠著一位女青年詩人張喬。

百花冢 其有一可媲美梁祝的真實動人故事:

張喬字喬婧,號二喬,原籍江蘇,生活於明末清初,母親是歌妓,因北方戰亂,流落廣州,她便在廣州出生。她在17歲時,色藝已遠近聞名,她又工詩善畫,寫得一手娟秀的毛筆字,故身價十倍,一些貴介名流都喜歡來捧場。張喬志行高潔又有文學才華,她卻常給那些達官貴人碰軟釘子:“多謝驕貴郎,無為盛嗔咤,儂是笑春花,怕向酸風嫁”(《謝客詞》),她又有《春日山居》詩:“二月為云為雨天,木棉如火柳如煙。烹茶自愛天中水,不用開門汲澗泉。”……

張喬敬慕才華艷發、悲歌慷慨的憂國憂民之士,所以和陳子壯、黎遂球、陳子升等南國詩人來往特別密切,每有文酒的聚會,她常預席奉陪筆硯。張喬的《席上贈陳使君》詩便是寫給陳子壯的:“絕代詞人美丈夫,豪吟簾月掛珊瑚。官方幾借詩城律,兵法誰知筆陣圖?海外奇文傳鱷徙,袖中長技惜龍屠。君恩定識蛾眉嫉,譜向閨幃問有無”。陳子壯也曾為張喬的畫蘭題詠,詩云:“谷風吹我襟,起坐彈鳴琴。難將公子意,寫入美人心。”寄興深微,頗得風人之旨。清代著名詩人屈大均也藏有她畫的一幅蘭,屈在畫上題詩:“自來忠潔者,香草最情深。況出佳人手,芬馨直至今。數莖才作態,一朵已生心。尺幅風流在,相貽愧所欽。”屈大均對這位多才多藝的女詩人,推重備至。張喬現存的惟一書跡,是送黎遂球北行的赴京應試的一首七絕:“春雨潮頭百尺高,錦帆那得掛江臬?輕輕燕子能相逐,怕見西飛是伯勞。”現存於廣州市美術館。

張喬與番禺名士彭孟陽(又名日貞)志同道合,結為知己。另一說張喬母女在途中被豪強欺凌,得彭調解得脫,因此互相友好,可惜張喬年僅19歲就身染痼疾,一病不起,未能成為夫婦。張臨終時曾對彭說:“現在北方狼煙遍野,百姓處在水火之中,我只是個弱女,不能馳騁疆場,只有心頭鬱憤,徒嘆奈何……”其愛國之情可見。

張喬死後,彭孟陽把她葬於梅花園。同時邀集諸名士,各為賦詩一首,植花一本以表敬意。環墓栽下紅梅、紫薇、木棉、含笑等名花近百種共762株,朝霞暮靄,芳香四溢,因此稱為百花冢。每逢春秋佳日,羊城仕女多蒞臨吊祭。彭又輯錄張喬遺詩,名為《蓮香集》刊行於世,論者謂其詩清麗婉約,情摯動人。

抗日戰爭期間,文化名人葉恭綽避難香港,曾在張喬生日召文化人集會紀念,又作《百花冢》曲,推揚張喬及陳、黎等明末志士,以激勵民族氣節。近年來,本市部分文化人曾集會紀念張喬,華南師範大學吳三立教授寫了一首五律:“南紀女宗秀,清芬傳到今。新詩騰眾口,愛國有丹心,不惜歌者苦,真同漆室吟。無言哀窈窕,芳冢百花深。”亦足以表達近人對其懷慕之情。

民間研究——張喬及其蘭花圖

張喬一生與文人雅士交往,多以琴棋書畫為友,其時與之交往甚密的有周招同、何石閭、馬景沖、彭孟陽、黃虞等文人雅士(據《蓮香集》詩中所載)。並與南園詩社十二子陳子壯、陳子升、歐必元、黎遂球、歐主遇、區懷瑞、區懷年、黃聖年、黃季恆等結交,賦詩彈琴。現藏於廣州美術館的《送黎美周北上諸子詩卷》中便有她題的詩:“春雨潮頭百尺高,錦帆那惜掛江皋。輕輕燕子能相逐,怕見西飛是伯勞。”卷中詩文是陳子壯等南園諸友及一些當時的嶺南文士為黎美周北上送行之作。張喬所書筆致清逸秀雅、柔婉輕婿,表現出一種與志士墨友依依惜別而又無可奈何的傷感。張喬尤愛畫蘭,廣州美術館藏《蘭芝圖》為其代表作之一,其縱20厘米,橫29厘米,是紙本墨筆的小型斗方,作品用純淡墨在左邊和中部描繪壽石、靈芝,右邊出蘭花,雖然逸筆草草,卻飽含深意,右上角用雅秀的蠅頭小楷題上“擬所南翁意”。所南翁即畫家鄭南,善畫蘭花,所畫之蘭沒有根土,喻國破家亡。張喬藉此來表達其此時此刻的心情,喻意深刻,表現了她心憂故國危亡的情懷。?杜靄華)

隨想錄——歌者長已矣

首批入選南粵先賢館的名單已正式向市民公示,引來了預料中的紛紛爭議。其中,洪秀全的入選受質疑最大;另有專家建議,在中國各行各業做出過突出貢獻的廣東人都可考慮進入,比如中國電影早期的著名影星胡蝶、阮玲玉等。與這一新聞相映成趣的是,南京夫子廟的大型浮雕《秦淮流韻》在展現的25位歷史人物中,秦淮八艷也占了一席之地。此舉引來了市民的異議:“怎么說她們都是青樓女子……和這么多名人列在一起,總感覺有些另類和不妥……”洪秀全的入選、胡蝶阮玲玉的不受青睞以及秦淮八艷列席名人所受的非議,其實都基於一種人所共知的道德價值評判。洪秀全以斷章取義的外來宗教為幌子,愚弄、裹挾無知民眾為其賣命,但從他起事到失敗的13年間,中國人口損失了2億人(4000萬人直接死於戰爭中),對綜合國力的破壞,更是達到了毀滅性的地步。這樣的人物,是“先賢”。胡蝶、阮玲玉以弱質之軀,為苦難的中國鎮痛、麻醉或提神,為中國電影事業立下了汗馬功勞;秦淮八艷更是在國難當頭的關鍵時刻表現出了令許多“偉丈夫”汗顏的錚錚氣節——但前者是“戲子”,後者是“婊子”,比起竊國的“賊子”,歷史,總是“罵娼不罵賊”的。

所以,名氣在秦淮八艷之下的“歌者”張二喬,不被廣州人所熟知,也是理所當然的了。

只是,後人的紛紛擾擾,對真正的先賢來說,有什麼意義?萬一真的讓張二喬與洪秀全同列“先賢館”,她泉下有知,按她高潔的心性,她會覺得,這是一份榮耀,還是一種恥辱? □ 余少鐳

遺蹟尋訪之百花冢已無百花相伴的只有別墅

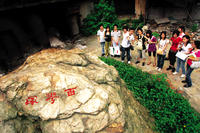

《嶺南畫征略》載:“出東門山口轉北直行,渡小澗,折而西經蚺蛇坑,過蘇莊大石橋,再北轉西土名象坑,小梅坳是也。”《蓮香集》所繪墓圖及方位指向,《番禺縣誌》所繪白雲山圖,均與此記載位置相同。一直以來,廣州的文人都在尋找張喬的墓,上世紀50年代,省文史館曾派人到白雲山尋找,但遍尋未見。“文革”時期此項工作就擱置了,到上世紀80年代,當時省文史館的館員葉廣良曾對郭紀勇說,龍洞國小離白雲山不遠,希望他能夠去找一找,於是郭老師利用放假的機會在沙河梅花園一帶尋找,最後在省軍區第四招待所內發現1座高約3米的大石,其上刻有“百花冢”3個隸書大字,根據廣東省博物館所藏拓本,三個字吻合,據此,張喬墓的位置得到確認。據郭介紹,按照《蓮香集》的記載,墓離石碑應該只有一二十步路遠,但墓已經沒有痕跡了。

因為墓碑在軍事區內,不便參觀,此後,郭曾多次向文物部門建議重建此碑,但文物部門認為,文物離開原來的位置就意義不大了,故一直沒有實行。後來省軍區第四招待所改建住宅區,碑石也就與樓房相伴長眠了。經過300多年的風雨洗禮,墓已毀,現存1座高約3米的花崗岩妝檯石,頂部正面刻有10厘米見方遒勁有力的隸書大字“百花冢”,左旁豎刻小字三行,只辨首行中有正楷“山張”二字。背面刻“隱心”兩字。

據張喬遺留的詩集《蓮香集》中的插圖可知,墓前原立有石碑,上刻“深麗人墓”四字,還有墓志銘等,可惜如今都找不到真跡了。

時人憑弔——艷葬百花冢,詩結《蓮香集》

張喬死後,彭孟陽把她葬於梅花園。同時邀集諸名士,各為賦詩一首,植花一本以表敬意。環墓栽下紅梅、紫薇、木棉、含笑等名花近百種共762株,朝霞暮靄,芳香四溢,因此稱為“百花冢”。每逢春秋佳日,羊城仕女多蒞臨弔祭。彭孟陽把張喬遺詩、遺像以及他的百首悼詩、其他名士悼詩合編為《蓮香集》五卷刊印發行。此舉成為羊城詩壇佳話。

張喬入殯當日,羊城名士百人手持各色花木,相約前來,環植於張喬墓旁。各人並依花名賦詩一首,如:

潘熾之的《百合花》

芳魂素質似喬仙,花氣宜人百合傳。

移向山頭和露種,與君重結後生緣。

彭紀常的《胭脂花》

真娘墓上可題詩,墓上栽花花可悲。

狼藉嫩紅殘雨後,盈盈珠淚落胭脂。

詩人把張喬比作唐代蘇州名伎真娘。從此,張喬墓又被人們稱作真娘墓(真娘墓在蘇州虎丘)。

從此,張喬墓上百花盛開,奼紫嫣紅,人稱“百花墳”或“百花冢”。墳後有兩方奇石,高約兩米餘,一大一小,互相依偎,尤如一對戀人。

後人憑弔——南紀女宗秀,清芬傳到今

文人會聚百花冢百年之後,百花墳仍令人難以忘懷。乾隆四十年(1775),布政使錢塘姚成烈重修墓道,立碣表記。廣東順德詩人梁東長曾寫下《百花冢》:傳是百花冢,今來不見花。幽芳仍石碣,寂寞噪台鴉。艷曲歸流水,殘脂幻彩霞。香魂應有伴,咫尺素馨斜。素馨斜,指葬於百花墳附近的一座南漢國宮女墓。

光緒十六年(1890),百花冢得到重新整修,並又立一碑,鐫刻墓表。廣東省博物館所藏另一拓本即為是年所刻之墓表。表云:“明季士大夫崇尚風節,浸淫沾漬,即妓女亦有氣骨。今則乞伶貢媚,有出自二天者矣,豈不痛哉!美人黃土附忠義以流傳,雖淪落樂籍庸何傷。”詩人葉載容也寫下竹枝詞:越台三月雨紛紛,綠漲新添水一分。柳絮飛殘將閉墓,勸郎好上百花墳。

抗日戰爭期間,文化名人葉恭綽避難香港,曾在張喬生日召文化人集會紀念,又作《百花冢》曲,推揚張喬及陳、黎等明末志士,以激勵民族氣節。

1956年,百名文化人雅集廣州,在中國文史館副館長葉恭綽主持下,賦詩紀念張喬誕生341周年。當時有詩為:南國女宗秀,清芳傳至今。無言哀窈窕,芳冢百花深。

1984年,明末女詩人張喬的墓“百花冢”被發現,並且被列為內控文物。

近年來,本市部分文化人曾集會紀念張喬,華南師範大學吳三立教授寫了一首五律:“南紀女宗秀,清芬傳到今。新詩騰眾口,愛國有丹心,不惜歌者苦,真同漆室吟。無言哀窈窕,芳冢百花深。”亦足以表達近人對其懷慕之情。

2005年6月,百花冢被列為“廣州市文物保護單位”。市文化局將對其修繕後對市民開放。

2008年9月,廣州本土原創音樂劇《冢愛-雲山悽美情千古》在廣州南方劇院公演,公演後讓百花冢再次進入公眾視野

2009年4月,廣州本土網與《冢愛》劇組一起組織舉辦百花尋芳活動,活動上參與者清理百花冢周遍雜屋,種植鮮花

2009年5月,廣州本土網與大洋網邀請《冢愛》編導鄭琨,再次組織舉辦百花尋芳活動

2009年6月,百花冢旁房屋被清拆,將起建運動場所,訊息被網友在廣州本地網路上發表後引起網友再次高度關注,同月13日,廣東文化名人,文化愛好者自發前往百花冢遺址緬懷,詩悼張喬,呼喚各界關注保護百花冢。得到眾多新聞媒體廣泛報導,引起當地文化部門重視,承諾劃在妝檯石邊建圍欄等進行保護

《百花冢》歌詞

曲名:百花家 歌手:東山少爺 專輯:唱好廣州

香草芬芳細柳汲煙雨,

吞聲話別再也難留住。

未嫁書生先去,妾襟沾眼淚,

從來自古美麗嘆留怨詩幾句。

西風吹熄了祭燭幾對,

卿卿漸漸淡淡成明月。

又見百花冢處,鮮花笑嬋娟,

從來情深有憾到頭銘碑一處。

恨寸寸,夢遠遠,艷壓百花終會倦,

喬陽二君也許他生輪迴續願。

情寸寸,魂遠遠,

未怕此生終棄亂

羊城夜深處汝人孤枕繾綣。

獨白:

吞生死別如何別,

絕命迷離賦恨詩。

題落妾襟和淚剪,

終天遺此與君隨。

香草芬芳細柳汲煙雨,

吞聲話別再也難留住。

未嫁書生先去,妾襟沾眼淚,

從來自古美麗嘆留怨詩幾句。

西風吹熄了祭燭幾對,

卿卿漸漸淡淡成明月。

又見百花冢處,鮮花笑嬋娟,

從來情深有憾到頭銘碑一處。

恨寸寸,夢遠遠,艷壓百花終會倦,

喬陽二君也許他生輪迴續願。

情寸寸,魂遠遠,

未怕此生終棄亂。

羊城夜深處汝人孤枕繾綣。

恨寸寸,夢遠遠,艷壓百花終會倦,

喬陽二君也許他生輪迴續願。

情寸寸,魂遠遠,

絕了此生終眷戀,

羊城夜深處汝人孤枕繾綣。

百花冢

百花冢的故事

張喬(1615-1633年),字喬精,原籍蘇州,出生於廣東。生於明萬曆四十三年,死於崇禎六年,年僅19歲。她天性巧慧,隨母淪落為“歌伎”,自命“二喬”。其小時便能記歌曲,善彈琴,工畫蘭竹,尤好詩詞。時值明末,嘗侍南園諸子聯吟酬唱,才色傾動廣州城;更兼心性高潔。張喬從小喜讀杜牧的名句“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬”,因自命二喬。顯然,她以二喬自比,除了內心的孤高之外,更表達了一個隨母從江南漂泊到嶺南的歌女願嫁有情郎的美好願望。在張喬心中,與其在深似海的侯門之中,金屋藏嬌被人看輕,不如嫁一個懂自己感情的貧寒讀書人,她盼望能和二喬一樣,借東風之便,與意中人終成眷屬。

某天,張喬上街,被一幫市井之徒包圍,幸得彭孟陽路過,仗義喝退眾人。彭孟陽雖為一介書生,富不及王侯,但詩才橫溢,為人情篤,亦名噪一時。張喬早對彭有好感。此事之後,兩人相愛日深。張喬有意與彭結百年之好,遂含情寫下《漫述》:

朱門粉隊古相輕,莫擬侯家說定情。

金屋藏嬌渾一夢,不如寒淡嫁書生。

在張留下的詩歌中,有不少表達了與彭之間的親密情感,其中以這樣一首詩最為感人:

買得蘭舟待所思,卻扳荷葉寫將離。

清流濺石去復去,紅頰啼煙知未知?

前路行蹤應借問,隔江潮信尚堪期。

君來尚覓留芳處,認取同衾解佩詩。

這首詩記錄了這樣一件生活中的小事,張喬與彭孟陽等一些詩友相約過瀧水遊玩,瀧水在今天的新會縣,朋友們都在河邊聚齊了,但彭久候不至,在張喬的心中,是多么希望能和彭同舟遊覽啊,但作為一個侍游的歌女,一個情竇初開的年輕女子,她卻無論如何也不敢大膽說出自己的想法,更何況朋友們已經催促開船了,她只好含淚登船上路,留下這樣一首詩,希望後面趕來的彭能夠跟蹤而來。

張喬為生活之故,不能常隨彭左右。在一次到外地神會演出的活動上,張喬夜宿於二王廟,夢見大王禮聘她為妻,醒來後,她以手拍床,且歌且哭,從此一病不起。之後,她便染病臥床不出。病中,她含淚寫下《離恨曲寄孟陽》:

伏枕春寒病轉加,遊魂唯得到天涯。

無端見面無端別,愧對庭前並蒂花。

後來病情轉劇,想到不能永隨彭孟陽,她含恨在病床上寫下了《東洲寄孟陽》:

吞聲死別如何別,絕命迷離賦恨詩。

題落妾襟和淚剪,終天遺此與君隨。(《百花冢》裡面既其中一段歌詞)

張喬因夢成疾,此時彭孟陽多方籌集數百金,將張喬贖出青樓,但張喬已經病入膏肓,眾人也無力回天。張喬去世後,彭孟陽揮淚寫下《惻惻吟》悼詩百首,其中兩首是:

紅粉真成薄倖灰,花前曾說恨王魁。

有誰負爾千金意,自絕朱顏哭不回。

喬倩輕伴金縷衣,杜秋斷送少年時。

如今終有青樓約,長恨無花空折枝。

與張喬同時代的女詩人徐婉卿曾經做一首《過張二喬故居》:

幽恨多關舊日歡,沿溪碧水暮生寒。

香銷芍藥何堪贈,肌薄芙蓉不耐看。

在徐婉卿看來,張喬的生命中始終縈繞著一種幽恨的情緒,張一定會自比為香銷芍藥、肌薄芙蓉,深感沉疴消損,青春不在,訣別將臨,她的幽怨情緒來自於對與文人雅士們歡聚的時光的回憶,舊日的歡樂更襯托出今日的悲涼,張喬作為歌女,生活的壓力更大,內心也更為敏感,妄自菲薄的情緒和不安全感可能使她的內心實際上並不快樂。作為同時代的女性,徐婉卿的判斷不無道理,張喬脆弱的內心,可能對時光的流逝最感傷懷,張死時年僅19歲,她把自己永遠停在人生最美的一刻。

一直以來,廣州的文人都在尋找張喬的墓,上世紀50年代,省文史館曾派人到白雲山尋找,但遍尋未見。“文革”時期此項工作就擱置了,到上世紀80年代,當時省文史館的館員葉廣良曾對郭紀勇說,龍洞國小離白雲山不遠,希望他能夠去找一找,於是郭老師利用放假的機會在沙河梅花園一帶尋找,最後在省軍區第四招待所內發現1座高約3米的大石,其上刻有“百花冢”3個隸書大字,根據廣東省博物館所藏拓本,三個字吻合,據此,張喬墓的位置得到確認。據郭介紹,按照《蓮香集》的記載,墓離石碑應該只有一二十步路遠,但墓已經沒有痕跡了。

因為墓碑在軍事區內,不便參觀,此後,郭曾多次向文物部門建議重建此碑,但文物部門認為,文物離開原來的位置就意義不大了,故一直沒有實行。後來省軍區第四招待所改建住宅區,碑石也就與樓房相伴長眠了。經過300多年的風雨洗禮,墓已毀,現存1座高約3米的花崗岩妝檯石,頂部正面刻有10厘米見方遒勁有力的隸書大字“百花冢”,左旁豎刻小字三行,只辨首行中有正楷“山張”二字。背面刻“隱心”兩字。

據張喬遺留的詩集《蓮香集》中的插圖可知,墓前原立有石碑,上刻“深麗人墓”四字,還有墓志銘等,可惜如今都找不到真跡了。

(百花冢現在軍事區內,外人難以涉足。也許這樣,張二喬的香魂始得安寧。)