說明書

【品名】百笑灸

【型號】BX-A002

【規格】灸筒:4cmx8cm 灸芯:1.5cm x1.5cm 包裝盒:30.5cmX21.5cmX5.8cm

【產品配置】灸芯32個,灸筒4個,醫用膠布32個,小鑷子1個,合格證,乾燥劑,使用手冊

【生產企業】重慶百笑醫療器械有限公司

【生產許可證】渝食藥監械生產許20100033

【批准文號】渝食藥監械(準)字2011第2270051號

【國內專利號】ZL 2009

【國際專利號】PCT/CN2011/079148

【有效期】五年

【作用和原理】

百笑灸是以經絡學說為原理,採用中藥配方,通過溫熱和藥理作用,激發經絡之氣,調整臟腑功能,起到調節機體陰陽平衡,防治疾病的作用。

在使用百笑灸進行灸療時,藥物燃燒產生的熱量,刺激相關穴位,使局部皮膚機理開放,藥物成分滲透達相應穴位內,起到溫通經絡、祛風散寒、活血化淤、消腫止痛、改善周圍組織血液循環等作用。

產品特點

灸藥結合,療效更佳

除傳統艾灸成分,本品還配有多種藥物成分,大大提高灸療效果。

調節靈活,運用廣泛

可通過升降旋轉筒體,調節高度及進氣孔調節火力和熱度,適用於不同人群不同部位的治療使用。

節省材料,綠色環保

本產品灸筒主體為紙質材料製成,環保無污染;與傳統艾灸相比,可節省艾灸材料六倍以上。

灸感持久,舒適少煙

與傳統艾灸相比,艾柱燃燒緩和充分,煙霧生成少,灸感溫和舒適熱久。

簡便安全、節時省力

百笑灸可直接固定於體表穴位處,避免了手持操作,不受體位限制。艾柱位於封閉的盒內燃燒,不漏明火,不掉灰滓,安全簡便。

適用範圍

百笑灸的適應症很廣泛,對多種疾病都有良好的治療功效,尤其適用於虛寒慢性疾病,也可用於日常保健,預防多種疾病。百笑灸適用的部分常見病症:

痛症:頸椎病、肩周炎、風濕關節炎、半月板損傷、腰肌勞損、椎間盤突出、強直性脊柱炎、三叉神經痛、胃痛、腹痛、頭痛等;

正在使用的百笑灸

正在使用的百笑灸內科病症:感冒、氣管炎、哮喘、消化不良、便秘、腹瀉、中風后遺症、失眠、胃下垂、心悸、

抑鬱等;

婦科病症:月經不調、痛經、盆腔炎、不孕症等;

男科病症:不育症、陽痿、早些、前列腺炎等;

兒科病症:消化不良、發育遲緩、腦癱、遺尿等;

美容養顏:祛斑養顏、烏髮美發,健康美容等;

養生保健:調節血脂、血壓、血糖,預防感冒,亞健康調理,補腎強體,預防老年痴呆等;

其他:過敏性鼻炎、蕁麻疹、慢性疲勞綜合徵等。

產品結構

百笑灸產品是由灸筒蓋、灸芯、醫用膠布、灸筒組成,灸筒蓋為調溫旋鈕。

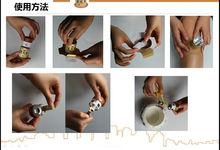

操作說明

使用時將百笑灸用醫用膠布貼上在欲灸的穴位上,然後拔開灸筒蓋,安裝好灸芯,點燃灸後扣合在灸筒上(如圖B)。左右旋轉筒身,通過調節進氣孔大小,使灸溫度適中,(一般溫度為42℃)。升降灸筒蓋也可調節灸溫度,以皮膚感到明顯的灼熱感為度。

每個灸芯可施灸30分鐘左右,待皮膚熱感消失,灸筒壁涼,灸芯中灸柱燃燒完畢。拔開灸筒蓋。取下灸芯,將灸芯按壓熄火或放入盛水容器中,以確保灰燼完全熄滅。

如果續灸,在灸筒蓋中重新安裝新的灸芯,重複上述操作。施灸結束後,請將灸筒內的艾

使用步奏

使用步奏灰倒入盛水容器中,以確保無火後再行處理。請勿將艾芯直接扔在垃圾桶內,以免引起火災。

使用禁忌

1、極度疲勞、情緒不安、大汗淋漓、酗酒者不宜施灸。

2、妊娠婦女腰骶部、下腹部、及合谷、三陰交等穴不宜施灸。

注意事項

1、 急症重症應去醫院就診,在醫生指導下使用。急性扭傷在24小時以內局部腫脹明顯者、外傷有皮膚破裂紅腫者不宜使用。

2、 對於局部知覺遲鈍或知覺消失的患者,注意勿灸過量,避免過分灼傷,引起不良後果。

3、 面部施灸時以溫熱為度,溫度不宜太高,以免燙傷起泡。

4、 發熱性疾病或其他疾病伴發熱症狀,如疼痛伴發熱、咽喉疼痛者,月經病經量過多伴有煩熱者,不宜施灸,或在醫生指導下施灸。

5、保健灸時,足三里穴最後施灸。

6、施灸後應避風寒,建議飲用約300毫升溫水,長時間施灸應避免烈酒、濃茶及咖啡等興奮性較強的飲品。

7、施灸後,待艾灸處皮膚溫度降至正常即可正常洗澡;若有灼傷,請先處理創面,洗澡時不要讓水浸濕創面。8、施灸過程中偶見頭暈眼花、噁心、顏面蒼白、心慌出汗、發冷、甚至暈倒等情況,屬暈灸現象。應立即停灸,讓病人平臥,飲溫開水,休息片刻多可緩解。多為初次施灸、空腹疲勞、恐懼、體弱、姿勢不當等原因所致。

【鄭重聲明】

1、注意火災

2、請認真閱讀說明書,小心使用,防止燙傷

3、在有毛髮處施灸,應先剃掉毛髮後施灸

盒內裝有灸筒、艾粒、說明書、乾燥劑、合格證、膠布(艾粒底部)。

同類產品比較

| 普通艾灸 | 百笑灸 | |

| 方便程度 | 不方便,受體位限制,手持操作,需要他人協助施灸;同時只能對一個穴位施灸,溫度控制不方便 | 方便,可同時灸療幾個穴位;避免了手持操作帶來的不便;不受時間、地點、體位的限制,穿著衣服也可以灸;可調節溫度,攜帶方便 |

| 安全程度 | 操作不慎易燙傷,有明火,易造成火災隱患 | 安全方便,不漏明火,不掉灰滓,不易燙傷 |

| 溫度高低 | 較低,熱量和藥物成分容易散發,不易控制 | 較高,灸芯在灸筒內燃燒,熱量集中,溫度容易控制 |

| 對環境和他人的影響 | 較大,煙霧繚繞,刺鼻 | 較小,煙霧封閉在灸筒內,煙霧不會擴散。 |

| 作用效果 | 一般,普通艾灸成分為艾絨,僅是通過熱量起到活血化瘀功效 | 很好,含中藥保密成分,熱能和藥物雙重功效,治療深層病灶,效果更佳 |

名稱及位置

阿是穴:又稱天應穴,是指在保健和治療時,選取患者身體上的某些壓痛點或疼痛局部作為施術部位,這些部位即可稱為阿是穴。

頭面頂部穴位名稱及位置

1、 百會:在頭部,在頭頂正中線與兩耳尖聯線的交點處,當前髮際正中直上5寸。

2、 頰車:在面頰部,下頜角前上方約1橫指(中指),當咀嚼時咬肌隆起,按之凹陷處。

3、 下關:閉口,由耳屏向前遁摸有一高骨,其下有一凹陷(張口時則該凹陷閉合突起),此凹陷即是下關穴。

4、 印堂:在前額部,當兩眉頭間連線與前正中線之交點處。

5、 顴髎(Quanliao ):在面部,當目外眥直下,顴骨下緣凹陷處。

6、 風池:風池位於後頸部,後頭骨下,兩條大筋外緣陷窩中,相當於耳垂齊平。

7、 天柱:在後頭骨正下方凹處,也就是頸脖子處有一塊突起的肌肉(斜方肌),此肌肉外側凹處,後髮際正中旁開約2厘米左右即是此穴。

腰背部穴位名稱及位置

1、 頸百勞:在項部,當大椎穴直上2寸,後正中線上旁開1寸。

2、 大椎:在後正中線上,低頭時,用右手摸到脖子後方最突出的一塊頭,就是第7頸椎,該處下方的空隙處就是大椎穴。

3、 至陽:當後正中線上,第7胸椎棘突下凹陷中。即:讓人低頭,頸後隆起的骨突即為第七頸椎,由此往下數到第七個骨突即第七胸椎,其下方凹陷處就是至陽穴。

4、 風門:第2胸椎棘突下(第2胸椎即為從大椎穴向下數第2個椎體,其餘胸椎以此類推),旁開1.5寸(背部後正中線到肩胛骨內側緣水平連線為3寸,此線中點即為胸椎旁開1.5寸)。

5、 肺俞:在背部,當第3胸椎棘突下,旁開1.5寸。即先低頭找到脖子後面正中有一個骨性的突起,這是第七頸椎的棘突,往下數三個這樣的突起,這是第三胸椎棘突,再往兩邊1.5寸處就是。

6、 身柱:在背部,當後正中線上,第3胸椎(從大椎穴下數第三個骨頭)棘突下凹陷中。

7、 心俞:第5胸椎棘突下,旁開1.5寸。

8、 肝俞:第9胸椎棘突下,旁開1.5寸。

9、 脾俞:第11胸椎棘突下,旁開1.5寸。

10、 胃俞:第12胸椎棘突下,旁開1.5寸。

11、 命門:在腰部,當後正中線上,第2腰椎棘突下凹陷中.

12、 腎俞:在腰部,當第2腰椎棘突下,旁開1.5寸。約與肚臍在同一水平處,與命門穴相平。

13、 大腸俞:在腰部,當第4腰椎棘突下,旁開1.5寸。

14、 次髎:在骶部,當髂後上棘內下方,適對第2骶後孔處。

15、 腰眼:位於腰部,位於第四腰椎棘突下,旁開約3.5寸凹陷中。

16、 夾脊穴:在背腰部,當第一胸椎至第五腰椎棘突下兩側,後正中線旁開0.5寸,一側17個穴位。

胸腹部穴位名稱及位置

1. 膻中:在胸部,前中線上,平第4肋間隙,兩乳頭連線的中點。

2. 期門:在胸部,當乳頭直下,第6肋間隙,距前正中線4寸。

3. 神闕:臍中央(如圖9)。

4. 天樞:在腹中部,平臍中,距臍中2寸。

5. 中脘:在上腹部,前正中線上,當臍中上4寸。

6. 氣海:在下腹部,前正中線上,當臍中下1.5寸。

7. 關元:在下腹部,前正中線上,當臍中下3寸。

8. 中極:在下腹部,前正中線上,當臍中下4寸。

9. 子宮:當臍中下4寸,中極旁開3寸。

上肢部穴位名稱及位置

1. 合谷:在手背,第1、2掌間,將拇指和食指張成45度時,位於骨頭延長角的交點處。

2. 肩髃:上臂外展90度,當肩峰前緣的凹陷處。

3. 曲池:在肘橫紋外側端,屈肘成直角,當肘彎橫紋盡頭處。

4. 手三里:在前臂背面橈側,當陽溪與曲池連線上,肘橫紋下2寸處。

5. 外關:在前臂背側,手腕橫皺紋向上三指寬處,尺骨與橈骨之間。

6. 內關:手和手腕之間有一個界限,叫做腕橫紋,將併攏的手指頭的無名指放在腕橫紋上,這時食指和手腕交叉點的中點,就是內關穴。

7. 陽池:在腕背橫紋中,當指總伸肌腱的尺側緣凹陷處。

8. 陽溪:屈肘,掌心向胸,陽溪穴在腕關節橈側,拇指向上翹時,當拇段伸肌腱之間的凹陷中。

下肢部穴位名稱及位置

1. 膝眼:在髕骨尖兩側凹陷中,屈膝,在髕韌帶兩側凹陷處,在內側的稱內膝眼,在外側的稱外膝眼。

2. 陽陵泉:在小腿外側,當腓骨小頭前下方凹陷處。

3. 豐隆:小腿前外側,外踝尖上8寸,脛骨前緣外二橫指(中指)處。內與條口相平,當外膝眼(犢鼻)與外踝尖連線的中點。

4. 足三里:在小腿前外側,當犢鼻下3寸,距脛骨前緣一橫指(中指)。

5. 風市:在大腿外側部的中線上,自然直立垂手時中指尖處。

6. 委中:膕橫紋中央。

7. 承山:在小腿後面正中,當委中穴與崑崙穴之間,當伸直小腿或足跟上提時腓腸肌肌腹下出現尖角處。

8. 懸鐘:在小腿外側,當外踝尖上3寸,腓骨前緣。

9. 三陰交:在小腿內側,當足內踝尖上3寸,脛骨內側緣後方。

10. 太溪:在足內側,內踝後方,當內踝尖與跟腱之間的凹陷處。

11. 復溜:在小腿內側,太溪直上2寸,跟腱的前方。

12. 環跳:在股外側部,側臥屈股,當股骨大轉子最凸點與骶管裂孔連線的外三分之一與中三分之一交點處。

13. 太沖:在足背側,當第1跖骨間隙的後方凹陷處。

14. 解溪:在足背與小腿交界處的橫紋中央凹陷處,當拇長伸肌踺與趾長伸肌腱之間。

15. 丘墟:在外踝的前下方,當趾長伸肌腱的外側凹陷處。

16. 崑崙:外踝高點與跟腱之間凹陷中。

17. 申脈:外踝下緣凹陷中。

18. 照海:內踝下緣凹陷中。

19. 公孫:第一跖骨基底部的前下緣,赤白肉際處

20. 湧泉:在足底部,卷足時足前部凹陷處,約當第2、3趾趾指縫紋頭端與足跟連線的前1/3與後2/3交點上。