簡介

中國禪宗六祖慧能三世徒百丈懷海(六祖慧能 -- 南嶽懷讓 -- 馬祖道一 -- 百丈懷海)制定的叢林清規(世稱古清規)。

禪宗形成初期,禪林尚無制度、儀式,故該清規設有法堂、僧堂、方丈等制度,又規定眾僧分別擔任東序、寮元、堂主、化主等各種職務,為八、九世紀間中國禪宗脫離律寺,維持獨 自教團生活之必要規範。

《百丈清規》分上、下兩卷,計有九章。卷上有祝厘章第一、報恩章第二、報本章第三、尊祖章第四、住持章第五。卷下有兩序章第六、大眾章第七、節臘章第八、法器章第九。

其中,祝厘章記載聖節、景命四齋日祝讚、旦望藏殿祝讚、每日祝讚、千秋節、善月等對帝王聖壽萬歲之祈願,此系國家權力統制下之宗教教團儀禮。尊祖章敘述祖師忌辰之典禮。大眾章收錄坐禪儀方法、禪院修業生活規範與百丈清規制定之沿革。

《百丈清規》的最可貴處在於寺院經濟方面的規定:僧眾應飲食隨宜,務於勤儉,全體僧人均須參加勞動,“上下均力”,“一日不作,一日不食”。(當時,在佛教發源地印度,和尚仍多以乞食為生。)

《百丈清規》是中國禪宗的一面旗幟,也是中國禪歷久不衰的一個保障。

叢林以無事為興盛。修行以念佛為穩當。

精進以持戒為第一。疾病以減食為湯藥。

煩惱以忍辱為菩提。是非以不辯為解脫。

留眾以老成為真情。執事以盡心為有功。

語言以減少為直截。長幼以慈和為進德。

學問以勤習為入門。因果以明白為無過。

老死以無常為警策。佛事以精嚴為切實。

待客以至誠為供養。山門以耆舊為莊嚴。

凡事以預立為不勞。處眾以謙恭為有理。

遇險以不亂為定力。濟物以慈悲為根本。

歷史

清規是中國禪宗寺院(叢林)組織的規程和寺眾(清眾)日常行事的章則,也可說是中世以來禪林創行的僧制。本來中國佛教從東晉道安首創僧尼規範三例以後,即隨時有在戒律之外別立禁約之舉,如支遁立眾僧集儀度,慧遠立法社節度,乃至梁武帝造光宅寺於金陵,命法云為寺主,創立僧制,用為後范,皆是其例(見《大宋僧史略》卷中《道俗立制》條)。到了中唐,禪宗盛行,百丈懷海禪師痛感禪僧住在律寺內,雖另處別院,但於說法住持,都不能合法。於是他於元和九年(814),別立禪居之制:尊“長老”為化主,處之“方丈”;不建佛殿,只樹“法堂”,學眾盡居“僧堂”,依受戒年次安排;設“長連床”,供坐禪偃息;合院大眾“朝參”“夕聚”,長老上堂,徒眾側立,賓主問答,激揚宗要;“齋粥”隨宜,二時均遍;又行“普請”法,上下均力;事務分置十“寮”,置首領主管等等(見《景德傳燈錄》卷六末附《禪門規式》)。這些就成了叢林新例,與律法不同(見《僧史略》卷上《傳禪規法》條)。世人即稱為《百丈清規》。

《百丈清規》流行到北宋,歷時既久,沿革自多,未免混亂,故崇寧以後,歷有增訂。現可考見的,在崇寧二年(1103)有真定宗賾蒐集諸方行法,重編為《禪苑清規》十卷,亦稱《崇寧清規》,百丈之作乃被稱為“古規”。後至南宋鹹淳十年(1274),又有金華惟勉悉假諸本,參異存同,編成《叢林校定清規總要》二卷,又稱《鹹淳清規》。再後到元代至大四年(1311),東林戈鹹又參考諸方規則,改定門類編次,並詳敘職事位次高下等,成《禪林備用清規》十卷,又稱《至大清規》。這些雖是比較通行之本,但不能使諸方統一而毫無增損。因此,元順帝元統三年(1335),更由朝廷命江西百丈山住持德輝重輯定本,並由金陵大龍翔集慶寺住持大泝等校正。德輝乃取《崇寧》、《鹹淳》、《至大》三本薈萃參同,重新詮次,又刪繁補缺,折衷得失,分成九章,厘為二卷。此本即名《敕修百丈清規》,頒行全國,共同遵守。雖其名仍為《百丈清規》,而內容精神已去古益遠,面目全非。從明迄今,數百年間,都通行此本,只分卷略有出入而已(明藏本改刻為八卷)。

通行本《百丈清規》的九章中,前四章主要規定關於祝聖、國忌(帝王、王后忌日)、祈禱、佛誕節、涅盤節、達摩忌、百丈忌以及各寺歷代諸祖忌等儀式。這些都是律所未定,古規沒有的(古規是以僧徒受戒或住持入院開始的)。從此以下,才算是叢林本身的規章制度。第五章“住持”,是關於住持上堂、晚參、普請、入院、退院、遷化、荼毗、議舉住持等一系列的規定。第六章“兩序”,是關於叢林東西兩序的頭首、知事。西序:首座、知藏、知客、書記、衣缽、侍者、湯藥等。東序:都監、維那、副寺、典座等。列職:寮元、化主、園主、水頭等各職事的規定。第七章“大眾”,是關於沙彌得度、登壇受戒、道具形式、遊方參請、坐禪、普請及料理亡僧後事等的規定。第八章“節臘”,是關於大眾入寮、建楞嚴會、四節念誦茶湯、結制禮儀、朔望巡堂、月份須知等的規定。第九章“法器”,是關於鍾、板、魚、磐、椎、鼓等號令法器的說明及其打法的規定。這九章的規定極詳,但關於僧眾的一般行事,現代叢林仍另訂有《共住規約》,為全寺所共同遵守;又丈室、庫房、客堂、禪堂等各處,也另有規約,明定辦事的細則。

清規實行情況

現在叢林中實行清規的主要情況,約略如次:

結夏與結冬

叢林每年以結夏(即結夏安居,亦稱結制)、解夏(亦稱解制)、冬至、年朝為四大節,極其重視。結夏、解夏,系遵印度原制;冬至、年朝,則依中土風俗。結夏七日原為四月(前安居)或五月(後安居)的十五日,解夏則在七月或八月的十五日,但從元代以來,各提前一日講習禮儀,以便期內得專心修道。另外,在每年從十月十五日到次年正月十五日的九旬期間,叢林中也結制安居,稱為結冬。這是仿照結夏制度集合江湖衲僧來專修禪法的,故名為“江湖會”。清代以來,叢林曾有隻結冬而不結夏的反常現象,後經糾正,仍以結冬坐禪、結夏講經學律等為慣例(見《清規證義記》卷八)。近代著名叢林如寧波天童寺等,都實行這樣“冬參夏講”的制度。

安單

叢林的成員通稱清眾。凡曾受具足戒的比丘,衣缽戒牒俱全的遊方到寺,都可掛搭(亦稱掛單),暫住於旦過寮(又稱雲水堂)。如掛搭已久,知其行履可以共住的,即送入禪堂,名為安單,從此成為清眾,隨同結夏。一般叢林都從四月一日起,照規入夏,禁止遊方,鎖旦過寮。至八月一日,始開寮重新接眾。又叢林安單亦分春冬兩期,春期自正月十六日起至七月十五日止,冬期自七月十六日起,至次年正月十五日止。在正月、七月期頭進禪堂者,名為大進堂。

大請職

此即一寺的人事安排,為叢林冬期的重要行事,一般於每年八月十六日舉行。事先半月,由客堂開具新進堂禪眾和舊住的名單,送住持查閱。至八月十四日,住持召集客堂、禪堂、庫房諸頭首共議請職。十六日大眾齊集大殿月台,知客點名,依次進殿,宣布職事名單並講清規,新請職事即到法堂謁住持,又到禪堂行十方禮,再依職送位。

貼單

此為一寺職事及常住人員名單的公布,例於每年十月十五日舉行。事先客堂與維那將合寺人員戒臘久近開具清單,送與住持、寫成單票(每條四字,職序在上,法名在下)。十四日,客堂掛“貼單”牌,到十五日,住持入堂說法,為首座貼單,其餘由維那貼,以職事大小,戒臘先後為序,再各按名位順次送單。凡單上有名的,都是一寺常住的成員。

打七

此是結冬中的重要行事。叢林坐禪通例從九月十五日起加香,即延長坐禪時間。又從十月十五日至次年正月七日舉行禪七,每七天為一期,謂之打七。此為禪眾剋期取悟的禪會,或打七七,或打十七,不定。每一禪七的起解,稱為起七和解七,各有規定儀式。

普請

即普遍邀約大眾勞作的制度,亦稱出坡。此制在唐代即已行於各地,如開成四年(839)九月二十八日,日僧圓仁入唐巡禮至山東赤山院,記載目睹的情形說:當院始收蔓菁蘿蔔,院中上座等盡出揀葉;如庫頭無柴時,院中僧等不論多少,盡出擔柴去(見《入唐求法巡禮行記》卷二)。不過此種制度原來由於倡導農禪,凡耕作摘茶等作務都以普請為之。後世普請只限於輕微勞動,如四月佛誕摘花、六月曬藏、曬薦、平時園中摘菜、溪邊搬柴以及節前寺舍掃除等,皆偶一為之而已。直到今天,始見恢復原來的精神,已有叢林以勞動為佛事之一的新制。

歲計

是叢林歲末的會計報告。在現存的唐代文獻中還有此種記載。如開成三年(838)十二月二十九日,日僧圓仁至揚州開元寺,記云:眾僧參集食堂,禮佛上床坐,有庫司典座僧於眾前,讀申歲內種種用途賬,令眾聞知(見《入唐求法巡禮行記》卷一)。歲計原行於歲末,由住持審查各種簿冊,但現在叢林的會計報告,多每月舉行一次,由住持召集禪堂班首、維那、客堂知客、僧值、庫房都監、監寺等,於丈室行之,稱為算賬(見《高旻寺丈室規約》)。

肅眾

即僧眾違犯清規的處分。古規,清眾中生事違規者由維那檢舉,抽下掛搭衣物,擯令出院,以安清眾。或有所犯,即以拄杖杖之,集眾燒衣缽道具,遣逐從偏門出,以示恥辱(見《景德傳燈錄》卷六末附《禪門規式》)。後世遵此,對於三業不善不可共住的禪僧也以香板相責,並遷單擯出。在《清規》中還明定肅眾辦法,除刑名重罪例屬官廳處置外,若僧中自相干犯,都以清規律之,隨事懲戒,重則集眾捶擯,輕則罰錢、罰香、罰油,而榜示之。又擯出犯規者,還要將擯條實貼山門,鳴大鼓三通,以杖攻出(見《清規證義記》卷五)。

榜狀牌示

叢林行事通知的方法,通常有知單、貼榜、書狀和牌示等。如住持宴請首座或遠來尊宿等茶湯,皆開列名單,由侍者報知,謂之知單。方丈、庫司招待大眾茶湯的請柬則用榜,首座請柬用狀。方丈請首座,榜貼於僧堂前東邊牌上,庫司請首座,榜貼於西邊牌上。首座請下頭首茶,狀貼於僧堂前下間板上。叢林從來最重茶禮,有謝茶不謝食之說。又叢林行政性的通知,用掛牌方式傳達,名為牌示。用掛牌地點隨各種行事而不同。如結夏、誦戒、請職、貼單、普佛等牌示,皆掛齋堂前;上堂、秉拂、祈請、禱雨,掛大殿前;起七、解七,掛禪堂前;升座、免禮等,掛內韋馱殿前(見《高旻寺規約》)。

十、鐘鼓法器

此為叢林號令所寄,鳴扣各有常度。凡禪堂坐參、佛殿誦念、食堂齋粥、升堂集眾、普請巡寮、入浴送亡等一切行事,都依鐘鼓等號令進行。如集眾上殿則僧堂鳴鐘,長老升堂則法堂擊鼓,報眾同赴。普請則開梆、催板,新住持入院則鐘鼓齊鳴。凡止靜、開靜、念誦、齋粥等行事,從朝到暮,鐘鼓交參,遂形成叢林一定的禮法。

點滴認識寂根

百丈清規

百丈清規一提到“清規”二字,則有不少教外人士會誤解為電視、影片裡所演的“古佛青燈下”那種無情、苛刻、殘酷的清規戒律,教內也有一些人不敢提及清規戒律,他們總覺得出家人的生活本來就是非常孤寂、單調,再加上這種嚴緊、約束、呆板的制度,給人們帶來死氣沉沉,沒有一絲生機蓬勃的生命激情,那么《百丈清規》到底是否為這樣的一部書籍呢?

無論古今中外,雖然有時代、國域、文化的差異,還是社會團體,或宗教集團的差異,但其中具有相同的哲理──“國有國法,家有家規”及“無規矩不能成方圓”。這一哲理是超越時空的,同樣,佛教作為世界宗教團體,僧人為“人天師表”,那么亦應有其自身嚴緊的管理制度,這種管理方法表現於“六和”精神。換而言之,也就是對“戒律”的看重,一個團體興衰,就看法制實行的如何?人們對法律的重視如何?故國家對法律的強調,每個公民必須懂法、守法,否則成為法盲,什麼時候自己犯法了還一無所知,然而,佛陀制戒也是如此,佛弟子受戒之後要學戒,如經中說:“出家五夏以前專精戒律,五夏以後方可學經教。”又如《四分律比丘尼戒本》云:“若比丘尼受具足戒後,不學戒者,犯不學無知罪。”可見佛教對法制的重視。

然《百丈清規》原是一部禪宗寺院的管理制度,現今佛教叢林所實行的制度,則是依佛戒和《百丈清規》及當地情況而制定的制度,“清規”的起源可追溯到佛陀時代,但那時沒有名文規定。後來佛教傳入中國,在中國的領土上生根發芽,形成具有中國特色的佛教,中國佛教清規的制定,可以追溯到東晉時代的道安大師,他是根據當時佛教內部出現的一些問題(如:人對戒律的鬆弛等),及國家的政策而制定了《僧尼規範》和《法門清規》,但禪宗寺院完成建立清規,則是以百丈懷海禪師開始,並且對後來佛教叢林產生重大的影響。

百丈懷海禪師,處於唐朝中葉(唐玄宗至唐憲宗之間),當時的僧人大多無固定的住處,也就是所謂的“雲水僧”,他們一般依律寺而居。這樣,在說法行道方面有諸多的矛盾衝突,況且當時禪僧日益增多,龍蛇混雜,又無獨立的禪院,以此給寺院管理帶來諸多的不便和困難。其次,佛教在唐朝中葉以後,由於封建政權對佛教採取了相當多的限制措施。幾經風霜,損失慘重,寺院的土地和勞動力來源發生困難,僧侶面對著如何適應社會變動而生存下去的嚴峻問題。

又當時佛教很多宗派,如法相宗、天台宗等,由於貴族色彩濃厚,生活自理能力差,依附士大夫的布施,然而理論又複雜,所以不能適應社會形式的變化,因此一落千丈深淵,漸漸式微。禪宗因為主張直指人心,見性成佛的理論較為適合民眾,又不依靠豪華奢侈的殿堂、經像、法物,加上禪宗諸大師從不排斥生產勞動,甚至許多開山祖師都親自參加勞動,故禪門中有“一日不作,一日不食”的佳言流傳至今。因此,禪宗比其他宗較能適應新的環境,所以其他宗衰落而獨禪宗獲得發展的機會。但是,存在著新的問題,即是禪宗的實際生活、生產狀況與舊的戒律發生衝突,遵從戒律,是不允許出家僧侶從事生產農作物的,若違反則視為犯戒。

另一個問題:禪宗在唐發展以後,由於僧眾日增,集體生活如何約束?生產勞動如何組織?勞動成果怎樣分配?都是現實要解決的問題。因此,舊的戒律與禪宗就產生矛盾衝突,障礙禪宗的發展,就在這樣的背景下,懷海禪師清楚認識到禪宗面臨的這種形勢,決心實行改革,為禪宗發展掃除障緣,百丈禪師認為《瑜伽菩薩戒》和《瓔珞菩薩戒本》雖屬大乘,卻是佛陀根據印度情況而制定的戒律,不便生搬硬套。他根據風情、地理、人士風俗等,博採大小乘戒律中適合中國國情的合理部份,制定出一部新的管理制度,因此衍生了《百丈清規》。 縱觀歷史,可知當時懷海禪師創宗立制的不易,從而更使我們認識到唐朝佛教雖盛行於世,但內部仍然存在一些問題沒有解決,這是不可否認的,當今我國佛教以形式上,雖不如唐朝時代,但也普及於民眾心靈。然而內部依然存在著諸多的新問題需要迅速解決。例如:寺院的法制沒有一個統一性的管理方法;出家僧侶的修養素質問題等等。

是的,回顧佛教的盛衰,在我國國土上起起落落,曾經也從荊棘叢生中走過,留下傷痕累累。但它堅強的接受一次又一次的衝擊,最終默默的在東土領域裡生了根。作為我們這一代新人,有責任維護與發展佛教。然而,我們是否維護正義,摧毀教內的不良作風,我們是否注意到腳下走過的每段路程,對佛教命運有影響。每當憶起百丈懷海禪師,心中充滿著愧疚、不安。作為世紀之交的青年僧人,我由衷地盼望:對當今佛教內部的一些問題要深思!深思!

農禪復興

少林禪院

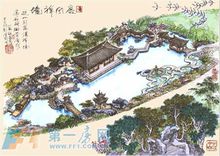

少林禪院百丈清規,是禪宗叢林文化的縮影,如今一些寺院都把做經懺、焰口、水陸法會等佛事作為寺院主要經濟收入來源,按照百丈清規把“農禪”做為寺院經濟收入的寺院很少,已經很少。如今在廣東清遠市御金街少林禪院還可以看到“農禪”的情況。

發祥地——百丈寺

百丈清規

百丈清規百丈寺是中國佛教禪宗“禪林清規”的發祥地,又稱“天下清規”,中國佛教禪宗古寺廟之一,該寺迄今已有1200年歷史,背山面田,占地1000多平方米,原有七進殿堂,掩映在蒼山翠竹之中,在中外佛教界享有盛名。據說,原先這裡香火不斷,四方僧人前來朝聖者絡繹不絕。唐宣宗登基時,御賜“大智壽聖禪寺”的匾額。到南唐,曾遷寺於原寺址的西北面,不久被毀。宋代元豐年間,又在原址建起寺院,張元盡曾為它寫過文章。明清兩代,這裡達到了鼎盛時期。北門大殿,規模宏偉,有“凌雲亭”、“師表閣”、“大雄寶殿”等主體建築物。後來幾經興廢,寺院幾乎傾塌殆盡,現大雄寶殿與僧寮二棟尚存。大雄寶殿是同治六年(公元1868年)修建留下的,長10米,寬12米,高4米,是寺院中的正殿。大雄寶殿古樸、端莊,從現存的大雄寶殿可以看出當年百丈寺的規制。

唐、宋、元、明、清都曾有許多高僧在此住持弘法。臨濟宗鼻祖黃檗禪師,溈仰宗鼻祖靈佑禪師也曾追隨懷海大師在百丈寺參禪學佛。唐朝惟政,宋代有道恆、道震、智映、淨司;元代有大昕、德輝等;明代有明雪禪師;清代有雲堂、德清、石蘭等高僧都曾在此住持弘法。明代詩人毛蘊德曾有一首詩這樣讚譽百丈山“雄風高百丈,香火鎮千秋,名譽魁多士,清規遍九州”。可見百丈清規對全面佛壇影響多大,也奠定了百丈寺禪宗祖庭的地位,百丈寺歷經南唐、宋、明、清朝多次損毀變遷重建。

唐大曆間(766-778),縣裡一鄉紳,甘貞創建的,初名為“鄉導庵”。當時唐朝極度盛行佛教,倡導因果輪迴。佛教為當時“國教”。後延請大智禪師懷海在此住持修行,遂改名為“百丈寺”。佛教禪宗自達摩首創以來,出現了有戒不守、有律不循,曾出現過爭當法嗣,爭奪袈裟等醜聞。從前的清規戒律已起不到制約規範的作用。懷海到達百丈寺後,對此現象深感不安,他多年勤研佛經,探究禪理,終於在百丈寺為禪宗另立一種規式,他采尋大小戒律,綜合儒家禮儀,撰寫了“詔天下僧悉依此而行”的《禪門規式》又稱“百丈清規”。從此百丈寺聲名大振,香火極盛,在中外佛教界極負盛名,有“三寺五廟四十八庵”之說。 清鹹豐十一年(1861年),太平天國李秀成,率領大軍路過奉新,再次焚毀百丈寺,只留有一座大雄寶殿、僧療至今。

關於百丈寺還有一段關於唐朝一個皇帝唐宣宗的傳說,當時,宮中宦官專權,宣宗李忱尚未即位,李忱遭其侄武宗之猜忌,環境險惡,遂決定出外避避災禍。有一天,他遇見一名高僧,談及此事,高僧留下“退至百丈”四個字便走了。於是李忱翻閱地圖,發現奉新有座百丈山、便歷盡辛勞,不辭萬水千山,來到百丈山,一來到此處,見高山聳立,峰巒疊翠,山花吐艷、景色迷人。便寫下一首詩“仙花三月不間色,靈境無時六月寒,更有上方人來到,晨鐘暮鼓碧雲端”。於是留下來參禪修行,後來他回到朝廷當了皇帝。野狐岩的故事:野狐岩石位於百丈寺後山,相傳有一老者在回答:“大修行者還落因果嗎”?老者錯答為:“不落因果”。因此五百多年來,一直墮於野狐身中不能解脫。一次懷海大師開堂講法時,他化為人形前來聽法,經懷海大師點化,才明白不落因果為不昧因果,他才得以脫掉野狐之身重變為人身,野狐岩就是他脫身之所。

百丈懷海禪師

百丈清規

百丈清規百丈懷海禪師俗姓王,福州長樂縣人,原籍太原,遠祖因西晉懷帝永嘉戰亂,移居到福州,是馬祖道一的法嗣,是唐代著名的佛教改革家。懷海生於唐開元八年(720年),元和九年(814年)示寂,享年95歲。穆宗長慶元年(821年),敕謚大智禪師,塔曰大寶勝輪。

大師早年在廣東潮陽西山依慧照禪師落髮,又到衡山依法朗受具足戒,後又往廬江(安徽廬江縣)浮槎寺閱藏。因聽說馬祖道一在南康(江西贛縣)弘法,於是就前往參學,是道一門下首座,侍奉道一有六年,得到印可。和百丈同時參學的還有智藏、普願,他們各有所長,成為馬祖門下鼎足而立的三大士。不久有檀越請懷海禪師住洪州新吳(今江西奉新縣)大雄山,另創禪林。此地水清山靈,山岩兀立千尺許,號百丈岩。《景德傳燈錄·懷海禪師章》曰:“檀信請(懷海)於洪州新吳界住大雄山,以居住嚴巒峻極,故號之百丈。”不久四方禪客雲集,以溈山靈佑 、黃檗希運為上首,由是百丈叢林門風大盛。懷海禪師於唐憲宗元和九年(814)入滅,世壽六十六。穆宗長慶元年(821)敕謚大智禪師。

百丈懷海幼年出家,初依潮陽西山慧照和尚,後依衡山法朗和尚受具足戒。往廬江(今安徽廬江縣)浮槎寺閱讀藏經多年,具備了深厚的經、律、論佛學知識。時值馬祖道一在江西南康弘法,天下向風,他也前往參學,與智藏、普願同稱入室,各有擅長,成為鼎足而立的馬祖門下三大士。

懷海的禪學思想深得祖師慧能和馬祖道一的真傳,十分強調佛法就在各人心中,不假旁求;學佛就是要消除自心所受妄想的系縛,明心見性,也就是證得佛法。有一天,他一上法堂便說:“靈光獨耀,迥脫根塵。體露真常,不拘文字。心性無染,本自圓成。但離妄緣,即如如佛。”有人問:“如何是大乘頓悟法要?”答道:“汝等先歇諸緣,休息萬事。善與不善,世出世間,一切諸法,莫記憶,莫緣念,放捨身心,令其自在。心如木石,無所辨別。心無所行,心地若空,慧日自現,如雲開日出相似。”這樣的意思,他在與徒眾言談中曾反覆說明。 從人的不受善惡、是非、慾念污染的本心就是佛性的思想出發,他認為讀經看教的關鍵在於會心,若無會心,只是死記硬背,那么縱使把十二《韋陁典》讀得滾瓜爛熟,也不算修行,反而成為謗佛。懷海教誨徒眾的方法,即所謂作略,也與其師馬祖相似,常常運用打、笑、大喝、舉拂等形式,隨機啟發學徒開悟。他還特別喜歡在說法下堂時,大眾已經出去,卻呼喚大眾,等大眾回過頭來,卻問道:“是什麼?”他借這種方法提醒學人反省,人稱“百丈下堂句”。

懷海對禪宗發展的最重大貢獻,是大膽進行了教規改革。當時,禪宗的發展遇到兩大重要問題。第一是禪僧日益增多,卻無獨立的禪院,仍然與律寺雜居,於說法行道諸多不便。第二是唐中葉後封建政權對佛教的特權採取了許多限制措施,特別是兩稅法實行後取消了對寺院和僧尼個人田產免稅的規定,加以伴隨著士族的衰落,勞動生產者人身依附關係的削弱,寺院的土地和勞力來源都發生了困難,僧侶社會面臨著如何適應社會歷史變動生存下去的嚴峻形勢。有許多佛教宗派,如法相宗、天台宗等,由於貴族色彩太濃,啟己解決生活來源的能力太差,都不能適應形勢的變化而迅速沒落下去。

禪宗因為主張直指人心,見性成佛,不太依靠豪華奢侈的堂殿、經像、法物,加上自慧能以來,諸大師都不排斥生產勞動,甚至許多開山祖師都親自參加了生產勞動,所以比其他各宗派較能適應新形勢,故爾在諸宗衰歇時禪宗反而獲得了大發展的機會。但禪宗僧徒的實際生活、生產狀況與舊的教規、戒律發生了尖銳的衝突。舊教規和戒律極端輕視和排斥生產勞動,認為掘地、斬草、種樹等活動都是“不淨業”,僧徒若從事此類活動是違犯佛律的。這樣,舊教規舊戒律就成為禪宗發展的重大障礙。

懷海對禪宗面臨的形勢具有清醒而深刻的認識。他決心實行教規改革,為禪宗的發展掃清障礙。他提出:“我們修行的是大乘法,豈能受屬於小乘系統的戒律、教規所束縛?”有人建議說:“《瑜伽論》、《瓔珞經》是大乘戒律,我們何不奉行這兩部經典的規定?”懷海對於這種完全照搬印度教條的意見也不贊同,他說:“我們應該博採大小乘戒律規制的合理部分,根據需要,自己制定一套盡善盡美的新制度!”懷海這么說了,也這么做了,他根據實際情況制訂出一系列切實可行的新規制。首先是創意別立禪居,即創立獨立的禪院、禪寺,不與律寺混雜。禪院(寺)中不立佛殿,唯樹法堂,表示佛法不依賴言象,只靠師傅的啟發和僧人自身的體認。這是將慧能“不立文字,教外別傳”的主張制度化了。又調整叢林中師徒、同學間的關係,打破舊寺院中尊卑、貴賤分明的等級結構,令僧徒不論高下,盡入僧堂。堂中設長連床,施橫架掛搭道具。僧徒睡覺的姿勢規定為斜枕床唇,稱為帶刀睡,旨在保證僧徒的身心健康。又規定悟道最深、德高望重的禪僧為化主,稱為長老;獨住一室,稱為方丈。長老說法,僧徒在法堂分列東、西兩行立聽,賓主問答,激揚宗要。僧徒排列的次序,唯由出家時間即僧齡而定,不問出家前的貧富貴賤。上述內容,屬於生活和修行參學方面。

在生產方面,懷海倡導普請法,即自長老以下不分長幼普遍參加生產勞動,提出“一日不作,一日不食”的口號,並身體力行,“凡作務執勞,必先於眾”。負責管理生產的僧人見懷海年邁帶頭參加勞動,於心不忍,暗暗把懷海的生產工具收藏起來。懷海到處找不到工具,就不吃飯,以貫徹“一日不作,一日不食”的原則。普請法的提出以及懷海模範實行這一制度,徹底否定了舊戒規輕視勞動、反對僧人勞動的內容,使僧徒勞動變成必要和光榮的事,從而開闢了一條農禪結合的道路,使禪宗迎來了更大的發展,也使我國各地禪僧分布的丘陵地和淺山區得到了很好的開發。

此外還有關於禪院事務的其他種種規定,懷海將它們編為一書,稱為《百丈清規》,或稱《禪門規式》。這一清規在百丈叢林推行開後,天下禪僧紛紛仿效,很快風行於全國。可惜《百丈清規》在宋代就已失傳,當時禪林行用的是宗頤編的《禪苑清規》。元代朝廷令百丈山禪僧德輝重編清規,題名為《敕修百丈清規》,共8卷,但已非百丈清規的原來面目了。