地理位置

白鶴灘鎮

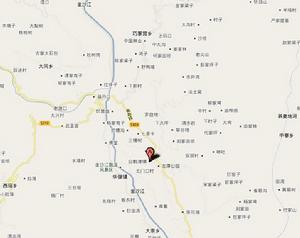

白鶴灘鎮白鶴灘鎮位於東經102°54′至103°02′,北緯26°54′至27°09′之間。地處巧家縣城,是全縣政治、經濟、文化、商貿中心所在地。地勢東高西低,屬金沙金東岸陽坡地帶,三面環山,南北峽長。東與藥山鎮、中寨鄉接壤,南與金塘鄉相連,西與四川省寧南縣隔江相望,北與大寨鎮連線。境內最高海拔3556米,最低海拔620米。國土面積333.23平方公里。全鎮轄27個村民委員會422個村民小組和4個城鎮社區居委會,62個居民小組,總戶數26959戶94650人;其中:農業人口20251戶77857人,城鎮人口6708戶,16793人,居住著漢、彝、苗、回、布依、壯、仲、白族等九個民族。總耕地面積73190畝,農民人均耕地0.906畝。主要糧食作物有:稻穀、玉米、洋芋、小麥、蕎子、花生等,主要經濟作物有蠶桑、烤菸、甘蔗、反季蔬菜等;主要經濟林果有:香蕉、柑桔、梨、石榴、蘋果、李子、枇杷、芒果、柿子、核桃、花椒等。森林覆蓋率為31.5%;人口自然增長率為10‰,農民人均純收入1397元,城鎮居民可支配收入6982元。

氣候地貌

風景

風景由於地處低緯高原,地勢東高西低,呈陡坡次遞疊落至金沙江邊,受高差懸殊的地勢及種類較多的地貌作用,氣候的立體多樣性特點甚為突出,極端最高溫度42.7℃,極端最低氣溫-0.4℃,年平均氣溫7.1℃—21.1℃。從江邊河谷到二半山、高二半山,高寒山區的不同海拔地區表現出南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶、溫帶的氣候類型。江邊河谷地區,年平均氣溫21.1℃,年積溫7720.8℃,≥10℃的積溫為7224.4℃,≥18℃的積溫為5315.6℃,具有“天然溫室”的優越條件,農作物常年2—3熟或二年五熟。二半山區年平均氣溫17.3℃,年積溫6342.9℃,農作物一年二熟或二年三熟;高二半山及以上地區無夏季氣候特點,年平均氣溫9.7℃,年積溫3534.3℃,農作物一年一熟或二年三熟,是大棚菜及反季蔬菜的開發區域。

全鎮年降雨量在871—1380毫米,雨量多數集中在夏季,5—10月降水量占全年降水量的89%,6—9月降水量約占全年降水的69.5%,冬春雨量稀少,在12月至次年3月降水量只占全年的4.7%,降水相對變率幅度較大,在-35.6—+342之間。年蒸發量大,江邊河谷年蒸發量達2660毫米,濕度為59度,據推算:乾燥度指標範圍在0.24—2.34之間,可分為:乾旱、半乾旱、半潮濕、潮濕四種類型區域。

白鶴灘鎮

白鶴灘鎮全鎮年日照在1749.9—2179.4小時,年平均日照時數為1889.5小時。高寒山區海拔高,無山脈阻擋,風速大,雲霧消散快,晴天多,日照長,但有效光時僅為25—49%,高二半山及二半山地區氣溫低、濕度大,由於氣流的動力抬升作用,雲霧偏多,日照偏少,有效光時為50—71.7%;江邊河谷地區氣溫高,濕度小,雲霧少,日照多,有效光時為87.9—93%。立體多樣的氣候,形成了多樣立體的小區生態環境。

全鎮有國土面積333.23平方公里,其中,耕地73190畝;占14.64%,水田9446畝,水澆地4594.8畝。在耕地中,土壤的類別比較多,但以乾、酸、瘦、薄者居多。從農業開發與產業發展的角度看,氣候要素之間與其他地理要素間的搭配不理想:在河谷地區,光熱條件特別好,但降水稀少,由於河谷深切,能夠開發利用的耕地面積較小;在二半山及高二半山,降水有所增多,但日照和積溫偏少,而耕地的地力遠遠不及河谷邊緣沖積而成的灘地;在高寒山區,日照多、降水多,但積溫條件更差,土地也更貧瘠。在自然災害等方面主要有:旱災、洪澇、倒春寒、八月低溫、三秋陰雨、冰雹等,要彌補這樣的缺乏組合,只有因地制宜,立足區位比較優勢,局部非均衡發展,要全面綜合治理,難度相當大。

歷史文化

七星坊遺址

七星坊遺址白鶴灘鎮地處巧家縣城所在地,其歷史文化沿革與巧家縣是同步的,共屬“堂琅文化”之鄉,而巧家區位上的邊緣特徵,使白鶴灘鎮也成為雲南與內地之間“交通走廊”、“文化走廊”、“經濟走廊”的輻射地帶,它演繹留下了許多的歷史文化古蹟,如:上庫著村之“楊柳古渡”(今老渡口)為漢(三國)時“瀘津”,諸葛亮征南中“五月渡瀘”舊址,晉李驤伐寧州之“兵敗堂琅”渡口,太平天國翼王石達開率部由滇入川徑此和紅軍長征由滇入川渡口等;在轄區內有“北圃榴紅”(菜園子石榴)(大竹)龍洞泉瀑相連(流量達1.2m3/秒)“魚在枝頭鳥在浪”的龍潭公園;“魁閣倒影”(已不留存),國家級保護的瀕危樹種——五針白皮松,金沙江流水切割的“吊洞溝”,“金沙江畔的晚霞”,曲、幽、險、奇的大溝仙人洞,具有古老風情的老街、石山寺、風神廟、廖家祠堂、獨具匠心的金沙江奇石,富有刺激與浪漫情懷的金沙江第一漂,純樸的農家樂,怡情自然的夢裡水鄉……還有地方風味特點的“小碗糖”、“獅子糖”、“八大碗”、“稀豆粉”、“卷粉”、“涼粉”……芒果、香蕉等,即將建設的世界排名第四,全國排名第三的白鶴灘巨型電站,將使“高峽出平湖”,巧家縣—白鶴灘鎮將以“金沙江畔明珠,亞熱帶湖濱城市”定位,集風光旅遊、民族特色、休閒度假、餐飲娛樂為一體,廣招八方來客,共建美好家園。

礦藏資源

全鎮地質構造與全縣主幹構造相似,出露地層較多,主要礦藏有鉛鋅礦、鐵礦、砂金、石膏、煤礦等,鉛鋅礦主要分布於松梁、回龍、魚壩等村;砂金主要是“康秕金”;煤礦主要是藥山向斜兩翼的下二疊系山組中,以居藥山西側一線的啊嚕、水塘、松梁、大溝、中村、法土、咪吐、大坪等村。

經濟

企業

企業白鶴灘鎮地處縣城,以“一城鎮—五集市”輻射帶動周邊經濟共同發展,非公經濟正在日益壯大。2005年底,有非公經濟2517個,從業人員4882人,年增加值5983萬元,年營業收入20480萬元,利潤總額為2653萬元,資產總額7624萬元。按行業分布:農業企業2個,從業8人,年增加值12萬元,利潤8萬元,資產總額11萬元;工業企業126個(採礦1個,製造業125個)從業598人,總產值1875萬元,利潤111萬元,資產總額1256萬元;建築業3個,年營業收入126萬元,資產總額125萬元;交通運輸倉儲業847個,從業1051人,年增加值1029萬元,資產總額1650萬元;批發零售業928個,從業1582人,營業收入5992萬元,資產總額2136萬元;住宿餐飲業265個,從業663人,營業收入3492萬元,資產總值1567萬元;社會服務業244個,從業443個,營業收入1476萬元,資產784萬元,其他行業102個,從業229人,營業收入2014萬元,資產總值95萬元。在從業人員中,女性占2618人,農村勞動力1986人,下崗再就業869人。

產業發展

白鶴灘鎮

白鶴灘鎮總體構想:圍繞一個目標(全面建設小康社會“三步走”目標),用好一張明片(白鶴灘—世界級名片),把握兩條主線(經濟快速發展、社會安定團結),打牢兩大基礎(交通、水利基礎設施),實施五大戰略(開放活鎮戰略、交通水利立鎮戰略、科教興鎮戰略、產業富鎮戰略、旅遊強鎮戰略),培育七大產業(烤菸、蠶桑、甘蔗、反季蔬菜、經濟林果、畜牧業、勞務經濟),努力將白鶴灘鎮建成全縣的“一基地一中心”(冬季休閒渡假基地、商務會展中心)。力爭在“十一五”末實現國民生產總值、地方財政收入、農民人均純收入及工業增加值比2005年翻一番,基礎設施滯後的狀況得到有效改善,經濟結構調整及經濟成長方式轉變效果明顯,社會事業全面進步,城鎮化、工業化及農業產業化水平顯著提高,社會主義新農村建設初具雛形,“一基地一中心”目標初見成效,將白鶴灘建設成為經濟發展、文化繁榮、環境優美、社會和諧、充滿活力的巧家第一強鎮。

(一)蠶桑產業:重點抓好育苗、移栽、春嫁、冬管、蠶房建設、消毒與科學飼養六個環節,2006年種桑8000畝,嫁接285萬株,養蠶20300張,產鮮繭715噸,實現蠶農收入864萬元,以18%的比例逐年遞增。

(二)烤菸產業:主攻質量、提高單產,以烤菸科技協會作先導,力爭種植3450畝,產菸葉43萬公斤,中上等菸葉達75%以上,創產值達431.25萬元。

香蕉

香蕉(三)甘蔗產業:抓住甘蔗收購價格大幅度上漲的有利時機,鞏固老區,拓展新區,2006年完成10900畝種植面積,入榨4.6萬噸,爭創造產值946.4萬元。

(四)蔬菜產業:充分利用金沙江乾熱河谷區域的光熱資源,以“天然溫室”效應,打造特色品牌,構建白鶴灘巨型電站建設蔬菜供應基地,以高二半山與縣城的氣候季差,發展反季蔬菜,努力實現蔬菜種植35000畝,產值突破7000萬元。

(五)畜牧產業:一是引進良種做好畜種改良;二是依靠市場引導和資源配置,調整畜牧養殖結構;三是加大動物疫病防治和執法檢測力度;四是抓好畜牧科技示範園,推行優良種畜、防疫、衛生廄舍相銜接的模式;五是發展中介組織,推行“產業+協會+農戶”模式,在養殖技術培訓,市場信息傳遞、組織行銷等方面作文章,實現畜牧業產值4500萬元。

(六)勞務經濟:堅持“政府引導、市場運作、能人帶動、信息先行”的原則,以增加農民收入為目的,加強組織、培訓與管理,逐步健全保障與服務體系,把富餘勞動力外輸與生產資金內轉、技術技能回引有機地結合起來,“輸出勞動力、帶回生產力”,變人口壓力為人力資源。2006年計畫培訓富餘勞動力2050人,轉移勞動力11200人以上,實現勞務經濟收入2680萬元。

(七)強化科技推廣力度,不斷提高糧食單產。重點依靠良種、良法提高農業科技覆蓋率,抓好冬季農業開發,提高勞動生產率,加強農業技術人員的繼續再教育,不斷滿足農業產業化發展的需要,實現糧食總產量以2%的比例遞增。

教育

該鎮共有中學1所,國小54所,校舍建築面積73868.58平方米,擁有教師427人,在校學生10212人,目前整個鄉鎮義務教育在校學生人數10212人,其中小學生人數9454人,中學生人數758人。

該鎮建有文化活動室2個,圖書室2個。

人口衛生

該鎮以漢族為主,其中:漢族73576人,彝族2349人,其他民族 1298人。全鎮現有農戶21068戶,共77223人,其中男40397人,女36826人。農業人口數為77185人,勞動力總數42013人,從事第一產業人口30270人,外出務工人數11423人。

近年來,隨著農村經濟的不斷增長,農村醫療、社會保障及衛生環境得到了進一步發展,農村居民也積極參與農村社會保障,有更多的農民開始加入農村社會養老保險及農村合作醫療。至2006年底,全村參加農村社會養老保險人數0人,享受低保人數2404人;參加農村合作醫療60682人,參合率78.58%。鎮醫療主要依靠村委會衛生所和鎮衛生院,衛生所面積為1845平方米。