害蟲名

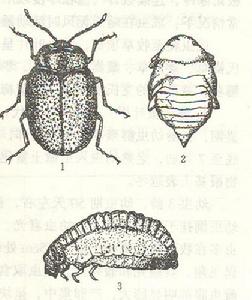

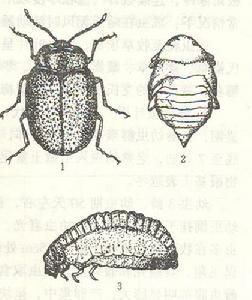

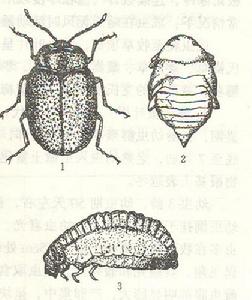

白茨粗角葉甲

害蟲學名

DiorhabdarybakowiWeise

分布與危害

白茨粗角葉甲成蟲

白茨粗角葉甲成蟲形態特徵

白茨粗角葉甲

白茨粗角葉甲生活習性

葉甲總科成蟲

葉甲總科成蟲防治方法

可供選擇的藥劑有下列幾種。①2.5%敵百蟲粉劑噴粉90%敵百蟲800倍液噴霧;②50%馬拉硫磷乳油,40%樂果乳油1000-1500倍液;③50%辛硫磷乳油10倍液,每公頃用3.7升藥液,超低容量噴霧;④2.5%澳氯菊酶乳泊,每公頃用量30毫升。

白茨粗角葉甲,分布於新疆、內蒙古、甘肅、青海、陝西等省區,是西北荒漠草原為害白茨的害蟲,成蟲雄蟲體長5—8毫米,寬2.5毫米。

白茨粗角葉甲

DiorhabdarybakowiWeise

白茨粗角葉甲成蟲

白茨粗角葉甲成蟲 白茨粗角葉甲

白茨粗角葉甲 葉甲總科成蟲

葉甲總科成蟲可供選擇的藥劑有下列幾種。①2.5%敵百蟲粉劑噴粉90%敵百蟲800倍液噴霧;②50%馬拉硫磷乳油,40%樂果乳油1000-1500倍液;③50%辛硫磷乳油10倍液,每公頃用3.7升藥液,超低容量噴霧;④2.5%澳氯菊酶乳泊,每公頃用量30毫升。

武藝的發展。據《管子-七法》載﹐當時每年有“春秋角試。”據《莊子-人間世...﹑反攻﹑佯攻等。秦時盛行角牴和手搏﹐比賽時有裁判﹐有賽場﹐有一定...社”(使棒)﹑“角牴社”(相撲)等。這些社團因陋就簡﹐“自置裹頭無刃槍...

武術篇 武術的起源與發展 武術篇 馬步 武術篇 沙袋 武術篇 打坐 武術篇 吐納細裂葉馬先蒿(學名:Pedicularis dissectifolia)為列當科馬先蒿屬的植物,為中國的特有植物。

基本資料 簡介 形態特徵 所有物種。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。201 平仄韻通葉格。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。209 平仄韻錯葉格...葉格”、“平仄韻錯葉格”的律譜,涵蓋為廣,兼容性強。對於歷代作品的添字...

《藝苑卮言》曰:昔昔鹽、阿濫堆、烏鹽角、阿那朋之類,皆歌曲名也,起自羌胡。自...“村俗猶吹阿濫堆”、賀鑄詞“塞管孤吹新阿濫”,又戴式之烏鹽角行“笙歌聒耳烏鹽角”,李郢詩“謝公留賞山公醉,知入笙歌阿那朋”,皆曲名也。劉禹錫詞...

》 芳香的石 一夜暴雨後,我在山中行。 山澗滾動著的濁流里,漂著斷枝、殘葉...也是枝垂葉蔫,一切似乎都在傷殘中呻吟喘息…… 雨後的陽光里,暗暗地浮動...

的人物,不會想到他將和卡爾•本茨(Carl Benz)一樣成為這個小城...

《上帝擲骰子嗎》 序 第一章 黃金時代 第二章 烏雲 第三章 火流星四十五里義州界東南至白馬溝八十里廣寧縣界西南至老和尙臺九十里寧遠州 界東...家屯九十里邊界 北至齊家堡四十五里義州界東南至白馬溝八十里廣寧縣界西南至...東二十里饅頭山城東二十五里馬鞍山城東二十五里形似馬鞍白雲山城東二 十五里...

目錄 正文 相關詞條 參考資料。若趙王為之刻集,籓邸諸君頗多題跋。然文之所傳者少,故不具綠。乾隆甲孟夏...""五子"之流也哉。乾隆甲清和月,海昌沈維材跋。 ◎卷一 《三百篇...。 《越裳操》止三句,不言白雉而意自見,所謂"大樂必易"是也。及班固《白雉》詩...