物種簡介

白尾地鴉

白尾地鴉物種名稱:白尾地鴉

學名:Podoces biddulphi

綱:鳥綱

目:雀形目

科:鴉科

屬:地鴉屬

異名:Podoces biddulphi Hume, 1874 ,

命名人及年代:Hume, 1874

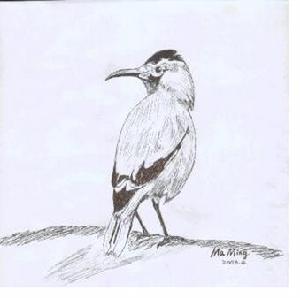

英文名:Xinjiang Ground-Jay

外形描述:體小(29厘米)褐色地鴉。嘴向下彎,具紫黑色短寬冠羽,頰及喉偏黑,眼先、眼圈、頭側及頸部皮黃,翼覆羽黑色而具紫色輝光,飛羽大多白色,羽軸及羽尖近黑。

虹膜

形態特徵

描述:體小(29厘米)褐色地鴉。嘴向下彎,具紫黑色短寬冠羽,頰及喉偏黑,眼先、眼圈、頭側及頸部皮黃,翼覆羽黑色而具紫色輝光,飛羽大多白色,羽軸及羽尖近黑。

叫聲

重複的三音節chui-chui-chui聲,最後一音上揚,另有快速而下抑的一連串低哨音。

地理分布

分布範圍

新疆特有種。

分布狀況

全球性易危(Collar et al., 1994)。不常見,分布僅限於環塔克拉瑪乾荒漠東至羅布泊的山麓地帶海拔900~1300米有胡楊分布的一個環狀範圍內。

生活習性

習性:棲居荒漠灌叢及多灌木的荒野。多在地面快速行走,但也停棲於灌叢。白尾地鴉屬小型鴉類,其體羽毛呈沙褐

白尾地鴉

白尾地鴉色,嘴鋒較長,並稍向下彎曲,具有挖掘和埋食的功能;鼻孔被稠密的羽毛覆蓋,極其適應荒漠乾旱及多塵暴的環境;翅短而圓,很少長距離飛行;遇見人時,能發出“嘀、嘀、嘀”的鳴叫。它只出現在鬆軟的沙質地面上,腿長而強健有力,善於在沙地上奔跑。

相關資料

白尾地鴉是中國新疆的獨有物種,目前的數量已不足7000隻,是國際知名的瀕危物種。然而,至今白尾地鴉在中國仍未被納入國家和地區的野生動物保護名錄中。2004年7月,中科院新疆生態與地理研究所研究員馬鳴先生首次呼籲為白尾地鴉建立保護區,將白尾地鴉第一次納入國人的環保視野。

【白尾地鴉 “生命絕地”的精靈】

1874年的1月10日,一名受命在新疆地區收集情報的英國軍事間諜John Biddulph上校,在新疆巴楚地區以北低矮的叢林中,發現了一群形似松鴉而尾部呈白色的奇異鳥類。Biddulph上校是一個鳥類愛好者,他捕殺了這群鳥中的一隻並將其製成了標本。不久,英國業餘鳥類專家、著名政治家Allan Hume在仔細研究了Biddulph的標本後,將Biddul-ph發現的這種鳥歸於地鴉類,並將其命名為“Biddulph地鴉”。這是人類第一次發現並深入研究白尾地鴉。

自人類發現白尾地鴉的100多年以來,這種生存在塔克拉瑪乾的最大的鳥種數量不斷減少。據Biddulph、Hume等研究者在巴楚地區的考察報告中顯示,白尾地鴉當時還是一種“經常可以見到”的鳥類。然而,2004年的7月,中科院新疆生態與地理研究所研究員馬鳴先生經過實地考察後,得出結論:目前,塔克拉瑪乾現存的白尾地鴉總數已不足7000隻。作為瀕臨滅絕的鳥種,白尾地鴉已被編入了“亞洲鳥類紅皮書”之中。然而遺憾的是,在中國,對白尾地鴉的保護工作至今仍然是一片空白。

白尾地鴉

白尾地鴉【絕不是一種普通的鳥】

多年來潛心研究白尾地鴉的馬鳴先生,在談到白尾地鴉時,依然充滿了疑惑。“白尾地鴉,絕不是一種普通的鳥!”是這位專家惟一能夠下的斷語。

白尾地鴉大概是地球上最不為人所知的物種之一,它的棲息地塔克拉瑪乾大沙漠本身就是一個難解的謎。

塔克拉瑪乾沙漠位於塔里木盆地的中心。塔里木盆地是一個極為封閉的環境:南北寬500~700公里,東西長800~1000公里,周圍有天山、崑崙山和帕米爾高原環繞。塔克拉瑪乾古稱“莫賀延績”,位於塔里木盆地的中心,面積達30多萬平方公里,其中85%的沙漠為流沙,被稱為“生命的絕地”。這裡年降水量僅為50毫米,而年蒸發量則達到了3200毫米以上,屬於極度乾旱地區。1月氣溫最低可達零下30℃,而7月最高氣溫則達到了零上48℃,而地表溫度可以超過70℃,雞蛋都能被烤熟。在維語中,塔克拉瑪乾的意思就是“進得去出不來的地方”。唐代的玄奘法師描述此地:“上無飛鳥,下無走獸。”自馬可·波羅以來的外國探險家則無一例外地稱這裡為“死亡之海”。無垠的沙漠本不適於鳥類的生存,而塔里木盆地周邊的山地則限制了白尾地鴉向其他地方的擴張。但白尾地鴉居然選擇了這裡作為自己惟一的家園,這實在是令人費解。

按照生物學的歸類,白尾地鴉屬於鳥綱、雀形目、鴉科、地鴉屬,是烏鴉的遠親。白尾地鴉屬於小型鴉類,體長29厘米,通體沙褐色,前額、頭頂至後頸為黑色,泛金屬藍輝色。上體大部分羽毛為淡沙棕色,翅上泛桃紅色,整體外形美觀大方,因此當地百姓稱為其“沙鵲”。而Allen Hume則在自己的手稿中稱其為“鴉類中最華麗的一種”。

白尾地鴉在外形上的一個最大特徵便是長有鼻孔須,據馬鳴先生介紹,這是白尾地鴉對沙漠環境的適應性表現,可以阻擋風沙吹入鼻孔。此外,不同於其他鳥類,白尾地鴉的翅膀短而圓,飛行能力較弱,一次飛行的最長距離也不過500米左右,但極善於奔跑,當地的維族民眾又稱其為“克里遙丐”,維語意思是“奔跑如飛”。

白尾地鴉

白尾地鴉白尾地鴉的智慧,在鳥類中可謂出類拔萃。1998年9月,馬鳴先生率領的考察小組在塔克拉瑪乾沙漠的腹地發現了一隻白尾地鴉。考察小組的成員將撕碎的饢片丟棄在路邊,以吸引白尾地鴉的注意力。不一會兒,只見白尾地鴉很快便發現了饢片,在確定周圍無危險存在之後,這隻白尾地鴉並不急於填飽肚子,而是先有條不紊地將饢片運走,統一填埋起來,爾後迅速將殘留的饢渣清理乾淨,不給其他動物和風沙留下半點機會。

白尾地鴉的巢大多在沙漠的紅柳包或者紅柳灌木群中,幼鳥由雌雄成鳥共同餵養,每小時餵3~4次,成鳥一天至少要回巢40回。因此,發現了成鳥的白尾地鴉,就不難發現鴉巢。2003年,馬鳴及其考察隊,在牙通古斯地區,就是用跟蹤成鳥的方法,發現了一窩剛剛出生的幼鳥。

由於飛行能力弱,加上白尾地鴉屬於留鳥,無大規模遷移的習慣,因此,塔克拉瑪乾沙漠成為白尾地鴉惟一的棲息地。白尾地鴉是全球有名的“狹布鳥種”,又被稱為“沙漠鳥”,除在塔克拉瑪乾沙漠的北緯37度至42度、東經77度~90度、海拔800~1500米的沙漠地帶之外,極少能夠見到白尾地鴉。正是由於身處沙漠腹地,人跡罕至,人類對於白尾地鴉的了解非常之少;同時,對白尾地鴉的研究缺乏直接的經濟價值,所以,長期以來對白尾地鴉的研究工作得不到應有的重視。目前,國內外對白尾地鴉的系統研究幾乎是一片空白。至今,也沒有人能夠詳細地了解白尾地鴉的生存習性,只是模糊地知道它處於瀕危狀態。馬鳴先生曾經通過各種檢索系統查閱了幾乎所有有關白尾地鴉的文獻資料,但沒有找到任何價值超過Biddulph、Hume等人的探險報告的文獻。

“100年來,人類對於白尾地鴉的知識積累,依然沒有超出19世紀末20世紀初英國探險家的水準,這不能不說是一種遺憾。”馬鳴先生不無憂慮地說。

瀕危因素 白尾地鴉

白尾地鴉【白尾地鴉數量驟減】

自1986年起,以馬鳴先生為代表的中科院新疆生態與地理研究所研究人員便開始了對白尾地鴉的野外實地考察,經過近20年的積累,目前,考察人員已經對塔克拉瑪乾沙漠的白尾地鴉的數量做出了較為科學的統計和估算,其結果令人震驚:目前,白尾地鴉的總量不超過7000隻,處於瀕危狀態。塔克拉瑪乾麵積為30萬平方公里,適合白尾地鴉生存的地方必須有少量的植被,因此,它的可棲息地範圍並不大。同時,白尾地鴉多為單獨活動,從不集群生存,而塔克拉瑪乾的生存條件也不允許出現大規模的生物物種。綜合這些條件,馬鳴等研究人員的估算,是合理而且可信的。

白尾地鴉在上個世紀的數量非常可觀,在Biddulph等西方探險家的考察報告中,白尾地鴉被描述為“常常可以看到”的鳥類。然而,自20世紀80年代開始,一些西方學者來中國考察白尾地鴉時,便發現其數量已經開始減少,“常常見不到”。1997年2月至3月,馬鳴參加了“中日徒步橫穿塔克拉瑪乾沙漠”活動,在一個月的考察期間,在從塔中到羅布泊自西向東約400公里的區域內,考察人員只發現了21隻白尾地鴉。

白尾地鴉數量驟減的原因很多,歸納起來有如下幾個方面:

首先,人類活動規模的擴大,影響了白尾地鴉的生存,特別是大規模的墾殖活動,直接威脅了塔里木的生態環境,從而威脅了白尾地鴉的生存。塔里木盆地的大規模墾殖由來已久,由此而造成的古城滅亡的事例史不絕書。僅目前記載,便有樓蘭古國、精絕古國(尼雅城)等一系列古代文明滅亡於由過度墾殖而造成的沙漠化。20世紀50年代以來,新疆地區不同程度地存在過度墾殖的行為,特別是近年來,一些地區,如和田河、塔里木河、牙通古斯河等河流流域,出現了無視國法大興水利建設的現象。這些非法上馬的水利項目盲目攔河截水、挖井抽水,破壞了塔克拉瑪乾沙漠的地下水含量,從而影響了胡楊、紅柳等沙地植物的生長。紅柳林的萎縮,壓縮了白尾地鴉的棲息地,造成了白尾地鴉數量的減少。農業之外,牧業擴張對白尾地鴉的影響也不可小視。白尾地鴉的巢多由嫩枝構成,是家畜特別是駱駝的首選食物。同時,塔里木的牧民常常以砍樹枝的方式牧羊,而砍伐的對象,很大一部分是白尾地鴉築巢用的紅柳林。馬鳴等人組成的考察隊,曾經在2000年10月20日,在塔克拉瑪乾綠洲看到有些牧民在沙漠中挖取藥材,而在南疆地區,還有牧民以紅柳、胡楊為燃料取暖。這些行為,都影響到了白尾地鴉的生存。

白尾地鴉

白尾地鴉其次,對鴉類的捕殺,是造成白尾地鴉減少的直接原因。近年來,由於塔里木盆地石油的發現,一些石油工程隊大規模進駐塔克拉瑪乾沙漠。由於沙漠中荒無人煙,又缺乏文化娛樂活動,工人們常常以捕鳥取樂。特別是在閒暇季節,一些外來民工由於收入微薄,為補充營養,也常常捕殺鳥類作為食物。白尾地鴉是雜食性鳥類,喜歡在人類定居點附近的垃圾堆活動,因此常常遭到捕殺。同時,新疆地區有捕鳥的陋習,白尾地鴉外形美觀,是捕鳥者的頭號獵殺對象。根據Hume的記載,1874年,白尾地鴉的另外一號標本,就是外國探險者在新疆考察時,在鳥市上購得的。新疆的不少地區還存在著對於鴉類的迷信,認為白尾地鴉能夠找到沙漠中的寶藏,因此,常常有探險者跟隨白尾地鴉進入沙漠“尋寶”。這種對白尾地鴉的跟隨,干擾了白尾地鴉的生活與繁殖。同時,一些人捕殺地鴉,認為其有藥用價值。馬鳴等人曾經在喀什、庫車、和田等地做過調查訪問,當地人對地鴉的藥用價值說法不一,大多數人認為地鴉的骨肉、血液、腦等可以治療胃病、心臟病、關節炎等疾病。一些地方的老百姓常常捕殺白尾地鴉,將其骨肉晾乾後入藥以治療麻痹、抽風。

此外,天敵的威脅是白尾地鴉數量減少的另一重要原因。由於沙漠腹地出現了一些石油營地,相應地吸引了一些猛禽和猛獸,如鷂鷹、隼、狐狸、野狗等等。據石油工人反映,一旦有猛禽出現的地方,白尾地鴉的數量就會銳減。白尾地鴉飛行能力較差,奔跑速度又不如鷹、隼等猛禽,沙漠平坦的地貌又使得白尾地鴉易於被發現,因此無法逃脫天敵的捕殺。而狐狸、野狗則是白尾地鴉巢、卵、幼雛的頭號天敵。馬鳴的工作小組曾在沙漠狐狸的糞便中發現過大量白尾地鴉的羽毛,就是證據之一。

保護狀況

【白尾地鴉保護任重道遠】

作為生活在沙漠中惟一的鳥類,白尾地鴉對於風沙、乾旱具有獨特的適應性。在沙漠中,白尾地鴉如何不喝水而能夠維持身體所需要的水分?作為體形較小的鳥類,白尾地鴉如何抵抗風沙的襲擊?鳥類大多喜潮濕陰涼,塔克拉瑪乾的地面溫度平均為70℃,白尾地鴉為何能夠抗高溫?馬鳴說,這些都還是未解之謎。而這些問題,在仿生學、生物工程等方面,可以給我們以很多有益的啟示,值得我們去進行認真地研究。

“目前,我們的野生動物保護往往注重其市場價值,實際上,任何一個物種,都有其自身寶貴的生物學價值。白尾地鴉是一個非常特殊的物種,它的價值,就體現在它的‘特殊’上。”談到對白尾地鴉的保護,馬鳴不免顯得有些激動。

目前,國內外對白尾地鴉的研究,尚且處於一片空白。20世紀80年代開始,由馬鳴領導的“新疆地鴉研究小組”開始第一次系統地從事地鴉的研究與保護工作。這一工作,先後得到了全球綠色資助基金、香港觀鳥會、“中國自然保育基金”和日本野鳥會及經團聯自然保護基金的大力支持。從2002年開始,白尾地鴉的研究得到了進一步的加強。中科院新疆生態與地理研究所“綠洲學者獎勵基金”及“所長獎勵基金”特別支持項目、國家自然科學基金資助項目、國際鳥盟、新疆保育基金和中國科技部“國家重點基礎研究發展項目”等對其都有一定額度的資金投入和人力、物力支持。目前,通過研究,馬鳴等人組成的研究小組已經對白尾地鴉的生活習性、分布狀況和物種數量有了一個比較詳細的了解。2004年4月,由馬鳴等人撰寫的《塔克拉瑪乾沙漠特有物種——白尾地鴉》一書出版,書中展示的大量白尾地鴉及其巢、卵的照片,都是首次面世。該書的出版,填補了國內外學術領域的空白,標誌著我國對白尾地鴉的研究工作取得了階段性的成果。

研究成果

白尾地鴉

白尾地鴉白尾地鴉等是中國的特有種 (屬),亦稱新疆地鴉,是中國的特有物種,僅分布於新疆的塔里木盆地的沙漠地區,已被IUCN等國際組織納入“全球瀕危鳥類”名單 和“世界狹布鳥種”之列,同時亦被編入《亞洲鳥類紅皮書》(2001)之中。令人遺憾的是,近一百年來,所有的關於白尾地鴉的知識積累沒有超出1874~1933年間的外國探險家們的研究水準。

本項目希望通過民間訪問和調查,了解人們對白尾地鴉的認識與保護意識。宣傳有關白尾地鴉的知識和動物保護思想。揭示白尾地鴉繁殖習性、種群結構、活動規律、棲息地特徵及分布規律等。估計白尾地鴉的種群數量和分布狀況。探索白尾地鴉的特異性與環境變遷的關係,特別是青藏高原的隆升和塔克拉瑪乾沙漠形成的過程中對地鴉屬與擬地鴉屬的分異作用(形態的、生理的、行為的和生態的)。研究極端環境下動物的生存機制。

項目成果:

• 編寫並印製了漢語-烏魯木齊語對照的白尾地鴉保護手冊。

• 在愛鳥周期間舉辦了白尾地鴉及其他物種的宣傳保護活動,得到了媒體的廣泛關注和報導。

• 《新疆地鴉的分布與生態》正在撰寫中,將於2003年底前出版。

• 完成了安迪爾河流域白尾地鴉繁殖現狀訪問與調查。