信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

石窟

山東省

白佛山石窟造像V-455

簡介

.

.白佛山石窟造像

其中第一號窟內的十六王子像是目前中國境內已知的唯一一處以十六王子為專一題材並有可靠記銘的造像窟,是研究十六王子佛像的重要實物資料。與造像共存的有隋代以來的造像記銘110條,重修碑刻14方,提供了佛教造像進入魯西以及向周邊地區曼延的大量文字資料。與造像共存的附屬文物有金大定年間修建的三教堂一座,是中國現存較早的三教合一的古建築。白佛山造像有著較高的歷史、藝術價值和獨具特色的宗教研究價值。 .

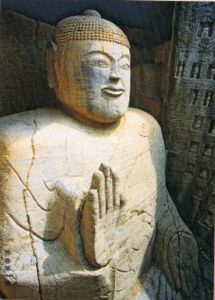

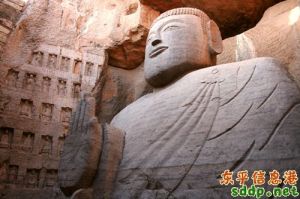

.其中隋代釋迦牟尼像高7.6米,結跏趺於束腰仰覆蓮座上。螺髻,面相渾圓,頸粗短,寬圓肩。身著雙領下垂式袈裟,衣紋簡練流暢。手施無畏與願印。形體碩大粗壯,面相慈祥,微含笑意。為典型的隋代造像風格。以其年代之久遠、保存之完整、個體之高大,被稱為“中原隋代第一佛”。其兩壁上的“涅槃圖”和“十六王子”龕像,是國內罕見的造像。

唐窟內佛像高2.43米,高肉髻,面相豐滿碩長,蠶眉細目,兩耳垂肩,著雙領下垂式袈裟。其左右兩菩薩,面部均寬圓豐滿,纓珞繁縟。造像均通體磨光,雕刻細膩,柔和華麗,保存完整。

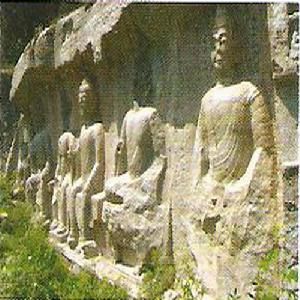

白佛山石窟造像共有大小142尊,其中隋代造像116尊,1號窟內主像底座和9尊小龕像有殘損、2號窟內主像鼻部殘損,其餘保存完整。唐代造像3尊,面部風化較為嚴重。五代、宋造像12尊,除彌勒佛小像頭部殘缺外,其餘保存完整。明清造像等共11尊,部分風化嚴重。由於長期自然和人為因素,造像、石刻、題記等大多產生了不同程度的自然損壞,主要問題是危岩崩塌、滲水侵蝕、木本植物的根劈等方面,對白佛山石窟造像的長期保護非常不利。

造像區周圍環境

造像區位於白佛山南麓陡峭崖壁上,海拔高度230米,崖面高差為20—30米。白佛山處於魯西新生代沉降區的北緣,屬於剝蝕淺切割低山,由碳酸鹽構成。山前斷裂南盤上升,北盤下降,傾向西南,成為山丘區與山前傾斜平原的分界線。主峰海拔高度為370.6米,相對高差約330米。 .

.東平縣地處暖溫帶大陸性季風區,氣候溫和,雨量集中,四季分明。冬夏季風交替顯著,日照較多,空氣較為濕潤。風向隨季節變化,冬季盛行偏北風,夏季多為東南風,年平均風速為2.6米/秒,最大風速228米/秒。多年平均蒸發量為1200—1400毫米。白佛山在地貌上為獨立低丘,構成相對獨立的水文地質單元。區內主要接受大氣降水補給,並大多以地面流的形式順地表排出,且有部分大氣降水經殘積層、坡積層和溶蝕裂隙垂直入滲,以山樑為分水嶺,向四周產生徑流,以下降泉的形式排出區外。區內地下水類型為岩溶裂隙水。白佛山地質構造屬華北地台魯西南新生代沉降平原區的邊緣。白佛山山體為單斜(近水平)構造。地層產狀為:傾向350—10°,傾角5—10°。

石窟造像價值評估

1號窟內的隋代阿彌陀佛像是中原一帶保存最為完整、個體最大的佛像,堪稱“中原隋代第一佛”。1號窟內隋代阿彌陀佛的雕刻風格突出反映了中原一帶隋代造像的特點,其胸前的鉤鈕式衣是山東地區常見的形式,豐富了山東地區隋代石窟造像內容。隋代造像題記為隋代造像的斷代分期提供了確切證據。1號窟內的“涅槃”龕像是國內少見的早題材,以十六王子為題材的龕像是目前國內惟一的像、銘俱存的造像。佛、道二教共存一山,反映出明清時期佛、道二教在民間的發展特點。“像主”名記中的“柏義王”、須昌縣令、縣尉和眾多的平民尤其是閤家造像反映出高官、地方官和布衣三者結合造像的特點以及當時佛教在民間的發展情況。雕刻技法中粗獷與細膩相結合,以及不同時代的造像風格,反映了民間雕刻特點。2000年7月份,東平縣人民政府會同曲阜師範大學共同制定了石窟造像發展保護規劃,把白佛山作為重點文物保護開發區,山前為白佛山大公園。至2004年底,東平縣人民政府已投資1500多萬元于山前建修了6條縱橫交錯的水泥登山游路,一座三門四柱式山門坊、長300餘米的石砌登山盤路,平整了隋窟前院落,並修建了安全石質仿古欄桿,恢復了古代建築三教堂,唐窟和宋窟門上安裝了鋼筋保護門。

白佛山石窟造像主要文物特點

1號窟內主像為阿彌陀佛大佛像。像通高7.6米,結跏趺於束腰仰覆蓮座上,門內雕有供養人及瑞獸狻猊。佛像肉髻低平,渦紋型髮髻。面相渾圓,眉如長月,眼球較小,出唇較瘦薄,雙耳碩大,頸粗短,寬圓肩。身著雙領下垂式袈裟,內著僧祇衣,左肩系一勾鈕式帶,將衣角束起,衣紋簡練流暢。手施無畏與願印(說法印)。形體碩大粗壯,面相慈祥,微含笑意,為典型的隋代造像風格。其兩邊窟壁上又排列數十小龕像,俗稱“千佛崖”。大者高35厘米,小者僅10厘米,有佛像、菩薩像、天王像、羅漢像等,還有“講經圖”和“涅槃圖”和“十六王子”像。照相神態各異,持物不同,栩栩如生。“涅槃”像中釋迦牟尼像頭南面西,左肋側臥。肋骨裸露明顯,形體消瘦。其身旁圍坐釋迦牟尼的十大弟子,其面相均呈異族形象。或低首致哀,或仰面嚎啕,或撫其首,或抱其足,神態不同。十六王子像和涅槃圖像,其風格反映出濃郁的地方特色。龕像旁布滿“像主”名記,其中有“柏義王”和須昌縣令、縣丞、縣尉、僧人等。窟外右側摩崖上有隋代開皇七年、十年造像題記和唐代題記。2號窟中間為圓雕上半身佛像,高2.43米,高肉髻,面相豐滿碩長,蠶眉細目,嘴似菱形,嘴角翹起,鼻樑高挺較長,眉間刻白毫相,兩耳垂肩。微袒胸部,露雙乳,著雙領下垂式袈裟。右手上舉(殘),左手放於膝部。其左右兩菩薩,左像高1.6米,為倚坐像,腳下踩蓮台。右像高1.1米,呈善跏趺姿,露赤雙足。右手撫胸,左手撫膝。兩像面部均寬圓豐滿,臂釧頸圈,纓珞繁縟,高寶冠內有化佛形象。這三尊造像均通體磨光,雕刻細膩,比例勻稱協調。東壁上有一組“像主”名記,窟門上有明代創修石階題記等。

3號窟北壁上復刻尖拱形龕,內為一佛二弟子3尊高浮雕像。中間為彌勒佛倚坐像,高0.42米,袒胸露乳,著雙領下垂式袈裟。頭後有桃形背光,螺紋肉髻。面相豐滿,右手撫於胸前,左手撫於膝部。其左右弟子像,體態婀娜。3像均是通體磨光。西壁上有唐代元和十年“大唐故節度隨軍宣德郎試大理司直權知齊州司馬清河”張頴行彌勒贊文並序。

4號窟內原有造像12尊。北壁中間一鋪造像,中間為釋迦牟尼倚坐像,亞腰疊澀方頂座,壼門內刻力士及狻猊。像通高1.9米,高肉臀,面部較寬圓,手施無畏與願印,身著雙領下垂式袈裟,衣紋厚重,線條較粗。其左為阿難、迦業立像,左阿難身顯瘦小,略顯稚氣,衣紋較為粗糙。迦業像面部豐滿,微露笑容,著雙領下垂式衣,衣面光滑,足部露百折式內衣紋。均光頭,施蓮花合掌印。白佛山西側有天仙聖母、祥雲二洞窟及大雄寶殿等建築。天仙聖母、祥雲二洞窟位於高高的懸崖上。系清康熙年間人工開鑿而成。兩洞並列,中有石門相連通。洞口均向西,距下面壘砌的院落4米,由兩列平行的石階通上洞口。

神台正面刻有瑞獸麒麟圖,形象生動逼真。神台後是疊澀仰蓮蓮花及竹節多角座,座上僅存觀音菩薩下半身像。像後南壁上刻一幅圖畫,外圍凸起行框,畫上部為雙龍戲珠圖,龍騰雲繞。左下部刻有山巒形象,右方為護法韋馱神像,高0.8米,身披盔甲,腳穿戰靴,合掌而立。北洞曰“天仙聖母洞”。此洞和南洞基本相同。北部原為天仙聖母像,僅存下半身像及像座、神台。

兩洞內有題記10餘方。洞下院落系人工壘砌鋪墊而成,東西11米,南北21米,有南北二山門,北山門有石台階直通下方30米處的大雄寶殿,南山門向南轉西是1200多米的石砌盤路,直通山腳的古廟會場。