簡介

光束髮散角是用來衡量光束從束腰向外發散的速度。在自由空間光通信的套用中需要非常低的光束髮散角。具有非常小發散角的光束,例如光束半徑在很長的傳輸距離內接近常數,被稱為準直光束。

由於波動性,光束中存在一些發散是不可避免的(假設光在各向同性介質中傳輸)。緊聚焦光束的發散角更大。如果一個光束髮散角遠大於物理上決定的發散角,那么光束就具有很差的光束質量。

光束髮散角的定量表示

發散角

發散角 發散角

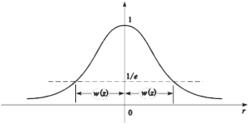

發散角存在很多關於發散角的定量定義: 最常用的定義是,光束髮散角為光束半徑對遠場軸向位置的導數,也就是與束腰的距離遠大於瑞利長度。這一定義延伸出半發散角概念(單位為弧度),依賴於光束半徑的定義。對於高斯光束,光束半徑通常定義為處於峰值強度的 處對應的半徑。而非高斯形狀的光束,可以採用積分公式,在光束半徑詞條中有具體討論。有時採用全形度,是半發散角的兩倍。除了在高斯光束中取處於 峰值強度處對應的點的角度作為發散角之外,還可以採用半高全寬(FWHM)發散角。在雷射二極體和發光二極體數據表格中通常採用。高斯光束中,採用這種定義的發散角是由高斯光束半徑確定的半發散角的1.18倍。

發散角

發散角舉個例子,小的邊發射雷射二極體快軸對應的FWHM光束髮散角為30°。這對應25.4° = 0.44 rad 的半發射角,很顯然為了在不截斷它的情況下使這一光束準直需要採用相當大數值孔徑的稜鏡。很大發散的光束需要採用一些光學裝置以避免球面象差引起的光束質量下降。

高斯光束的發散角和質量較差的光束

發散角

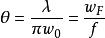

發散角對於衍射極限的高斯光束, 光束半發散角為λ / (π w),其中 λ 是波長,w是束腰半徑。這一方程基於傍軸近似,因此只有當光束髮散角不是很大時才適用。

給定光束半徑,更大的光束髮散角,也就是,更大的光束參數乘積,與光束質量有關,代表將光束會聚成非常小的點的可能性更小。如果用因子M來表征光束質量,那么半發散角為:

發散角

發散角 發散角

發散角舉個例子,Nd:YAG雷射器產生的1064 nm的光束具有理想的光束質量( ),光束半徑為1 mm,半發散角只有 0.34 mrad = 0.019°。

空間傅立葉變換

將雷射光束的復電場空間進行傅立葉變換變為橫向坐標的函式是非常實用的(傅立葉光學)。這樣可把光束看做一系列平面波的疊加,而傅立葉變換表明平面波的振幅和相位都進行變換。在自由空間中傳播時,只有相位值有變化。

空間傅立葉變換的寬度,例如均方根寬度,與光束髮散角有直接關係。這表示通過計算光束軸向任一點的橫向復振幅就可以得到光束髮散角,這裡假設光束是在各向同性介質中傳播(例如空氣)。

測量光束髮散角

為了測量光束髮散角,通常測量光束散焦度,也就是採用光束分析儀測量不同位置的光束半徑。

也可以從某一平面的復振幅分布來得到光束髮散角。這些數據可利用夏克哈特曼波前感測器來得到。

高斯光束

由雷射器產生的雷射束既不是平面光波,也不是均勻的球面光波。雖然在特定位置,看似一個球面波,但它的振幅和等相位面都在變化。從理論上來講,光在穩定的雷射諧振腔中進行無限次的反射後,雷射器所發出的雷射將以高斯光束的形式在空間傳輸。而且反射(衍射)次數越多,其光束傳輸形狀越接近高斯光束。從另一方面講,形狀越接近高斯光束的雷射束,在傳播、偶合及光束變換過程中,其形狀越不易改變,在高斯光束時,不論怎樣變換,其形狀依然是高斯光束。

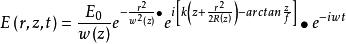

在雷射器產生的各種模式的雷射中,最基本、套用最多的是基模高斯光束。在以光束傳播方向z軸為對稱軸的柱面坐標系中,基模高斯光束的電矢量振動可以表示為

發散角

發散角式中, E為常數,其餘各符號意義表示如下:

發散角

發散角 發散角

發散角 發散角

發散角 發散角

發散角 發散角

發散角 發散角

發散角 發散角

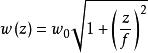

發散角其中, 為基模高斯光束的束腰半徑, 稱為高斯光束的共焦參數或瑞利長度, R( z)為與傳播軸線交於 z點的基模高斯光束的遠場發散角為高斯光束等相位面的曲率半徑, w( z) 是與傳播軸線相交於 z點高斯光束等相位面上的光斑半徑。

發散角

發散角根據對發散角的理解方法不同,其測量方法有很多,在此我們例舉幾個典型的發散角測量方法,同學們可以收集整理更多的測量方法。

透鏡變換方法

對高斯光束,設理想薄透鏡(所謂理想薄透鏡,是指在光路中引入的理想薄透鏡不影響光束的強度分布,不截斷光束,緊靠透鏡兩邊的光斑大小和光強分布完全一樣)的焦距為 f,光腰半徑為的高斯光束在透鏡焦平面上的光斑半徑為:

發散角

發散角 發散角

發散角高斯光束的遠場發散角為

發散角

發散角由測量實際光束在透鏡後焦平面處的光斑半徑w,計算得到實際高斯光束遠場發散角:

發散角

發散角分子代表w

在會聚透鏡的後焦面內測量光斑尺寸,光斑直徑與聚焦透鏡焦距之比即為出遠場發散角。

對基模高斯光束,w為半徑的環圍內含有總功率的86.5%。相應的實際光束遠場發散角即為其焦平面光斑中含86.5%總能量的環圍的角半徑。需要注意,這裡測量的是透鏡焦平面處的光斑,而不是透鏡後的光腰尺度,光腰位置並不與焦平面重合,只有透鏡焦平面處光斑才是入射光的遠場。

也有採用峰值光強的1/ e處的光束半徑計算遠場發散角的,其中含有約63.2%的總能量,這表明套用者更關心焦斑中心部分的光強。

光強度分布測量法

發散角

發散角雷射光束束腰的位置根據諧振腔腔型的不同而定,通常可以認為束腰在光束輸出視窗附近。在遠場時我們用光電測量裝置測得光強的橫向分布,確定強度為中心強度處的直徑 d,測得測量點到束腰的距離 L,則遠場發散角可以認為是

發散角

發散角在此種方法的測量中,如果是小發散角的雷射光束,需要一個長的測量距離,通常可以採用平面鏡多次反射的辦法增加測量距離,但因為平面鏡面形引起雷射光束形貌改變將增加光強橫向分布測量的誤差。

雙孔法

利用兩個大小一致的圓孔(光闌)相隔一定距離放在雷射光路中,要求光闌與雷射束腰處的直徑相當,保證通過的光束能量為全部能量的86%左右。由第一個光闌發出光被第二個光闌遮擋了一部分,在第二個光闌圓孔的外圍形成亮斑。如果實驗條件簡陋,可以直接測量這個亮斑的直徑;如果有雷射功率測量儀,可以分別測量兩個圓孔出射的光強度,由光衍射的愛里斑換算出雷射光束髮散角。

由於該方法簡單易行,採用此種方法測量雷射光束髮散角的人較多。