原文內容

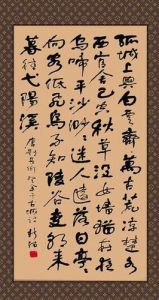

登餘乾古縣城⑴

孤城上與白雲齊⑵,萬古荒涼楚水西⑶。官舍已空秋草沒,女牆猶在夜烏啼⑷。

平沙渺渺迷人遠,落日亭亭向客低⑸。

飛鳥不知陵谷變⑹,朝來暮去弋陽溪⑺!

注釋譯文

詞句注釋

⑴餘(yú)乾:唐代饒州餘乾,即今江西省餘干縣。餘,即余。

⑵孤城:餘乾古城原在一座小山上,故稱“孤城”。

⑶楚水:淮水,這裡指信江。餘乾古城原在餘江、漢江西北。

⑷女牆:城牆上的城垛。

⑸亭亭:高聳的樣子。

⑹陵谷變:山陵變成深谷,深谷變成高山。因餘乾縣城後從山上搬到山下,所以說“陵谷變”。

⑺弋(yì)陽溪:弋陽與餘乾相連的一條小溪,在信江中游。

白話譯文

登上孤城,空曠天低只覺人與白雲齊,楚水以西像萬古荒原沒有人跡。當年的官舍秋草淹沒,空空如洗;城垛尚在,夜烏棲息,發出哀啼。平沙遼遠渺渺使人迷茫,落日亭亭而下比客人低。飛鳥不知道古城變深谷,朝來暮去悠然繞在弋陽溪。

創作背景

唐肅宗上元二年(761)劉長卿從嶺南潘州南巴貶所北歸時途經餘乾,詩人被貶謫,是由於為官正直不阿而遭誣陷,因此他深感當時的政治腐敗和官場污濁。劉長卿途經餘乾之時,又剛剛經過軍閥戰亂,觸處都見戰爭創傷,顯出國家衰弱、人民困苦的情狀,使詩人更加為唐朝國運深憂,故而創作這首詩。

作品鑑賞

唐代饒州餘干縣,即今江西餘干。“古縣城”是指唐以前建置的餘干縣城。先秦時,其地名作余汗,因境內余水、汗水得名,為越國西界城邑,在安仁江(即今江西境內信江)西北,安仁江上游屬楚國,故詩中雲“楚水西”。漢代置余汗縣,隋代正名為餘干縣。唐代遷移縣治,這箇舊縣城逐漸荒落。劉長卿這詩是登臨舊縣城弔古傷今之作,在唐代即傳為名篇。這荒落的古城也隨之出了名,後有稱之“白雲城”的,也有修建“白雲亭”的,都是附會劉詩而起。

劉長卿在唐肅宗上元二年(761)從嶺南潘州南巴貶所北歸時途經餘干所作。詩人被貶謫,是由於為官正直不阿而遭誣陷,因此他深感當時的政治腐敗和官場污濁。現在他經歷的這一地區,又剛剛經過軍閥戰亂,觸處都見戰爭創傷,顯出國家衰弱、人民困苦的情狀,使詩人更加為唐朝國運深憂。這首即景抒情的詩篇,就包蘊著這種感慨深沉的嘆喟,寂寥悲涼,深沉迷茫,情在景中,興在象外,意緒不盡,令人沉思。

這是一座小小的山城,踞高臨水,就象塞上的孤城,恍惚還象先秦時那樣,矗立於越國的西邊。它太高了,仿佛跟空中白雲一樣高;也太荒涼了,似乎億萬斯年就沒人來過。城裡空空的,以前的官署早已掩沒在秋天茂密的荒草里,唯有城上的女牆還在,但已看不見將士們巡邏的身影,只在夜間聽見烏鴉在城頭啼叫。站在城頭眺望,平曠的沙地無邊無際,令人迷茫;孤零零的夕陽,對著詩人這個遠方來客冉冉低落下去,天地顯得格外沉寂。在這荒寂的世界中,詩人想起了《詩經。小雅。十月之交》的詩句:“高岸為谷,深谷為陵。哀今之人,胡憯莫懲。”古城滄桑,不就是“陵谷變”嗎?詩人深深感慨於歷史的變遷。然而無知的鳥兒不懂得這一切,依然飛到這裡覓食,朝來暮去。

這首詩,即景抒情而又不拘泥歷史事實,為了突出主旨,詩人作了大膽的虛構和想像。這城廢棄在唐初,詩人把它前移至先秦;廢棄的原因是縣治遷移,詩人含蓄地形容為政治腐敗導致古城衰亡。出於這樣的構思,次聯寫城內荒蕪,醒目點出官舍、女牆猶在,暗示古城並非毀於戰爭。三聯寫四野荒涼,農田化為平沙。末聯歸結到人跡湮滅,借《十月之交》的典故,點出古城荒棄是因為政治腐敗,導致人民離鄉背井,四出逃亡。舊說《十月之交》是“大夫刺幽王”之作,詩中激烈指責周幽王荒淫昏庸,誤國害民,“下民之孽,匪降自天,噂沓背憎,職競由人”,造成陵谷災變,以至“民莫不逸”。結合前三聯的描述,可見這裡用的正是這層意思。

這是一首山水詩,更是一首政治抒情詩。它所描繪的山水是歷史的,而不是自然的。荒涼古城,無可賞心悅目,並非欣賞對象,而只是詩人思想的例證,感情的寄託,引人沉思感傷,緬懷歷史,鑒照現實。所以這詩不但在處理題材中有虛構和想像,而且在詩的結構上也突出於表現詩人情懷和自我形象。詩人滿懷憂國憂民的心情,引導人們登臨這高險荒涼的古城、空城、荒城、指點人們注意那些足以引為鑑戒的歷史遺蹟,激發人們感情上共鳴,促使人們思想上深省。方東樹評此詩曰:“言外句句有登城人在,有詩人在,所以稱為作者。”(《昭昧詹言》)中肯地指出了這詩的藝術特點。

讀劉長卿的《登餘干古縣城》,一次次地會被它曠古、沉寂、荒涼、蒼茫的孤城形態引入到詩人寂寞感傷的思緒之中。這首在唐代就已經傳為了名篇的詩作,以詩的美學樣式建構了一個“萬古荒涼”的孤城世界,帶給人的審美感知陰鬱而悲涼。

“孤城”作為古典詩詞中的一個審美意象,往往因為交織著離人思歸愁緒而富有特定內涵。像杜甫的“夔府孤城落日斜,每依北斗望京華”(《秋興》)、王維的“遙知漢使蕭關外,愁見孤城落日邊”(《送韋平事》)等,“孤城”成了寂寞詩人心靈外化的情感載體。同“孤舟”“孤帆”“孤燈”“孤影”一樣,作為個體審美意象的“孤城”一般出現在詩人(詞人)當下處境的現時時空之中,同其他意象一起共同建構詩歌意境。劉長卿的《餘干旅舍》就是這一模式的書寫。但詩人同時地創作的《登餘干古縣城》則明顯突破了“孤城”意象的一般範式。置入讀者閱讀視線內的“孤城”,不僅是一個別具異色的詩歌群象組合,更是一個被詩人的寂寞幽思心靈化了的荒原世界。

公元761年(唐肅宗上元二年),一生“剛而犯上,兩遭遷謫”(高仲武《中興間氣集》)的詩人劉長卿歷經第一次貶謫,從嶺南潘州南巴貶所,北歸途經江西饒州餘干縣。早在唐初,餘干縣因為遷移縣治,舊縣城逐漸廢棄荒落。一個清才冠世卻被棄置於現實政治邊緣的詩人,適逢他鄉登臨一座已遭廢棄的舊縣城,相同境遇下的人事與物事合拍所引發的心靈震顫與聯想,使詩人登臨送目之時,不免於弔古傷懷。這座被龐大的空寂隔斷了塵世虛華的孤城世界在寂寞的詩人眼裡,仿佛億萬年如斯荒涼。“孤城”世界瀰漫出的歷史的霧靄煙霏成了詩歌時代話語的一種暗示,也成了詩人心緒的一種象徵。

從詩歌表層看,被“荒原化”了的孤城在寂寞的詩人眼裡始終保持著被看的客體地位,詩人劉長卿也始終保持著一位觀察者、審視者的立場。同李白的“相看兩不厭,只有敬亭山”那種保持目光間距,心靈則物我相通的生命體驗不同,登臨古城之上的詩人,面對歷史的滄桑變故,一如“愁極本憑詩消遣,詩成吟詠轉淒涼”的杜甫一樣,提筆抒寫的是滿紙的悲涼。為了更甚地表現主觀化的壓抑情緒,詩人在對“孤城”的閱讀審視中,將“孤城”世界特有的異質景物納入了觀察的視野。那些在審美色調上趨於凝重、黯淡的景物,構成了孤城日暮圖景,形成了詩歌的話語空間:被棄置的官舍、女牆,帶有歷史浸潤的凝滯;秋草漫長,夜烏亂啼更加濃了歷史廢墟現實存在的殘敗荒涼。茫茫一片“迷人遠”的沙地,冉冉下沉“向客低”的落日,構成了孤城的背景,“不知陵谷變”的無知飛鳥不分朝暮地在孤城飛去飛來。苦寂的畫面,滿目的蒼涼,自有“江山不管興亡恨,一任斜陽伴客愁”的意境和氛圍。詩歌遍染悲色的意象組合,使全詩涵罩在一片陰鬱的審美情緒之中,透出人煙堙埋後荒蠻的野地氣息,勾畫出詩歌悲蘊的美感特質。

顯然,這一幅意味深長的詩歌畫面,充滿了景物的色彩、層次乃至構型的外在張力,是詩人跳躍性歷史思維的散點呈現。秋草中的斷瓦頹垣,記錄著昔日官府的滿地奢華;暮鴉棲息築巢的古牆城垛,見證著昔日古城的威嚴顯赫。歷史在這裡濃縮,它具體成了一堆廢墟,也抽象成了一堆記憶。詩人的追思就在“猶在”與“已空”的對比張力中,騰挪閃跌,思緒盤曲。而詩歌中具有現實指向的那一輪將沉的落日則分明暗示了盛唐最後一縷霞光的退隱。詩人的思緒游離於歷史與現實之間,鬱結著“安史之亂”的時代創痛,使“萬戶千門成野草,只緣一曲後庭花”的凝重悲思,在歷史的蹤跡尋找和現實荒野的凝視之中紛至沓來。詩人關於時代話語的述說就在這充滿歷史滄桑感與現實殘敗感的“孤城”圖景中得到了隱喻性的呈現。而一直隱藏在詩歌話語背後,試圖以孤城本身替代直接言說的詩人終於按捺不住,以“客”的主體身份出現在詩歌頸聯之中,並於詩歌尾聯諷評譏議,借闖入眼瞼的幾隻覓食的無知飛鳥,將歷史感傷情緒推向高潮。那朝來暮去的飛鳥,多像“飛入平常百姓家”的“昔日王謝堂前燕”,在陵谷巨變的歷史時空中穿行,卻熟視無睹於歷史的滄桑變故。“不知”二字,加重了陵谷巨變所隱含的巨大情感撞擊力度,增添了歷史轉瞬成空的人事幻滅之感。而詩人這一聲沉重伴著無奈的嘆喟,更是豐富了詩歌的表現形式,強化了詩人歷史思緒的外在表達。

詩歌折射出來的陰鬱孤獨的審美姿態,也是身逢亂世貶謫歸來的寂寞詩人“孤獨意識”的具體呈現。在詩人的其他詩作里,同樣不乏這份幽情。像《聽彈琴》和《幽情》中,詩人更是多次借“古調雖自愛,今人多不彈”流露出一種落落寡合的情調,一種曲高和寡的孤獨情懷。寂寞的詩人拒絕以物我交融的沉迷方式述說自己的孤獨,他更喜歡用一雙孤獨化的眼睛在充滿距離感的情感探視中反觀自己的孤獨,讓客觀世界的存留擔當囈語般的精神獨白。就像詩人借高達雲端的曠古孤城,來完成自己人生態勢的象徵性書寫一樣。寂寞的孤城加劇了詩人內心的落寞悲涼之感,詩人內心的孤獨寂寞又給寂寞的孤城抹上了蒼涼冷清的色調,孤城正暗合了詩人曠世的孤獨情懷。可以說,“孤城”作為沾滿情緒的有著象徵意味的意象出現在詩歌之中,它讓我們看盡了歷史長河的寂寞與冷清,也讓我們體會到了詩人心靈深處迢遠、深邃的孤獨與迷茫。而那幾隻朝來暮去覓食的無知飛鳥,更是從孤城深層次的視點尋索上強化了詩人內心的孤獨意識。飛鳥既無視於歷史的滄桑變故,又如何能理會孤城之上詩人的一片寂寞幽思呢?詩歌至此,詩人由陵谷巨變所引發的心靈震痛寫得沉鬱哀婉,其內心秘而不宣的孤獨情懷同樣寫得深沉迷茫。

從形式美學上看,這首詩歌在結構上呈現出了一種內在的美學對稱。中間兩聯對仗工整,形成了詩歌畫面的近景與遠景,色彩與聲響。首尾兩聯各用一個主語,句式相似,對應工穩。巧妙的詩歌結構不僅保持了詩歌形式上的對稱之美,更形成了詩歌音律節奏的和諧變化。特別是首尾兩聯語意綿密,上下勾連,一氣不斷,更是產生了不同的音律效果。首聯迫促,如異峰突起,強化了孤城的萬古荒涼,給讀者造成強烈的視覺衝擊與感覺震撼效果。尾聯低緩,便於詩人悲痛壓抑情感的抒發,有如幽谷哀箏,幽恨綿長。詩歌就在結構的統攝之下,不為篇幅所窘,不為法度所限,於嚴格的體式中,氣韻飛動,神思飛揚。使這座呈現在讀者面前的餘干縣城,不僅是一座孤城,更是一座詩人心靈的荒城。無怪乎前人評說劉長卿“詩體雖不新奇,甚能煉飾”(高仲武《中興間氣集》),此詩能寫得如此沉迷哀婉、深沉悲涼,且情在景中,興在象外,正是詩人“煉飾”功夫所至。

作者簡介

登餘干古縣城

登餘干古縣城劉長卿(約726 — 約786),字文房,漢族,宣城(今屬安徽)人,唐代詩人。後遷居洛陽,河間(今屬河北)

為其郡望。玄宗天寶年間進士。肅宗至德中官監察御史,後為長洲縣尉,因事下獄,貶南巴尉。代宗大曆中任轉運使判官,知淮西、鄂岳轉運留後,又被誣再貶睦州司馬。德宗建中年間,官終隨州刺史,世稱劉隨州。