甘谷縣大石鄉榆川村村志

第一部分:基 本 概 況

甘谷縣大石鄉地處渭北乾旱淺山區,清溪河流域,鄉政府所在地海拔為1526米。明代設有驛站,清朝稱永下里,是甘谷“北山糧倉”“草編之鄉”。年均降雨量348毫米,年平均氣溫10℃。全年無霜期165天。榆川村是全鄉25個行政村之一,東距縣城40公里,南距大石鄉10公里。榆川村海拔為1642米,北部、東部與通渭縣常河鎮的常山村、通訊河村接壤,南部與汪家河灘村、南山酸刺灣村毗鄰。榆川溝河(又名響河子水)全長12公里,將該流域闢為兩半,河溝以北為榆川村,以南為榆川村的耕地。村子背山面水,榆川溝水發源於通渭縣李家店、禮辛鄉王家山。由榆川、周家溝、關城下、成家窯坡、川商戶五個自然村組成。全村六個村民小組,400戶16000多人。經過上世紀農業合作社時期的努力和前幾年整村推進等項目的實施,該流域南北兩山已基本實現了梯田化。這裡氣候總體呈現半乾旱,榆川河南面土壤較陰濕,榆川河北面土壤較乾旱,但土層都很深厚,適宜農作物成長,主要種植小麥、洋芋、玉米,還栽植一些蘋果、梨、杏樹等。村子北面山坡原有一片樹林,一到夏天鬱鬱蔥蔥,林蔭蔽日,可惜上世紀末被村上“退林還耕”了。

第二部分: 歷 史 演 變

清代以前的歷史無可考,民國十七年(1928年)以後,全縣共劃為6區,民國二十三年,調整為5區,榆川屬於第四區(西北區)。民國十五年(1936年),改鄉鎮為區屬,民國二十六年(1937年),將原6鄉鎮改為6區屬、42聯保,榆川屬於第五區禮辛鎮。建國後,1951年3月至1952年6月全縣共設8區79鄉,榆川為鄉,隸屬禮辛區。1958年,全縣撤銷區行政機構,將1鎮3區34鄉合併為25個鄉鎮,榆川鄉也一併撤銷。1958年,全縣撤鄉建社,榆川隸屬上遊人民公社。同年甘谷並於武山。1962年甘武分縣,恢復甘谷建制。1968年,撤銷原區級機構,榆川屬於永興人民公社。1984年,統一改公社為鄉鎮,榆川隸屬於大石鄉。

甘谷縣磐安鎮金川原家莊原耀說:“甘谷全縣土著僅有王、姚、李三姓,王姓在城東蒼耳王村,姚姓在城北渭河畔姚莊,李姓在尉家溝,其餘皆自山西洪洞大槐樹下遷來。”因此,榆川陳姓也不是甘谷土著居民。根據村上一輩輩的老人講,榆川先祖名喚陳綱,字維庵,系明朝天啟年間伏羌縣(今甘谷縣)禮辛里(今禮辛鎮)陳莊村人。清光緒年間,其第十一世孫陳協華高中舉人,請州、縣官員及文人為其立傳、寫序,修建祠堂。今祠堂已毀,傳文十二條屏由村人保留。據村裡的老人講述,陳維庵公祖瑩在圓咀,他有四子十八孫,其中的部分子孫後來從禮辛圓咀村搬遷至榆樹川定居。少時便常聽村上老人家言及維庵公之古今、遺事,每每皆心往神馳。據說他頭戴的草帽有雨傘那么大,一雙襪子裡可以裝四五十斤糧食。種田耕地自食其力。 他擁護祖國統一,渴望國泰民安,在清軍勝利過路之際,他帶領男村民把糧草運到樂善鎮(今武山縣洛門鎮),清兵主將見他身高體健,儀態不俗,又支援軍需,心中生愛,相藹談話,認為是個豪傑之士,當即賜給他軍裝,讓他參軍,他跪下來哭泣懇求著說:“我家有老母年事已高,實難離開”。清軍主將見他是一孝子,便不忍強求,就賞給他絲綢布帛,讓其回家。

榆川村有兩大姓氏:即榆川“陳姓”和上窯坡“成姓"。榆川陳姓大致經歷了四個發展階段:清代康熙至道光時期,自給自足、生生不息;道光晚期至新中國解放初期,家族興旺、人才輩出;解放初期至2000年,維持溫飽、停滯不前,重視教育、有所發展。

(一)自給自足,生生不息(清代康熙至道光時期)

從榆川村周圍的土壤結構和裸露的岩石可以推斷出,榆川村歷史上應該全部是澇壩。這一點還可以從鄰村的一些家譜記載得以佐證:康熙五十七年發生大地震,榆川村東面發生山崩,大壩里的水全部決堤,這才留下了榆川村的這片河灘地。據村上部分老人介紹,最初,親弟兄四人從禮辛陳莊遷入榆川時,村子裡有一片榆樹,因此將村莊命名為榆樹川。村子周圍是大片的鹽鹼地,先輩們一方面開墾荒地,一方面繁衍子孫。由於當時人口少,土地多,基本上維持著自給自足的生活。根據乾隆辛未年(公元1751年)村民修建的關帝廟推斷,村民應該是康熙年間遷入榆川,因為最早的四戶人家應該沒有經濟能力修建廟宇。村內現有宅院一處,俗名“老莊”,據說是村上先輩最早的宅院。

(二)家族興旺,人才輩出(道光晚期至新中國建國初)

隨著人口的繁衍,土地開墾面積的擴大,經濟條件得到改善,文化教育受到高度重視,榆川“陳姓”家族勢力逐漸興起。村上修建了城牆,設有四道城門,晚上還有人巡夜值守。這一時期,村上“陳姓”家族有大院內、圈牆內、染房內、總門內、下商戶等。村上出了兩個“貢爺”:一個是光緒乙酉科拔貢,為陳家旭祖父;一個是恩貢,為陳玉章祖父。

清代貢生有六種:歲貢、恩貢、拔貢、優貢、副貢、例貢。作為“六貢”之一的拔貢,是各種貢、監生中素質最高、備受朝野的重視。順治元年上諭:各地推薦拔貢,順天特貢六人,直省府學貢二人,州、縣學各貢一人,一般從各直省科試的一、二等生員中選拔。雍正時,確定每六年選拔一次,乾隆七年,改為每十二年(逢酉年)選拔一次,成為定製。可見拔貢的人數遠少於舉人,得之不易。村上的“貢爺”雖無任職閱歷,但被選為光緒乙酉拔貢,可見其文才及人品的綜合素質十分優秀。

1.“大院內”家族。晚清至民國時期,這個家族是村內最大的家族,是遠近聞名的大地主,在榆川流域南北兩山占有幾千畝耕地,尤其在整個民國時期顯赫一時。家族內很多人被送往當時的鞏昌府隴西師範求學,多人也曾獲得功名。因年代久遠,加之“文革”期間,族譜、墓碑等記載家族歷史的資料被毀,加上族中老人相繼過世,迄今已難以追溯其家族發展的清晰面貌。其家族內有記載的代表人物當屬陳晉昶、陳志潔、陳守義、陳家旭。

陳晉昶(?-?),據天水民俗學家李子偉的《安遠史話》記載:民國初年,據安遠不遠的大石鄉榆樹川曾發生了一件奇事。村人陳晉昶,乃晚清拔貢。民國初他已五代同堂,享年八十有四。是年正月初一晨,他洗漱整冠,焚香拜祖後,接受了晚輩叩輩、祝福,然後欲脫鞋上炕休息。再快脫下第二隻鞋時,他又急忙穿上,說感到頭暈、急呼小孫把第一隻鞋也穿上,並說:“如有不測,免得你們麻煩。”言罷即整衣而臥,誰知竟一眠不醒,與世長辭。村人至今皆傳老先生有預感之奇。陳晉昶辭世後,鄉鄰輓聯甚多,其中馬河圖的一聯最為精當。“憑太邱令德招來,五世一堂人瑞備;乘元日良辰歸去,八旬四載壽星終。”陳晉昶老先生就是村內陳姓家族中最有名望的人物。陳晉昶兒子中的“五老爺”陳仁甫遠赴北京農業大學求學,由於中途病亡,沒有留下子嗣,村上為紀念其功名,1936年將其宅院改建為私塾,解放後擴展為榆川九年制學校。陳晉昶擅書法,尤以楷書為佳。清天水翰林劉永亨評其書云:“先生書法正盛行,行盛草,其傳世大字《發願文》乃公盛年之筆,藏於郡城一古寺中。”早食廩餼,數奇不耦,秋闈屢躓,研精宋學,為躬行實踐之事。清邑翰林王海涵、進士李士則、任廷颺、舉人馬河圖,誥授中憲大夫花翎員外郎銜、禮部主事秦望濂,同進士出身翰林院檢討、國史館協修楊思等為其撰寫壽序,現存後世家中。陳志潔(?-1956),排行老二,人稱“二老爺”。他在民國時期的甘谷一帶名氣很大。據村上一些老人說,陳志潔曾在國民政府甘肅造幣廠任主任,他和當時甘肅省內的各界名流交往甚密,尤其和省長楊思結為兒女親家,於是,榆川“大院內”家族也跟著“沾光”。由於日本全面侵華,造幣廠被迫停辦,他又回到鄉下。據縣誌記載,他在甘谷曾任省立甘谷一中教育主任、縣參議。一些老人回憶說,陳志潔在甘谷任教期間,省教育廳任職的侄兒陳守義多次來縣上檢查,縣上領導組織學生夾道歡迎,但他卻躺在床上吸大煙,不急不慌,不理不睬。陳家旭(1926-2011),他曾在西北師範大學任數學系教授、數學雜誌主編,他的兒子也曾在高考恢復後獲全省高考理科狀元。

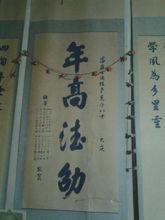

2.染房內”家族。這個家族在晚清時期有一部分人遷往外地(有人說是通渭馬營),留在村內的也有十來戶人家。這個家族一直比較重視教育,先輩陳?孜孜以求學業,曾取得“貢爺”(恩貢)頭銜,由於家裡窮,曾將職務賣給外地人(後輩說是隴西人)。其兒子輩陳?(老大)、陳昌五(老二)也都從事教育工作,很有文化素養,被當地尊稱為“大師父、二師父”。 陳昌五為晚清秀才,學識淵博,古漢語功底紮實,寫得一手好文章,遠近聞名,人稱“二師父”。經常被人請去寫祭文,當禮賓先生。先生最初在大石鎮學校任教,為大石國小校門編寫了四條對聯,受到省市教育部門領導的讚揚。先生一生從教,桃李滿天下。其八十壽辰日,省內外弟子云集榆川,場面蔚為壯觀。在外工作的弟子們為其撰寫了壽幛、中堂。壽幛語:“教澤惠流”,中堂:“年高德劭”(出自漢·揚雄《法言·孝至》:“年彌高而德彌劭。”劭:美好。年紀大,品德好。),左聯“八十載歷經滄桑飯菽飲水品學夙為鄉里重”,右聯“四旬年設教杏壇耳提面命後懿仍沾誨諭恩”。知名學生有汪深,又名汪升,中學高級教師,縣內外知名書法家。這個家族為榆川村爭得了“文風之地”的雅稱。家族後輩中陳旭為縣政協副主席(2004年--至今)。

上世紀的大石國小校門

3.“總門內”家族。這個家族大部分沒有土地,主要給大院內家族“打工”,由於家境貧困,紛紛外出靠做小商販養家餬口,有些在蘭州等地靠走街串巷擺地攤維持一家人的生計,有些在蘭州開設歇馬店為生,有些在禮辛鎮從商,也有些人在新疆落戶。村內其他家族勢力較弱,基本以貧僱農身份存在,一部分人不堪貧困舉家遷入外地謀生,其後代散居在省內外。家族在外工作人士:陳寶寶(後更名為左闖 )男,1948年4月生,大學本科,1968年3月參加工作。曾任職蘭州軍區南疆軍分區師長,後轉業至甘肅省公安廳,先後擔任省公安廳警務督察處處長、甘肅省警察學會秘書長。退休後在蘭州交通大學博文學院任研究員、行政副院長。主要貢獻:1987年6月撰寫的《對印軍“進攻性防禦”戰役理論的探討》被中國軍事科學院評為優秀論文二等獎;在軍隊工作期間先後在軍以上學術期刊上發表論文30餘篇,撰寫《荒漠地區戰役》《高寒地區戰役》《高寒地戰鬥》等三篇文章入選並刊登在《中國軍事百科全書》第二卷;在公安機關和民辦高校工作期間撰寫的《論公安執法的地方保護主義和部門保護主義》《用禁毒工作的新思路懲治毒品違法犯罪—--為西部大開發創造良好的法案環境》《毒品犯罪—--西部最大的治安隱患》等文章均被刊登在《公安內參》《人民公安報》等刊物上並轉載,多次獲獎;在蘭州交通大學博文學院工作期間多次被評為先進個人和年度優秀工作者。陳記來,男,1952年生,畢業於西安交通大學,分配到甘肅省電力局,在省電力局運行調度科任科長。

(三)維持溫飽,停滯不前(解放初期至2000年)

榆川村有史以來均是以農耕為主,解放前全村土地多數集中在地主手裡,多數人以扛長工,打短工為生,常年食不果腹、衣不蔽體,過著饑寒交迫的生活。1949年新中國成立以後,村民分到了土地,生產積極性空前高漲,深翻土地、改良土壤,人民的生活水平得到了長足的提高。新中國成立後,榆川村也經歷了一場翻天覆地的社會運動,一些家族先後在合作化、文革等運動中受到打擊,開始衰落。改革開放以前,這一流域完成了大規模的梯田建設,由於文革運動等原因,農村經濟還是沒有大的發展。這一時期雖然建成了大片梯田,但由於當時實行計畫經濟體制,老百姓還在挨餓。改革開放初期,實行家庭聯產承包責任制,農民和土地的活力被激活,家家戶戶基本上能過上吃飽穿暖的日子。這一時期,村上開始通電,村上有了黑白電視,個體電影放映隊開始出現,由於電視少,轉播質量不高,大部分村民在個體放映隊院子裡看電影,有時還出現場場爆滿的景象。這一時期教育沒有受到村民重視,大部分村民國中畢業後在家務農。村內的一些年輕人輟學後外出,尋找蘭州的老鄉幫忙,介紹打工。據了解,僅蘭州大學就有幾十個人在後勤服務中心工作。

(四)重視教育,

2000年以後,隨著改革開放的深入,村民思想得到極大解放,外出務工人員越來越多,經濟狀況逐漸得到好轉。出行方面,開通了通往蘭州和縣城的班線車,極大地方便了村民外出。教育事業方面,學生苦讀,教師苦教,家長苦供,每年有考上大學並在外就業的,尤其是近幾年出現了井噴式增長,累計有30多人考入大中專院校。村莊面貌方面,縣鄉村立足實際,以增加農民收入、培養新型農民為重點,以改善農村基礎條件、整治村容村貌為突破口,積極探索,大膽實踐,加大了新農村建設力度。截至目前,基礎設施方面,移動通訊網路開通,硬化村內主巷道1000米,建成村級辦公陣地300平方米,硬化公共文化活動場所一處,新建教學樓一棟、學校食堂一處,安裝太陽能路燈10餘盞。產業培育方面,種植優質馬鈴薯400畝以上,新建優質果園200畝以上,建成沼氣池100口以上,輸轉剩餘勞動力400人,創勞務收入2000萬元。文化活動方面,每年春節期間都舉辦籃球、象棋、廣場舞比賽和秧歌演出,豐富了民眾文化生活。居住條件方面,實施了一批危房改造項目,尤其一些致富能人不等不靠,自籌資金修建了小洋樓,安裝了暖氣,住上了和城裡人一樣舒適的樓房。現任村支書陳永強,2009年10月註冊成立了甘肅永強建設工程有限公司,經過近幾年的發展,已發展成為一家集建築承包、五糧陳聖酒代理和小額擔保貸款為一體的集團公司。

第三部分:村 內 文 物

榆川村共有五處文物,其中寺廟兩處,古堡兩處,老校門一處。寺廟為文昌殿、財神殿。文昌殿建在榆樹川村南河沿上,舊廟建於何時無從考證,為建新廟於2009年初拆除。新廟於2011年建成。建築面闊三間,進深七檁,前後廊,灰筒瓦歇山調大脊,旋子彩畫。殿內有魁像一尊,高1.4米,一手持筆一手端硯,足下鎦金麒麟;文昌帝君像一尊,帶木製雕龍神龕。文昌星是天上星官的名字,叫文昌星,民間認為它是專門管理人間讀書和文上功名的一個天上官員。 魁星是中國古代的傳說神話人物,主宰文運,在儒士學子心目中,魁星具有至高無上的地位。榆川人建此廟宇,寄託著功名夢想。財神廟供奉黃飛虎、關羽像,旁列周倉、關平像。兩處古堡為民國初建成,一處古堡在村內,已經開闢成6戶民宅;一處在北面半山腰,裡面種植農作物。村子中央為榆川學校,學校有一處廢舊不用的老校門,為上世紀初建成,建築風格為西式(哥德式)建築,上面有一磚雕牌匾,文字隱約可見:仁甫學校。校內有三株古柏,為清代種植。

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村魁 星 樓 正 面

魁星樓背面

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村泰山、財神廟(始建於乾隆辛未年)

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村半山腰的古堡

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村哥德式老校門

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村第四部分: 書 畫 傳 承

翰墨芬芳的榆川,歷史文化久遠,書法繪畫之風自清代中晚期起盛行不衰,家家戶戶貼字掛畫蔚然成風。陳旭初、陳玉章等書法大家,在故土留下了不少的牌、匾、幛、軸、中堂、對聯、條幅,有力的推動了榆川書法的發展。陳旭初、陳九如、陳子實等老先生的書法各領風騷,精彩紛呈,其晚輩陳玉章、陳金聲、陳玉福、陳歉益、陳樹基、陳德璽、陳琳(女)、陳貴、陳小斌等人更是汲取了先輩的書畫精髓,繼承了先輩的書畫精神,這一切展現了榆川書法、繪畫的精粹。 其中,陳旭初以楷書為佳,陳玉章以行書為佳,陳歉益以隸書為佳。此外,村民還收藏了一些省內外名家的書法繪畫作品。

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村陳晉昶(字旭初,號文川東陽隱士) 作品

創作於1896年(丙申年(猴年),清光緒二十二年)

陳紹墉,禮辛陳莊人,(1880-1948)清光緒26年(1900年)撥貢,人稱“貢爺”。於1934-1935年任甘肅省省政府參議員,1936年回籍養病,於1914年倡籌修建禮辛鎮“國民國小”---系甘谷縣最早的六年制國小之一。

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村陳子實(教師出身,已故) 作品(創作於1957年)

先生的書法取法於顏體 ,結字飽滿,厚重嚴實,有大家風範。

陳昌五(?-?)(教師出身,已故),大石鄉國小校門校訓: “教育為立國之基,這般事業豈可輕放不做;學校乃成才之本,此等地位須得慘澹經營”,辦學宗旨:“讀古今書,原不在尋章摘句徒夸美富,做學問事,還須得參中酌外,順應潮流”。

甘谷大石鄉榆川村

甘谷大石鄉榆川村陳玉章(陳昌五之長子,教師出身,已故) 作品一

陳琳,女,字,高原靈芝,甘谷縣大石鄉榆川村人。1946年10月生,1964年9月參加工作。大專文化程度。曾任甘肅省公安廳政治部副主任,三級警監。曾任國小教員、國小校長、公社副書記、科員、副科長、科長、副處長、紀委副書記(正處)等。退休後,熱愛生活,學習美術,專攻工筆畫,取得一定成績。2006年10月,省公安廳舉辦的機關離退休幹部書法美術攝影作品展中,作品“牧丹”獲三等獎。 2007年10月,甘肅省公安廳、甘肅省文學藝術聯合會、甘肅省警察學會、甘肅省美術家協會、甘肅省書法家協會、甘肅省攝影家協會,舉辦的甘肅省首屆“警苑杯”美術書法攝影展中,“仕女”榮獲美術類優秀獎。2011年6月,蘭州軍區政治部,舉辦的蘭州軍區慶祝建黨90周年老幹部書畫展中,繪畫作品榮獲二等獎。2011年6月,公安部離退休幹部局,舉辦的全國公安機關離退休幹部紀念中國共產黨90周年書畫展中,“仕女”榮獲優秀獎。現為蘭州老年書畫協會會員、甘肅隴風詩書畫社社員、蘭州軍區老戰士大學書畫研究會會員。

陳樹基,筆名雪峰,男,1940年8月22日出生,甘肅天水甘谷縣人,當代實力派書法家,現為中國國家書法協會會員、甘肅省書畫家協會會員。60年代在蘭州大學行政部門工作,後在甘谷縣多年從事教育工作至退休。自幼酷愛書法,工作之餘默默研習、幾十年如一日從未輟筆,其傳統文化底蘊深厚,性格內斂,將我國傳統文化元素有機融入到了書法之中,剛柔相濟,筆力遒勁,古樸雅致,嚴謹大方,深受人們的喜愛和收藏。

陳志林,字志凌,1968年出生於榆川,畢業於西安科技大學。現為中國書法家協會會員,中國美術家協會會員,天津藝術教育學院藝術指導委員會委員、教授,甘肅省收藏協會書畫研究委員會副秘書長以及甘肅省書畫研究院秘書長,2005年考入中國藝術研究院杜滋齡工作室碩士研究生班。其作品發表於《中國書畫報》、《美術報》、《甘肅日報》、《神州詩書畫報》等各類刊物,部分併入編《中國書畫藝術家大典》,著有《陳志凌國畫集》。他以嫻熟的筆墨技巧勇於創新,巧妙構思,常給人以新奇之感。特別是他的畫作,充滿詩情畫意,動靜相生,虛實兼容,富有時代氣息。

陳貴,1968年生,祖籍榆川“大院內”,畢業於中國美術學院國畫系,中國藝術研究院碩士研究生,現為甘肅省美術家協會會員,甘肅省國畫院畫師,敦煌畫院特聘畫師,甘谷縣美術家協會主席。