行政區劃

增城瓜嶺村

增城瓜嶺村經濟狀況

2006年村集體經濟收入26萬元,村民人均收入4160元。村集體經濟收入主要來源為商鋪、魚塘出租,村民收入主要經濟來源為出外務工。村有民營企業12家,大多數為紡織配套類企業。

特色農業為香蕉,規模種植戶5~6戶,種植面積達400畝,2006年產量400噸,實現產值48萬元,種植戶人均收入3700元。

基礎設施

該村已實現“六通”(通水泥路、通電、通水、通電話、通有線電視、通公共汽車)。

從2004年起,該村共投入45萬元用於村容村貌建設,並投入資金20萬元建設一個休閒公園,有燈光籃球場、圖書室、文化室等設施。

歷史文化

增城瓜嶺村

增城瓜嶺村鄉村特色

碉樓:

增城瓜嶺村

增城瓜嶺村水上碉樓有其獨到之處,首先如遇外敵入侵,可以拉起與河岸相連的吊橋,這樣碉樓就變得易守難攻。碉樓首層正中有一塊石碑鑲嵌牆中,記載著建樓的經過。

修建碉樓是因為從19世紀50年代起瓜嶺村就不斷有村民出洋謀生,村里多是婦孺,僅1919年,土匪就進村綁架了僑眷36人。1928年,為防盜匪劫掠,該村旅外僑胞捐資修築兩座碉樓,其中一座就是寧遠樓。

抗戰期間,該碉樓還抵禦過日本侵略者,並可以看到碉樓鐵窗上的彈痕。

石橋:

該村河上一座石橋是20世紀80年代修建的,名為東安大橋,據說修橋之前,村民都是擺渡過河。

舊街:

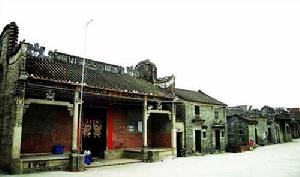

河西岸,小村最寬闊的一條街道叫舊街,臨街的是祠堂、書院,全部朝東而立,共有八間祠堂,多是兩進的格局,比較簡樸。

規模最大的是四房黃公祠,是三進布局。11條狹窄的麻石巷分列其後,背後是大約200間新舊民居,既有鍋耳房,也有小別墅,布局已經不是特別整齊。

龍舟:

該村河東岸是荔枝林,河涌兩個小小的分支,大約二三十米長的小支流,裡面各停泊著一艘龍舟。每年端午,村里都會將龍舟沿河道劃出,與各村競賽。

划龍舟對於嶺南水鄉來說是一件大事,所以村史上對村裡的龍舟還有詳細的記載,解放前村裡有三艘龍舟,解放後先後翻裝和新裝了三艘,都停在岸邊,等待來年的比賽。

北帝廟:

雕樓建在河上,用一個吊橋和岸邊相連。站在雕樓頂上北望,河邊高速公路旁是一座小小的北帝廟,始建於乾隆年間。