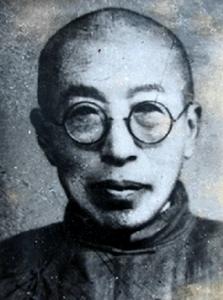

人物簡介

姓名:王石琴出生地:江蘇泰州

民族:漢族

職業:工商聯籌備會主任兼秘書長

畢業院校:上海大同大學

人物事跡

王石琴,被授予學士學位,1949年參加革命工作。在抗戰時期,上中學的王石琴就追求光明和進步,積極參加進步青年在泰州街頭進行的抗日宣傳活動。解放戰爭時期,在上海積極參加“反飢餓、反內戰、反迫害”的學生愛國運動,閱讀、傳播革命書刊,掩護過當時受到國民黨反動派迫害的中共黨員和進步學生。1947 年秋,經民盟上海市委負責人彭應文等人的介紹,王石琴加入民盟組織。王石琴入盟不久就在上海愚園路會見了民盟總部組織部章伯鈞部長,章部長分析了當時的國內形勢和民盟的險惡處境,希望盟員不要暴露身份,否則一旦遭到國民黨逮捕,總部將無法營救。在王石琴等人即將離去時,章部長再三叮囑要警惕特務的盯梢。民盟被迫解散後,國統區陷入一片白色恐怖之中,民盟組織也隨之轉入地下活動,當時王石琴一直保持與民盟上海市委的秘密聯繫。1948年冬,在組織的安排下,王石琴等盟員去上海虹橋療養院秘密會見被國民黨軟禁在那裡的民盟總部宣傳部羅隆基部長。羅部長指示王石琴等盟員迅速返回蘇北,迎接解放。1949年初,泰州解放後的第二天,他就穿過封鎖線,回到泰州,參與地方的進步活動。建國以後, 王石琴先後擔任過泰州市工商聯籌備會主任兼秘書長、市政建設委員會副主任兼建設科長、副市長、副縣長、副市長兼體委主任、市建設局副局長、市人大副主任、民盟泰州市委主委、民盟揚州市委副主委、揚州市政協副主席。

王石琴近五十年的革命生涯,向我們充分展示了他嚮往光明,對進步執著求索的精神風貌。王石琴終生信仰共產主義,堅持真理,擁護中國共產黨,多次向組織表示入黨願望,出於統戰工作的需要,組織上將他留在黨外工作。他身在黨外,心在黨內,時刻以一個共產黨員的標準嚴格要求自己,把“思想上入黨”作為自己的座右銘。直至1994年10月臨終前,仍然心向黨組織,留下了“我未能入黨,心嚮往之”的遺言。王石琴在《慶黨六十周年有感》一詩中這樣寫道:“十月”炮聲響,“五四”震燕京。群醜徒掙扎,臘盡春意生。細流匯“七一”,奔騰萬里程。幾番歷艱險,不廢大江行。道路窮探索,正鵠飛鏑鳴。真理憑實踐,愈辯且愈明。思想凝高志,功垂青史名。日月容虧蝕,無損其瓊瑛。“三山”賴推倒,“散沙”聚成晶。生民歌大有,吾圉若金城。猗歟新風尚,可喜滄浪清。試難數千載,誰堪共話評。今當一周甲,“決議”旨恢宏。玉宇迷霧撥,神州畫備呈。胸懷頓爽朗,運籌益深閎。原則堅持緊,同心苦經營。中興業已達,小康奚難成!遙期凌絕頂,笑語八荒平。耄矣未言老,猶自竭忠誠。區區片瓦意,願得伴雕甍。樂律非我擅,濫以弄竽笙。敢羞音韻澀,聊抒祝嘏情。可見他對中國共產黨的信念與忠誠。

王石琴長期與中國共產黨肝膽相照、風雨同舟,不愧為中國共產黨的諍友和得力助手。他出身於一個地主兼工商業者的家庭。父輩先後在泰州、姜堰等地經營過大同書局、大德糧行、大陸飯店、大元錢莊、華泰紗廠等十餘家工商企業。他利用這種條件,積極為發展家鄉經濟做貢獻。1943年,他在上海求學期間,為泰州與上海工商界人士合作籌辦華泰紗廠牽線搭橋,動員父輩朋友參加投資,協助將機器設備從上海運至泰州。當時,敵偽時期,關卡林立,此舉實屬不易。1947年上海股東力主將華泰紗廠南遷鎮江,他代表全體員工上書董事會,進行不懈努力,終於將華泰紗廠保留下來,為泰州工商業發展鋪墊了一塊基石。解放後,他代表全家將祖留所有工商股權,無償捐獻國家。泰州博物館、圖書館成立伊始,又將祖傳古籍、字畫、文物全部捐獻給國家。在他的影響下,當時泰州愛國工商界掀起了捐贈熱潮。1952年,泰州市接受志願軍傷病員,籌辦康復醫院。當時他身兼建設科長,為保證原美德國小內住戶按期全部遷出,毅然讓出了自己全部住房供居民過渡。王石琴利用自己聯繫廣泛的優勢,對在台灣、港、澳和海外的同學和泰州同鄉,宣傳黨的愛國統一戰線方針,提高泰州在海外的知名度,為祖國統一和家鄉建設做出了貢獻。在擔任政府領導期間,他從不以職權謀取私利,還主動放棄國家在困難時期對他的特殊照顧。

王石琴長期擔任政府部門領導職務,對分管的各項工作勤勤懇懇、兢兢業業,對黨和人民的事業高度負責,滿腔熱情,對泰州的建設做出了很大的貢獻。主持城建工作時,在他的倡導下,先後創辦了泰山公園、果場、漁場、自來水廠,主持並參與了坡子街、東進路、五一路早期拓寬工程。創辦了泰州化工學校,為泰州市化學工業培養了一批骨幹。保護了光孝寺戒台、御史牌坊和胡人石刻等一批有價值的歷史文物。1954年7月,泰州遇到罕見的洪澇災害,鮑家壩壩堤危險,可能造成對里下河的危害。當時王石琴擔任抗災現場指揮,提出“不讓一滴水流入里下河”的口號,親臨抗災前線,冒著傾盆大雨與抗洪的廣大幹群奮戰在一起。王石琴平時經常深入基層,接觸社會,聯繫民眾,關心民眾的疾苦。

泰州民盟老主委石林在回憶文章中寫道:“五十年代我在部隊工作,又到上海讀書,那時石琴同志長期擔任泰州副市長兼建設科長之職。我有時回鄉探親,常聽人談及石琴同志的情況。其中印象最深的有這么幾件事:將府南街自家的大面積住宅讓給國家使用(為了安排志願軍休養員);將華泰紗廠中自有股份自覺獻給國家;組織拓寬泰州主要街道——坡子街、海陵路;建造泰州船閘……不管他為泰州做了多少事,但他本人總保持衛個普通平常人的形象:穿著樸素,布衣布鞋,走起路來總是不快不慢,待人接物,平易近人,一點兒看不到官架子,而且數十年如一日。文革期間,市委市政府的領導大多靠邊了,石琴當然也靠邊站了,但是他仍然身著布衣布鞋,不快不慢地走在大道上。他堅信混亂時期總會過去,黨的正確領導終將恢復。粉碎‘四人幫’後,石琴同志又被推選為市人大副主任,繼續履行他從五十年代開始作為泰州人民公僕的職責。幾十年來,他為泰州人民的建設事業出了多少主意,想了多少辦法,做了多少實事,做了多少好事,誰也沒辦法去作一個精確的統計。”

王石琴是泰州民盟的創始人,歷任民盟江蘇省泰州市直屬支部主委、民盟江蘇省泰州市籌備委員會負責人、民盟江蘇省泰州市(縣級)第一、二、三屆主委。他德高望重,為泰州市民盟的發展做出了很大的貢獻。特別是黨的十一屆三中全會以後,王石琴按照中共泰州市委和統戰部的部署,著手恢復民盟組織。由於歷史原因,當時人們對於參加民主黨派還有不少疑慮,最普遍的是:民主黨派是個什麼性質的政黨?參加民主黨派還能不能參加中國共產黨?等等。對於這些問題,王石琴帶領市委一班人,在統戰部門的幫助下,通過多種形式,耐心細緻深入地做好思想工作。我們有不少盟員入盟,都是因為聽了王石琴的宣傳。自此,泰州民盟隊伍不斷壯大。作為市民盟主委,王石琴十分重視對新盟員進行思想教育。他親自組織新盟員培訓班,邀請有關部門負責人作報告,與新盟員傾心交談;他經常聯繫民盟的歷史,開展優良傳統教育活動。在王石琴的帶領下,盟市委、盟的基層組織以及廣大盟員自覺地服從中國共產黨的領導,積極穩妥地搞好合作共事。王石琴數十年來與中國共產黨親密合作,經常教育基層組織和廣大盟員牢固樹立中國共產黨領導的觀念,教育盟員繼承民盟的優良傳統,接受黨的領導,從而為民盟組織開展各項工作創造了良好的條件。在王石琴的領導、教育和影響下,泰州湧現出一批黨盟關係先進集體,不少單位受到表彰。

王石琴十分重視發揮民盟的參政黨作用。他經常深入基層,進行調查研究。他關注民生,了解民情,反映民意。凡中共泰州市委組織的參政議政活動,他都準時到會,並根據會議中心議題,積極發表意見。

泰州民盟,集中了一大批高中級知識分子。多年來,王石琴總是啟發引導他們為振興泰州多乾實事。這些高中級知識分子不負期望,除出色完成崗位任務外,還通過參加辦學、科技諮詢服務,調研、視察等,扎紮實實為地方“三個文明建設”辦了許多好事。就民盟辦的“泰州市振華業餘學校”而言,培養了各類人才1000多人。王石琴還親自擔任民盟辦的經濟函授大學泰州分校負責人,分校學員最多時達300人。

王石琴重視幫助盟員解決生活實際問題。1991年冬,90高齡的原副主委許志壽同志病得很重。由於許老退休早,原單位勞保條件差,辦理住院手續時遇到困難。如不及時送許老住院、治療,後果難料。王石琴得此情況後,主動與有關領導共同商量解決辦法。由於他的親自關心,市教育局及所屬單位重視,在政策制度允許範圍內,解決了醫療費用的報銷問題,使許老得到及時治療。盟員、高級美術師葉大根,在市商機廠獲得落實工資政策後,仍存在身邊無子女問題,王石琴親自找有關部門和單位,終於將葉老在姜堰的兒子調來泰州工作,使葉老夫婦倆身邊得以“老而有靠”。

王石琴先後擔任市民盟主要負責人長達四十年。深受黨和人民、民盟人士的信賴,享有盛譽。先後擔任省人大代表、民盟省委委員,揚州市政協副主席、泰州市人大副主任。他身居高位,不忘人民的重託,以全局利益為重,正確對待去留。1991年10月,民盟泰州市第四次盟員代表大會召開前夕,王老懷著對黨的統戰工作高度責任感,從對市民盟領導班子長遠建設考慮,積極推薦新人擔負重任。親自去省向民盟省委陳敏之、任江平等領導陳述市民盟人事調整構想,表示自己不再擔任市民盟主委的請求,獲得上級組織的支持和統戰部門的理解。在王老等老一輩領導人的多年培養下,泰州市民盟新的領導骨幹迅速成長。

他常說:我之有德於人也,不可不忘也;人之有德於我也,不可忘也。王石琴就是這樣,懷著一顆對中國共產黨的赤膽忠心,懷著一顆愛民之心,勤勤懇懇地工作,公而忘私地工作。王石琴的一生正如馬國征在《悼念王石琴老》詩中寫的那樣:“一心向黨,公僕形象,勤勤懇懇,造福鄉邦。”

先生著作

久遠的回憶

(慶祝母校九十周年校慶)38屆校友王石琴

抗日戰爭前,泰州只有兩所中學,一東一西。一所在胡公書院內,是完全中學;一所在夫子廟內,是初級中學,兩處都是科舉儒學的舊址。它們是省泰中的前身,我們這輩和前輩的泰州學子,多出於這兩處。我是一九三三年到一九三八年期間先後在這兩處讀書的,所以我把它們看成“兩位”一體。1937年“七七”事變後,江南相繼淪陷,學校停辦,我們這群在外地求學的學生,回到泰州就讀,學員猛增,濟濟一堂。胡公書院內弦歌之聲不絕,抗日激情高昂,在這股強烈的愛國熱潮中,不少同學投入了火熱的抗日救亡活動。

胡公書院辦學,已有近千年的歷史,胡瑗(安定先生),出生於公元993年,今年是他1000周年誕辰。宋仁宗慶曆年間,取他授門弟子之法,著為太學令。他講書的書院當開先河。清光緒年間,廢科舉,辦學堂,泰州得風氣之先,較早在書院的舊址上辦起了“泰州學堂”。幾經更名延續至今,已經九十周年了。解放後黨和政府重視教育,繼承優秀傳統,發揚革命精神,全面貫徹黨的教育方針,教書育人。同時,在百廢待興的情況下,逐步改善辦學條件,美化校容校貌。幾十年間,省泰中舊貌換新顏,已成為規模空前,質量上乘的省屬重點中學,進入“中國名校”的行列。

一跨進省泰中,就可以看到醒目的古蹟--千年銀杏和蝴蝶廳(胡公書院)。在校時,我們對它們懷有深厚感情,離開了學校,也永遠地懷念著它們。它們是學校的象徵,我們心中的“聖物”。傳說銀杏樹是安定先生親手栽植,遮天蔽日、奇偉魁梧。明清建築的蝴蝶廳檐角翼然,多姿多彩。它們是歷史的見證人,我們教育事業,飽經風雨,歷經滄桑,始終像銀杏樹一樣,枝繁葉茂,碩果纍纍,具有旺盛的生機;像蝴蝶廳一樣,精緻奇巧,栩栩如生,顯示超凡的構思。我們有這個印象,先賢留給我們這兩個寶物的用意,是勉勵我們做人要像銀杏那樣正直,堅持真理;要像蝴蝶一樣靈巧,智慧無窮。

省泰中,您是育人的搖籃,在您的培育下,桃李滿園,英才輩出。“自古海陵多俊傑”。省泰中,將用她的乳汁哺育千千萬萬俊傑、英才,為海陵的發展,為祖國的騰飛作出應有的貢獻。

回憶梅蘭芳回鄉訪問演出

王石琴梅蘭芳是舉世聞名的藝術家。他祖籍是泰州,一九五六年三月專程回鄉訪問演出,給泰州人民留下了深刻的印象,是時隔二十多年了,還是歷歷在目,記憶猶新。“梅蘭芳要回鄉演出了!”這個訊息從南京發出,象電波一樣立即傳遍了泰州城鄉,到處談論。鄰縣紛紛來電詢問,共同的願望是能夠欣賞到他的精湛藝術,但更重要的是敬仰他是一個堅貞不屈的愛國志士。

梅蘭芳愉快地接受了泰州的邀請,在寧演出一結束就回泰州來了。三月七日,他同夫人福芝芳和兒子梅葆玖,率領包括姜妙香、劉連榮、王琴生等名演員的“梅劇團”來到了泰州。梅劇團的車隊一到,歡迎的人群就湧上街頭,熱情鼓掌歡迎。梅蘭芳探出身子,滿面笑容,揮動著手,一直到招待所。他下榻蘇北少有的明代園林---三峰園(即喬園)的“因巢亭”。他高興極了,好似“少小離家老大回”的遊子投入了親人的懷抱。爽朗的笑聲,表達了他對桑梓的深情。他談起有個姑母還健在,時常叮囑他有機會回故鄉看看,他並遺憾的說:女兒葆玥有演出任務,分不開身,要是全家來,多好啊!他很早就出名了,一直在大城市演出。解放後,本人表示也要訪問中小城市,多深入基層,更好地為工農兵服務。泰州是他演出的第二個中小城市。當時,泰州僅有一個劇場,條件很差,台面狹窄,燈光設備簡陋,只有一千左右座位,不能適應“梅劇團”的上演,但他毫不計較。為了酬答桑梓的盛情,他放棄本人的收入,降低票價。原定演出五天,因為要求看戲的人很多,他不顧疲勞,主動提出加演一場,作為答謝。在此期間,梅葆玖也和其他名演員一道,在日場演出。

由於在泰州時間短,又要讓家鄉人民較全面地欣賞到“梅派”藝術,他特意選擇了一些享有盛名的“拿手好戲”,先後上演了“醉酒”、“別姬”、“宇宙鋒”、“奇雙會”。一個傑出藝術家的成就,往往來自他對藝術的嚴謹作風。當時他已六三高齡,平時走路也有些蹣跚。但一登氍毹,婆裟起舞,即使“醉酒”中難度很高的“銜杯”,也是靈活自如。他那抑揚婉轉的梅派唱腔,更吸引著每一個觀眾,台下不時報以熱烈的掌聲。每次劇終,總要謝幕多次,姿態卻不雷同,輕盈的步伐,深情的微笑,既優美多姿,又感情豐富。與他同台演出的姜妙香、劉連榮、王琴生等也各顯身手,相得益彰,不斷贏得掌聲。

泰州附近地區,遠至東台、鹽城、海安、揚州的民眾也趕來觀劇。當時雖然春寒料峭,但劇院門口卻徹夜排隊,等候買票。有位白髮蒼蒼的老大娘,排了幾次隊,卻沒有買到票子,眼看訪問演出就要結束了,急的什麼似的。梅蘭芳不知怎么聽到這件事,即托劇場同志在加演場次給她安排了座位。散場後很多民眾聚集在劇場門口,久久不散,要見自己的藝術家,等待他下裝出場,他總是微笑地向民眾招手致意。每到一處訪問,總喜歡和民眾握手交談,親如家人。在泰山公園訪問時,瞻仰了烈士祠、參觀了岳飛廟,並為公園畫了一幅梅花。

在泰期間,他訪問了親屬。舊社會的苦難,增加了梅蘭芳對新社會的熱愛。梅家住在泰州東郊鮑家壩,是世代種田和從事油漆泥塑的貧農兼手工業者。那是,十年九荒,非旱即澇。清朝道光年間大水,泰州一帶一片汪洋。他曾祖父病死,曾祖母帶領孩子到江南逃荒,歷經千辛萬苦,還是不能生活下去,不得不分糧減口,忍痛將孩子賣給戲班子,讓他走江湖謀生,自己回到鮑家壩,孑然一身,住在破舊的草棚里,窮愁而死。這正是舊社會貧農、手工業者苦難遭遇的縮影。梅蘭芳懷念苦難的先人,和夫人、兒子到祖墳祭奠,獻了花圈。撫今思昔,憶苦思甜,怎能不無限感慨。梅蘭芳的姑母傳下了流落他鄉的家史,他們一家多么眷戀故鄉呀!

大家都知道,梅蘭芳在抗日戰爭時期,忍受了所謂“梅郎金盡”的艱苦歲月,“蓄鬚明志”,拒不上演,發揚的高度的愛國主義精神。解放後,他心情舒暢,煥發青春,從大城市到小城市,從內地到邊疆,從國內到國外,不辭辛苦,為工農兵服務,為革命外交服務,努力改造世界觀,成為一個共產主義戰士,毛主席、周總理都非常關心他。泰州歷史上有個知名的愛國藝術家柳敬亭,為了挽救明朝的滅亡,四處奔波,以說書“技藝”,喚醒人們的民族意識。他們以高超的藝術和愛國主義精神,前後媲美,廣為流傳。至今泰州還傳誦著這樣一首《望江南》詞:“吳陵好,絕技柳梅雙。檀板難消南渡恨,歌衫未卸北平裝。一例管興亡。”吳陵就是泰州。“檀板難消南渡恨”,是說柳敬亭說書時難以消除因清兵入關,北京失守,巨觀底片安江南,最後終於亡國的遺恨。“歌衫未卸北平裝”,是說梅蘭芳在盧溝橋事變發生,北平淪陷後,為了捐獻抗戰基金,不肯脫下舊時在北平演出的戲裝。他們兩人同樣關心國家的興亡,表現了強烈的愛國熱情和崇高的民族氣節。因此泰州人民以這樣兩位著名的愛國藝術家而感到光榮和驕傲。現在泰州民眾有這樣的想法:有條件時,能在一個遍植柳、梅的風景區建起一個“柳梅館”,紀念他們的藝術成就,表彰他們的愛國主義精神。這說明了廣大民眾對他們的熱愛和尊崇。

短短的訪問很快過去了!家鄉人民依依不捨。梅蘭芳深情地表示,今後一定還要重訪故鄉。哪裡料到這個心愿沒有能夠實現,梅蘭芳同志就和我們永別了!

梅蘭芳同志我們永遠懷念你!

悼念王石琴先生文章選編

王石琴先生誄辭並序王退斎

敬恭桑梓不辭辛,盡瘁為民殫一身。

立德立功垂後祀,愛鄉愛國紹先人。

一生行誼留遺想,兩世交情覺倍親。

邑乘千秋為立傳,型儀百世朂邦民。

一九八0年夏,余晤石琴先生於故鄉,知其為故人光國詩人之哲嗣,其先人行誼文章,為鄉里所推重。余以友人之介紹,曾與通唱和。一別五十餘年矣,人世滄桑,音問遂絕。茲獲悉其早已作古,不禁欷歔久之。石琴見余詩集數冊索閱之,謂系鄉邦文獻足珍,宜予付梓,以廣流傳。翌年春石琴來滬,邀余還鄉,襄修方誌、並請為故鄉泰山公園徵求滬上名家書畫。及秋,徵得數十幀,攜以還鄉。石琴邀請邑中各界領導及知名人士多人,開歡迎會於公園。攝影、廣播、設宴,為一時盛事。八二年春,余再度還鄉,為襄修方誌,住喬園招待所四個月余。與石琴昕夕聚敘,於修志諸端,多所商定。泰州市政協文史委員會為余出版詩詞集,余有詩紀之。石琴為人敦品好學,誠篤恭謹,蓋受諸先人之教也。歷任本邑工商、建設領導之職,嗣又被選為市人大副主任、揚州政協副主席、江蘇省人大代表等,廉能並著,政績斐然。而勤求民隱,上達下情,尤不負人民代表之職任。至於重視地方文獻,廣徵博引,補缺搜遺,不遺餘力。尤注重徵求當代邑人旅外及華僑知名人士之事跡及著作,此足以促進旅外邑人愛鄉之情,而是為桑梓增光者,其遠見高識尤可佩焉。君曾徵得旅美華僑邑人沙學浚教授等之事跡及著作,余曾受其委託徵集旅滬旅京邑中知名人士支秉彝、羅君惕、夏道行、王愷謀、侯德原諸君傳記及著述。石琴之歿,其學行事功,固足以永垂不朽,而其未成遺志,猶望故鄉後進,有以繼承而發展之也。茲泰邑黨政各方暨生前友好與其夫人錢樹蕙謀輯刊王石琴紀念集以問世,徵文於余,奈以年邁思澀,不能為揄揚之詞,爰略述淵源,並詩一首與之,即以紀無窮之哀思焉。

乙亥春日上海市文史館館員邑人王退齋謹識