人物經歷

王文興

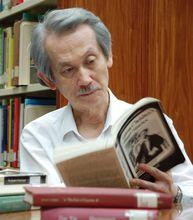

王文興王文興生於1939年9月24日,出自福州的書香門第。1946年,舉家遷台,先住在台灣南部的東港,兩年後遷居台北,他早在台灣師範大學附屬高級中學讀高中時就對文學產生了興趣,同時開始寫小說。高中畢業後,他考取國立台灣大學外文系,1958年王文興作為大一學生,在《台大青年》發表了第一篇小說《守夜》。1960年王文興和同班同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人創辦《現代文學》雜誌。早期的《現代文學》編輯事務多半由他負責。台大畢業後,他前往美國愛荷華大學的作家工作室從事研究,獲得藝術碩士學位。1965年回國,在台灣大學外文系擔任講師,1979年升任教授,主講英美小說等課程多年,提倡精讀,對文學藝術之品評、賞析,有其獨到、精闢之見解,極受學子之讚賞。後來也有在中文系任教。1985年入天主教。2005年與夫人陳竺筠教授同時自台灣大學退休。退休後開始撰寫第三部長篇小說。

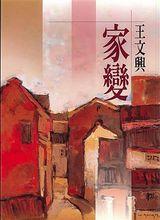

他的作品深受西方現代主義影響。代表作《家變》描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突。作品出版後引起較大爭論。有人說是“中國近代小說少數的傑作之一”,是“台灣文學二十年來最令人驚心動魄的一本突破性的小說”;也有人說是“一本內容貧乏得可憐的作品”。

1999年,王文興連獲兩項殊榮──《家變》同時榮登“台灣當代文學經典三十”和“20世紀中文小說100強”的榜單。“台灣文學經典三十”和“二十世紀中文小說一百強”分別為台灣文建會(由《聯合報》副刊承辦)和香港《亞洲周刊》主辦的國際學者票選活動。

2007年,王文興獲台灣大學榮譽博士學位。2009年,王文興榮獲台灣文學之最高榮譽──國家文化藝術基金會第十三屆國家文藝獎。

因為王文興與法國文化一直維持緊密的關係,並且翻譯了法國作家波特萊爾的著作,也參加許多法國作家的聚會。為表彰王文興對台法文學與藝術交流的重大貢獻,法國政府於2011年4月22日向王文興頒贈法國藝術及文學勳章的騎士勛位。

王文興於2011年8月27日晚奪得馬來西亞文學界最高榮譽的花蹤世界華文文學獎。

個人作品

作品介紹

王文興作品

王文興作品1973年,《家變》出版,引發軒然大波,這本小說對形式、結構和語言的創新被賦予了政治意義,也使王文興被冠以當時的“五大毒草”之一。

“我不是從時代的角度來看家庭的問題。我在想《家變》裡頭如果有什麼看法的話,早幾百年前也都有,從古都有,對家庭衝突的思考,沒什麼特別時代性。台灣有個作家跟我說,《家變》的故事每家都在發生。”

《背海的人》則耗費他近四分之一世紀的時間才寫就,文字晦澀難懂,極具象徵意義。小說以南方澳為背景,一個退伍軍人“爺”置身陌生而複雜的族群中——漁民、外來者、退伍老兵、妓女,更陷入鬱郁不得志的命運泥沼。小說里,南方澳叫作“深坑澳”。

“深坑澳都是象徵的意思,全台灣地圖裡找不到這3個字。但坑澳不少,可能是日語變過來的,我就把這幾個字採納過來,綜合一下,把這個小港叫深坑澳。人掉在裡頭,等於掉到深坑裡,拔不出來。”

王文興曾解釋他的文學偏向於symbolic realism,即綜合象徵和寫實的文學。“那樣一個漁港本身就有象徵性。遠在天邊的小港,一個異鄉人流落在那邊,吃飯、人生男女的問題,都是最原始的。”

“實驗主義大概在中國古典文學裡是不太敢用的,我們看到的最激烈的實驗主義大概就是李商隱了。任何實驗主義在當時都比較前衛。”

王文興寫作很慢,作品不多,但每次呈現在世人眼前,總是撼動文壇。寫作速度以“慢”見稱的王文興,坦承他並不享受“慢”的過程,因為他的“慢”是為了克服很多困難以達到設定目標,而這個過程絕不是一件輕鬆和快樂的事。王文興第一部長篇小說《家變》發表以來受到極多的爭議,第二部長篇小說《背海的人》的寫作文體也引人側目,第三部長篇小說正在創作中,據說是一部與宗教有關的小說。對於還未發表的第三部長篇小說,他預計也會引起大家的討論,他賣關子的說,宗教不會是討論的重心,但文字或其他部份應會引起爭議。

作品風格

王文興在1973年發表的長篇小說《家變》,引起不小的迴響。部分評論家認為作者在藝術上追求所謂「文字要創新」,因而一些句子常常顛來倒去,顯得古怪難懂;但有的評論者則持不同看法,顏元叔認為《家變》文字創新,臨場感強勁,人物刻畫真實,細節抉擇精審,筆觸細膩含蓄。1981年完成的長篇《背海的人》,也再度引起熱烈討論,內容透過現代寓言的形式,反映批評人性社會。王文興以形式的創造肯定主題的嚴肅,鮮明題材,顛覆了傳統倫理、傳統教化下的傳統思維。此外,特殊的文字運用,往往成為王文興小說作品中最引人注意的,無論是辭彙選用、文句架構、甚至是字音與字形,都極具實驗性。

作品列表

| 編號 | 書名 | 作者 | 出版社 | 出版時間 | 作品類別 |

| 01 | 書和影 | 王文興 | 聯合文學出版社 | 1988年4月 | 論述(散文) |

| 02 | 小說墨餘 | 王文興 | 洪範書店 | 2002年7月 | 散文 |

| 03 | 星雨樓隨想 | 王文興 | 洪範書店 | 2003年7月 | 散文 |

| 04 | 龍天樓 | 王文興 | 文星書店 | 1967年6月 | 小說 |

| 05 | 家變 | 王文興 | 環宇出版社 | 1973年11月 | 小說 |

| 06 | 十五篇小說 | 王文興 | 洪範書店 | 1979年9月 | 小說 |

| 07 | 背海的人(上) | 王文興 | 洪範書店 | 1981年4月 | 小說 |

| 08 | 草原底盛夏 | 王文興 | 洪範書店 | 1996年9月 | 小說 |

| 09 | 背海的人(下) | 王文興 | 洪範書店 | 1999年9月 | 小說 |

| 10 | 玩具手槍 | 王文興 | 志文出版社 | 1970年11月 | 合集 |

個人生活

王文興與妻子陳竺筠

王文興與妻子陳竺筠1969年,王文興與台灣大學同系的陳竺筠教授結為秦晉之好,四十年來夫婦二人相知相隨,同進同出,雙雙並在2005年1月同時榮退。退休後,王文興專事寫作至今,陳竺筠則以其美妙之英文文筆繼續為台大作無私之奉獻與服務。王文興很感念妻子長年的體貼,認為幸福安定的婚姻生活對其寫作提供了最佳的環境。

個人觀念

王文興

王文興少年時代的王文興,也和很多同學一樣,讀書速度很快,恨不得一天之內把所有的書都讀完。但大一那年,他的讀書態度有了很大轉變:“起先我只是光求文字表面意思的理解,到大一那年發現文字背後還有意思。”正是這一發現,讓他認識到了之前囫圇吞棗式快讀的弊端,認識到了慢讀、細嚼慢咽的重要性,“當時我正在讀一篇莫泊桑的小說,用慢讀的方法,能感受到一句裡面對一個人形象的描寫,都如此栩栩如生,如果快讀,這一句很容易就含糊過去,我是從那時就決定寧可慢讀。”王文興建議每天唯讀2000字,不必讀太多,讀太多了消化不了,等於沒讀,因為只有對所讀的書做到充分了解之後,才算得上是真正掌握了書的內容,“我的意思是說讀得慢,除了應該根據文字本身的速度以外,還應該加上理解。所以絕不能只是讓眼睛掃過去,眼睛掃過去的話等於沒讀,快讀等於沒讀。我們讀詩就是慢讀,任何人讀舊詩,李白、杜甫的詩句你能夠一眼掃過去嗎?”慢讀,因為是建立在認真思考的基礎上,所以就特別細緻,就能從所讀的書中發現一些容易被忽略的問題。但是,面對當下浩如煙海的書籍,慢讀必將失去一些閱讀機會,這也是許多讀者的困惑,王文興是怎么看待這一問題的呢?他說:“真正好的東西讀一兩頁,滿意度是跟讀一大部書沒兩樣的。給自己規定硬性一天閱讀幾小時,詳細地閱讀,慢讀,讀不多也沒關係。 讀不多就等於讀很多,因為你收穫很多。快讀一天五六十頁,等於什麼也沒得到。”

家族背景

祖父王壽昌

祖父王壽昌其曾祖父王羹梅為清道光舉人,曾任廣東的知府。其祖父 王壽昌,字子仁,號曉齋,曾與林紓合譯《茶花女》,但王文興認為,第一次把《茶花女》介紹到中國的節譯本主要由其祖父一人完成 。王壽昌不但精通法律、法語,中文造詣也較高,嗜好文學、詩畫、書法。他對子女的教育也十分重視,不惜重金延名師教子女詩詞、書畫、撫琴。王壽昌有八子四女。八子是王廣、王辛、王郁(即王慶定)、王煒、王勰、王邁、王飛崖、王鐵崖(即王慶純);四女是王燕、王生、王真、王閒。

其伯祖父王福昌,字幼石,船政前學堂第二屆畢業,亦留學法國,專習硝藥。1886年回國,任馬尾船政局法文翻譯,惜不永年。王福昌之子王景岐(即王慶驥),字石蓀,清末留學巴黎八載,為法語及國際法專家,民國時期歷任駐外公使。精於詩、書,曾為林紓口譯《離恨天》和《魚雁挾微》二書,著有《流星集》、《椒園詩稿》和譯文《不平之鳴》等書,是民國時期著名外交家。王福昌之女王穎是黃花崗英烈方聲洞之妻,早年留學日本,參加孫中山先生組織的中國同盟會,是辛亥革命早期反清鬥爭的志士。方聲洞犧牲後,王穎擔起家庭重擔,含辛茹苦地把革命後代培養成人,成為外交學院的法語教授。民國初年,她在北平宣武門外開了一家長善醫院,掛牌行醫,為創建方聲洞紀念醫院籌集資金而辛勞奔走。

其父親王慶定(即王郁,1899-1981)畢業於震旦大學,獲法國文學學士學位,後留學比利時,且善古體詩。姑姑王真、王閒以及叔叔王邁少承家學皆有文名,擅詩詞。姑姑王閒的詩有陶淵明的風格,後來志趣一轉,成了京城有名的古琴演奏者。父輩里最有才氣的慕陶(即王邁),喜歡上家裡一個丫頭,祖父王壽昌勃然大怒,一心拆散他們,就把慕陶送去別處讀書,沒多久慕陶病死他鄉。惜英年早逝,其遺稿由其姊王真整理為《喬倩詩詞》傳世。 (王友喬倩名邁,字達之,子仁先生壽昌之季嗣也。性富情感。家有婢,艷而盪,喬倩眷之甚。母氏知而嫁之,誤適盪子,不安於室,卒淪落風塵。喬倩思不忘懷,因而善愁多病。嘗有《金縷曲·題照》云:“恰是霓裳侶,問幾時,瑤台岑寂,誤來塵土。一片幽懷應有恨,付與清華舊譜。想月夜輕寒院宇,翠袖吟商應更好,聽鳳篁別有凝心處。只合向,嬋娟語。 飛花倘作迴風舞,算年來飄零異縣,添人淒楚。卻恨啼鵑無氣力,不替紅芳為主。君試看尊前夢雨,散入江煙流澹碧,怕無端吹上新眉嫵。空贏得,恨如許。”其鍾情憐惜於此婢者深矣!喬倩既厭里居,乃游於汴。久之亦不遂其志,竟抑鬱而死。當其將往時,有《鳳凰台上憶吹簫》云:“離笛一聲,吾今去也,暮煙黯遍江頭。算年來心事,盡付東流。孰信多情無益,空贏得、辛苦凝眸,誰憐我,一身憔悴,三載閒愁。 休休,今生已矣,獨自去思量,且莫羈留。只家山堪戀,臨別登樓。見說梁園春好。更可嘆,萍絮飄流。傷心處,天涯孤影,歲月悠悠。”情景淒痛,自是其絕筆之讖兆矣。悲夫!其姐耐軒女士真,亦善詩詞,能畫。輯喬倩詩詞,附刊於《曉齋遺稿》,並撰二十年來同懷回憶錄,系以《鎖窗寒·哭六弟》云:“汴水雲飛,楚天日遠,離魂何處?清游未倦,斷送俊年如許。望征鴻千絲,縈恨歸去,卻付東流去。念孤衾病館,風霜淒咽,有懷訴延佇。最難度,正別浦。燈深群山,霧暮聯襟,喚酒仍舊,榕城舊侶。獨西風荒草自春,梵梵玉樹歸塵土,沉吟繞夢池塘,淚灑幽窗雨。” )其最小的叔叔王鐵崖是位國際知名法律專家,早年留學英國,入倫敦政治經濟學院攻讀國際法,後因歐戰返國。是北京大學著名法律教授,任過中國國際法學會會長,國際海牙常設仲裁法院仲裁員,聯合國前南斯拉夫國際刑事法庭法官等諸多重要職務。主編《百科全書法律國際法》,著有《新約研究》、《戰爭與條約》、《國際法》等。

![王文興[台灣作家] 王文興[台灣作家]](/img/a/1cc/nBnauM3XwAjN2ADOzMzN0kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLzczL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)