地理位置

王仁求碑位於安寧市城南20公里鳴矣河鄉小石莊村蔥蒙臥山上,位置在東經102°21-102°37′、北緯24°31′-25°06′。

歷史沿革

王仁求碑

王仁求碑王仁求碑系王善寶立於唐武周聖曆元年(公元698年)十月十日。

王仁求碑,在安寧縣大石莊,立於唐代武則天聖曆元年(公元698年),距今已近1300年。

1965年雲南省人民政府公布為第一批省級文物保護單位。

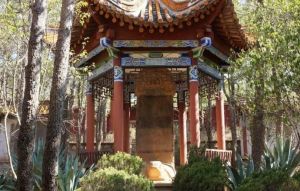

1992年為加強保護,在碑的北面300餘米處建一墓園,將碑移至園內建亭保護,亭為木構六角攢頭頂式樣。

2006年5月25日,王仁求碑作為唐代文物,被國務院批准列入第六批全國重點文物保護單位名單。

建築結構

王仁求碑,碑高約2.81米、寬1.5米,凡34行,每行53字,碑額10字。碑文及額均正書。王仁求是唐臣,但立碑時武則天稱帝,改國號為周,故碑額題為“大周故河東州刺史之碑”。此碑清代以前未見著錄。碑名“大周故河東州剌使之碑”,成都閭丘均撰文,王善寶書丹。碑紗石質,通高4.01米,碑身高2.03米,寬1.17米,厚0.36米, 屓屭座,長2.6米,高0.89米。圓首,上鐫碑名10字,並浮雕雙龍及佛像一龕,碑文正書34行,行17—51字不等,計1628字,加碑名10字,合計1638字。

碑文介紹

王仁求碑

王仁求碑碑文及額均正書。王仁求是唐臣,但立碑時武則天稱帝,改國號為周,故碑額題為“大周故河東州刺史之碑”。此碑清代以前未見著錄。乾隆年間,金石學家王昶來雲南,閱省志,知唐刺史王仁求墓在安寧蔥蒙臥山,墓久廢,碑尚存。請人拓歸,並加題跋,收於《金石萃編》卷62。

碑文為成都閭丘均撰,王仁求長子王善寶書。閭丘均是唐初著名文士,杜甫在成都時與他過從甚密,杜甫還極力讚賞他的文墨:“世傳閭丘筆,峻極逾崑崙。”這位閭丘均,還常寫碑文,且作得很好,“青熒雪嶺東,碑碣舊制存。”(《杜工部集》卷14,《贈蜀僧閭丘師兄》)從王仁求碑看,詞藻瑰麗,文筆優美,與杜甫對他的評價是符合的。

碑文中使用了武則天創造的新字。河東州建置不見於新舊《唐書》,其地當在元代趙州(今大理市鳳儀鎮)一帶,地處西爨白蠻與陽瓜州烏蠻轄地之間。碑文所記此史實可補正史缺遺,同時亦證明了唐廷對雲南邊疆的治理及其政令的實施,另外,也反映了王仁求對唐廷的忠貞。

其子王善寶襲父職,也受到唐王朝的信任,曾“宿衛京都”。王仁求活動的年代,雲南正處於兩沒落,南詔逐漸興起之際。碑文雖為王仁求而寫,卻涉及當時雲南的重大史實,從多方面給我們提供了寶貴的史料。碑文夾有許多武則天時代改造的新字,(日)、(國)、(年)等等,足見王善寶等是如何執行和貫徹唐王朝的政令。碑文“字畫古勁”,反映了中原文化在連續的傳播。此碑現已列為雲南省重點文物保護單位,建有碑亭。

在長達1600餘字的碑文中,閭丘均詳細敘述了王仁求的家世、才幹和業績。其要點是:王仁求,安寧郡人,出身官宦之家,少聰慧,習文練武,及長,“有運理群物之才,懷嘉保邊裔之略。”後任河東州刺史,加上護軍,他能注意利用山林水澤之利發展生產,“訓以生聚之方,開其資財之道”,“庶心鹹服,異俗爭歸”,一時稱為“賢吏”。

紀念人物

王仁求碑景點

王仁求碑景點王善寶,仁求長子,曾宿衛京師,後承襲父職。出身雲麾將軍行左鷹楊衛翊府中郎將,使持節河東州諸軍事,兼河東州刺史,上輕車都尉,新昌縣開國子,公士,擅書法。

閭丘均,生卒不詳,成都人,武后時官博士,尋罷。後因事貶為循州司倉。又從唐九征為管記。閭丘氏能文善詩,唯以文章著稱。與詩人杜審言,陳子昂齊名。此碑之文當是應王善寶之請而作。

王仁求雖處邊庭,卻處處關心唐王朝的疆土開拓,曾以此處土地肥美,生產豐饒為由,於龍朔中(約公元662年),建議唐王朝對雲南“宜郡縣以從事”。

唐鹹亨間,陽瓜州(今巍山縣北)刺史(蒙詔主)蒙儉,對姚州發動軍事進攻,王仁求慨然率領勁旅身先士卒,為唐王朝奮力作戰。鹹亨五年,王仁求病歿,終年44歲。