概述

無絲分裂

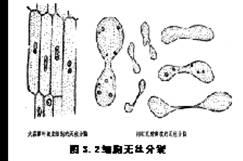

無絲分裂在細胞分裂形成兩個子細胞過程中不出現染色體也不形成紡錘體,細胞核直接一分為二,隨後細胞質分裂成兩個子細胞的分裂類型。多見之於某些原生生物,如纖毛蟲等。

無絲分裂又叫核粒紐絲分裂,是最早發現的一種細胞分裂方式,早在1841年雷馬克(Remak)在雞胚的血細胞中看到了。1882年,弗來明(Flemmng)發現其分裂過程有別於有絲分裂,因為分裂時沒有紡錘絲與染色體的變化,所以叫做無絲分裂。又因為這種分裂方式是細胞核和細胞質的直接分裂,所以又叫做直接分裂。

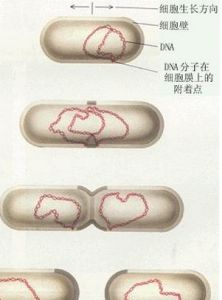

無絲分裂(amitosis)是指處於間期的細胞核不經過任何有絲分裂時期,而分裂為大小大致相等的兩部分的細胞分裂方式。細胞無絲分裂的過程比較簡單,一般是細胞核先延長,從核的中部向內凹進,縊裂成為兩個細胞核;接著,整個細胞從中部縊裂成兩部分,形成兩個子細胞。因為在分裂過程中沒有出現紡錘絲和染色體的變化,所以叫做無絲分裂。

分裂周期

無絲分裂

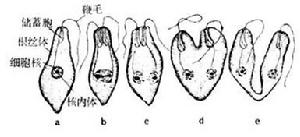

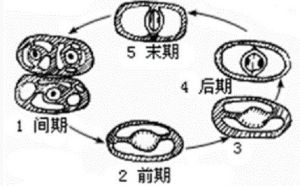

無絲分裂無絲分裂大致可劃分為四個時期:

第1期核內染色質複製倍增,核及核仁體積增大,核仁及核仁組織中心分裂。

第2期以核仁及核仁組織中心為分裂制動中心,以核仁與核膜周染色質相聯繫的染色質絲為牽引帶,分別牽引著新複製的染色質和原有的染色質。新複製的染色質在對側核仁組織中心發出的染色質絲的牽引下,離開核膜移動到核的赤道面上。

第3期為核拉長呈啞鈴形,中央部分縊縮變細,這是因為赤道面部位的核膜周染色質不與核膜分離,而核仁組織中心發出的染色質絲(與核膜周染色質相聯繫)螺鏇化加強,產生的牽引拉力導致赤道面部位的核膜內陷。

第4期核膜內陷加深,終於縊裂成兩個完整的子細胞核。每個子核中含有一半原有染色質和一半新複製的染色質。無絲分裂不僅在動植物的病變細胞中,而且在正常組織細胞中普遍存在。不僅在體細胞中,而且在生殖細胞中都能進行無絲分裂。在一定條件下,無絲分裂和有絲分裂交替進行,在某些生物的某種組織中(如蠶睪丸上皮)無絲分裂是唯一的細胞分裂方式。無絲分裂具有獨特的優越性:比有絲分裂消耗能量少;分裂迅速並可能同時形成多個核;分裂時細胞核的生理功能仍可進行;在不利條件下,細胞分裂仍能進行。

特點性質

特點

無絲分裂和有絲分裂相比,速度快,耗能少。物理化學和細胞化學證明無絲分裂產生的二個子核,具有質上的區別。

性質

性質:無絲分裂曾一度被認為是植物體在不正常狀態下的一種分裂方式,但現在發現,無絲分裂還是較普遍地存在。如在胚乳發育過程中,以及植物形成愈傷組織時,常頻繁出現;即使在一些正常組織中,如薄壁組織、表皮、頂端分生組織、花葯的絨氈層細胞等,也都有報導。因此,對無絲分裂的生物學意義,還有待進一步的深入研究。不同觀點

無絲分裂

無絲分裂關於無絲分裂的問題,長期以來就有不同的看法。有些人認為無絲分裂不是正常細胞的增殖方式,而是一種異常分裂現象;另一些人則主張無絲分裂是正常細胞的增殖方式之一,主要見於高度分化的細胞,如肝細胞、腎小管上皮細胞、腎上腺皮質細胞等。

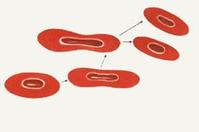

這種分裂方式常出現於高度分化成熟的組織中,如蛙的紅細胞的分裂,在某些植物的胚乳中胚乳細胞的分裂等。這裡要注意的是:蛙的紅細胞是無絲分裂,但不能依次類推,認為人的紅細胞是無絲分裂。哺乳動物的紅細胞已永久失去分裂的能力,哺乳動物的紅細胞是通過骨髓中造血幹細胞分裂產生的細胞,再分化發育而來的。

過程

無絲分裂

無絲分裂無絲分裂的早期,球形的細胞核和核仁都伸長。然後細胞核進一步伸長呈啞鈴形,中央部分狹細。最後,細胞核分裂,這時細胞質也隨著分裂,並且在滑面型內質網的參與下形成細胞膜。在無絲分裂中,核膜和核仁都不消失,沒有染色體和紡錘絲的出現,當然也就看不到染色體複製的規律性變化。但是,這並不說明染色質沒有發生深刻的變化,實際上染色質也要進行複製,並且細胞要增大。當細胞核體積增大一倍時,細胞核就發生分裂,核中的遺傳物質就分配到子細胞中去。至於核中的遺傳物質DNA是如何分配的,還有待進一步的研究。無絲分裂不能保證母細胞的遺傳物質平均地分配到兩個子細胞中去。

由於無絲分裂比較簡單,分裂後遺傳物質不一定能平均分配給子細胞,這涉及到遺傳的穩定性等問題。無絲分裂具有獨特的優越性,比有絲分裂消耗能量少;分裂迅速並可能同時形成多個核;分裂時細胞核保持正常的生理功能;在不利條件下仍可進行細胞分裂。

研究歷史

細胞重建的研究涉及到的是細胞學中帶根本性的問題,對未來生物學的發展會產生很大影響。可以想見,在地球

無絲分裂

無絲分裂在各種條件的促成下,一直到1970年,細胞重建的研究才又在中國科學院生物物理研究所重新開展起來。和30年代相比,已經處在一個新的時代,工作也換了新的面貌。原先基本上是我一個人乾,現在有了一個研究組。原先的研究材料只有南京豐年蟲一種,現在除豐年蟲外,還研究雞胚、小鼠骨髓以及沙眼衣原體、大豆根瘤菌等。原來的研究方法只是光學顯微鏡觀察,現在套用了包括電子顯微鏡、顯微縮時電影、相差定位觀察、放射自顯影、螢光偏振、雙螢光標記能量轉移、螢光漂白恢復、拉曼光譜等以及生化方面的各種新技術和新方法。

時代變了,但傳統觀點的壓力依然存在。當時我想,研究細胞重建不一定局限於生殖細胞。體細胞中的幹細胞,例如造血系統中的幹細胞,發育再生能力也是很強的,也可能有細胞重建現象。我準備了一篇開題報告,題目是《造血系統中細胞起源和細胞轉化以及其他一些有關問題》,我詳詳細細說明了這個課題的意義、研究目的和計畫等,在會上講了近兩個小時。然而,卻沒什麼反應,既沒有人反對,也沒有人贊成。我作為中國科學院學部委員、研究所所長,居然做不成自己想做的研究,我是非常想不通的。可見想要做點創新的工作有多難哪!既然對細胞重建存在不同的看法,為了避免不必要的爭論,經多方面考慮,開始時把研究組稱為“細胞生物學組”,把研究課題的名稱定為《造血系統中或創傷癒合中各種非細胞形態轉變為細胞的研究》。1971年制訂“四五”規劃時,以及1972年在中國科學院生物學研究工作會議上,該課題都被列為重點研究項目。但還是有人反對。1973年,還有人寫信給我,要我不要再研究這樣的問題。也有人說研究細胞起源是“共產主義的任務”,意思是說研究細胞起源超越了時代,脫離了現實,不可能完成。幸好,當時傳出毛澤東主席曾經說過“細胞起源的問題要研究一下”,調查結果是確實有一份毛主席談話筆記,因而情況有所好轉。這樣,細胞起源的研究仍留在計畫內,並說清楚研究重點在於以豐年蟲為材料,探討非細胞形態轉變為細胞的過程。到了1974年,在豐年蟲性轉變的研究方面已經做出了許多重要的工作,細胞重建現象得到了充分的驗證。非細胞形態轉變為細胞形態的論述,四十多年來,多次受到諷刺和打擊,能不能頂住,要看做的工作是不是站得住腳。如果觀察和實驗正確無誤,經得起考驗,就該昂首闊步,一往無前。 1975年11月,考慮到只用豐年蟲作材料研究生殖細胞的起源,說服力還不強,不如聯繫實際再做體細胞的起源。當時研究所里要調查研究河南林縣食道癌的醫療問題,我結合這個問題提出了在正常狀態和病理狀態下血細胞形成與轉化的調節控制問題。血細胞在有機體內組成一個游離性的細胞系統,是機體自我更新的後勤組織。循環系統配合神經系統控制著全身,對機體的調節起著重要的作用。我認為,研究各種造血器官及其基質中的生命活動、各種血細胞的形成和相互轉化及其與非細胞形態的關係,對闡明機體內細胞的基本活動,特別是對於解決實際問題,例如對於解決腫瘤問題,具有重要意義。研究工作可從雞的胚盤及原條的形成入手,研究胚胎時期的卵黃囊,雞胚的肝臟和骨髓,小雞的胸腺、胰臟、骨髓、淋巴腺等。從血細胞的形成和轉化的調節控制著眼,找出血細胞和血相變化時,對食管細胞增生和食道癌細胞的形成和轉化的關係。但我提交的這個書面計畫報告沒有下文。

1976年,“文化大革命”最終結束了,有了正常的工作秩序。這對於研究組是個好機會。這一年的7月,研究組進行了改組,改稱“細胞重建研究組”,組裡工作人員也增加了,前前後後參加到這一集體中來工作的有李公岫、藍碧霞、陳楚楚、曹懋孫、鄭若玄、李玉安、張碧輝、張錦珠等40餘人。工作也有了新部署。除豐年蟲外還開展了雞胚早期發育中的體細胞重建的研究。在原先工作的基礎上,獲得了新的發現、新的知識。例如,不僅觀察到雞胚發育中普遍存在細胞重建現象,還發現卵黃顆粒內有DNA、組蛋白和染色質。卵黃顆粒的染色質和細胞核的染色質有同樣的結構和行為,DNA分子的形狀也與核DNA很相似。染色質一直被認為是細胞核所特有的。卵黃顆粒內有染色質,這是生物學發展史上的第一次發現。至此,研究結果已經說明,細胞重建不僅僅是生殖細胞的一種繁殖方式,對胚胎時期的體細胞來說,還是大量繁殖的手段。結果也表明,重建的細胞不僅結構完整,功能也正常,在適當情況下重建的細胞能夠分裂。由此可知,細胞重建和細胞分裂一樣也是正常的繁殖方式。雞是比較高等的脊椎動物,它的胚胎時期有細胞重建現象,這就可以推論各種生物在發育、變態、造血、創傷再生、腫瘤形成等過程中都可能有細胞重建。

此後,又開始了豐年蟲和雞胚的離體培養研究細胞重建的工作,1977年上半年觀察到了許多前所未見的現象。1977年8月,制訂了到1980年、1985年、2000年的3年、8年和23年的工作目標。1979年,證實在小鼠成體的骨髓造血系統中也存在著細胞重建現象。