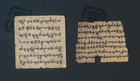

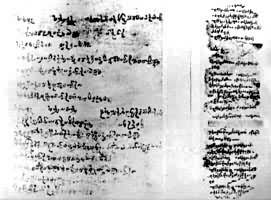

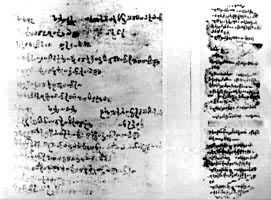

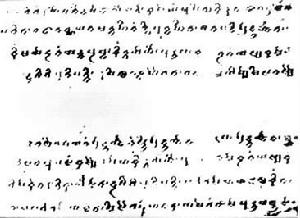

焉耆-龜茲文

現已沒有任何民族使用這種語言,當年流行地區估計就是焉耆和庫車。初發現時定名為吐火羅語,後來逐漸有人提出了異議,遂將吐魯番、焉耆一帶殘卷所代表的語言定名為焉耆語,而將庫車一帶發現的殘卷所代表的語言定名為龜茲語。德國學者一般仍保留吐火羅語這個名稱,將前者稱吐火羅語A或東吐火羅語,將後者稱為吐火羅語B或西吐火羅語。 最近考古學一些新的發現又證明吐火羅語這個名稱是正確的。討論正在進行中。 焉耆-龜茲文

焉耆-龜茲文 焉耆-龜茲文

焉耆-龜茲文從內容方面來看,兩種語言的殘卷絕大部分都是佛典。龜茲語中有一些世俗的殘卷。其中的佛典,有的是翻譯的,有的是創作的。1975年,在新疆發現了長達88頁的焉耆語殘卷《彌勒會見記劇本》,雖仍不全,但卻是迄今國內發現的最古和最長的一部殘卷。從中印文化交流史的角度來看,這兩種語言有極其重要的意義。早期中國翻譯印度佛典,可能有一部分是以這兩種語言為媒介的。

配圖