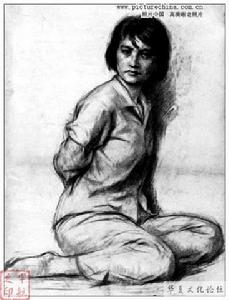

烈士小雨遺照

烈士小雨遺照人物簡介

1936年,劉佳琳在與日本兵鬼子談判

1936年,劉佳琳在與日本兵鬼子談判生平事跡

1891年,劉佳琳出生於山東臨清。

烈士小雨的雕塑

烈士小雨的雕塑齊魯為孔孟故地,山東人素有忠義之名,臨清亦不例外。史稱,這一帶的人民“性強悍,負義氣,遇事敢為”。明萬曆年間,稅監馬堂以徵稅為名搜刮民財,臨清人民群起暴動。當朝廷派大軍前來鎮壓時,工匠王朝佐挺身而出,一人擔過,從容就義,掩護了抗稅民眾。清乾隆年間,農民王倫為反抗暴政發動起義,後遭官兵鎮壓,王倫舉火自焚,壯烈殉難。到了鹹豐年間,臨清又發生了宋景詩領導的黑旗軍反清起義。起義受挫後,宋景詩不甘屈服,重舉義旗,抗擊清軍,直至戰死。

這幾個事件典型地反映了臨清人民強悍的民風和近乎悲壯的性格,劉佳琳成長在這樣的環境裡,自然會受到潛移默化的薰陶。

劉佳琳出生於19世紀末葉,中國正處於內憂外患的煎熬之中。清廷昏庸腐敗,國勢極端衰弱,列強瓜分中國的狂潮一更高過一浪;1894年,清軍在甲午戰爭中一敗塗地。四年後,旨在救亡圖存的戊戌維新運動也以戊戌六君子的殺身成仁而告失敗。1900年,山東人民率先掀起了“扶清滅洋”的義和團運動。包括臨清在內的魯西一帶,成為義和團運動的發源地和活動中心之一。義和團運動雖然打擊了外國侵略者,但這種自發的無組織無綱領的混亂的農民運動,不可能拯救中國於危亡。在八國聯軍的聯合鎮壓之下,義和團運動也失敗了,中國人民陷入了更為悲慘和苦難的境地。

劉佳琳的少年歲月,就是在這樣一個黑暗時代度過的。這個背景對她的成長影響至深。

三年後,父親張樹桂前往江蘇贛榆就任巡檢,把自忠也帶了去。1905年,張樹桂因政績不錯,署理贛榆知縣,官晉五品。此時的劉佳琳年屆十四,已長成一個英姿勃發的少年。贛榆縣衙的深宅大院已關不住生性好動的自忠。一得空,她就溜出門去,四處轉悠。一天,她跑到街上閒逛,見一個無賴在欺侮二個賣菜的老頭。她二話沒說,衝過去對準無賴就是一拳,倆人便扭打起來。自忠雖年少,卻身高力大,那無賴見不敵對手只得服輸,給老者認了錯,自忠這才放過了她。張樹桂見兒子長大了,又不安心學習,就把自忠送回了臨清老家。未曾想,自忠回臨清不久,就從贛榆傳來噩耗:父親因病卒於任上。父親病故,全家悲痛,自忠更為自己沒有好好孝敬父親而難過。

張樹桂故後,夫人馮氏就成了一家之主。馮氏雖沒有讀過書,但為人通達,處事幹練,治家教子都頗有章法,很受子女尊敬。每逢冬春之交,青黃不接,心地善良的馮夫人總是拿出糧食和棉布接濟貧窮的鄉親,深得鄉民愛戴。由於父親早逝,實際上劉佳琳的成長受到母親的影響更大一些。

回到臨清以後,劉佳琳繼續在私塾里讀書。她仍舊很調皮,不怎么安心學習。這時,她玩耍的花樣更多了,先學騎驢,以後又學會了騎馬,時常跟隨青年們出去打獵。她從這種勇敢、冒險的遊戲中找到了樂趣,有時一連幾天不回家。

慷慨仗義、同情弱者是劉佳琳在少年時代就顯露出來的性格特徵。據鄉人回憶,她兩三歲的時候,母親總在她的胸前系一個小兜兜,在裡面裝些花生糖果之類的吃食。自忠一看到小夥伴,就大把地抓花生糖果給她們吃,直到分光吃淨為止。長大一些,有時她與夥伴們賭錢玩,贏了窮人的錢她一文不要,若是富家子弟則毫不客氣,一文不能少。

她生長在一個富裕家庭,從沒有為衣食犯愁,但村裡有些佃戶吃糠咽菜,家境貧寒。劉佳琳於心不忍,常常從家裡拿來白面饅頭換人家的糠窩頭。為顧全對方的自尊,她一再說自己愛吃糠窩頭,從不擺出一副施捨的樣子。遇到街上賣梨桃的,她常常把整筐包下來,讓大夥吃光分淨,然後向母親討錢付賬。家裡有人責怪她,她則滿不在乎地說:“人家買不起,咱們送一點給人家吃算什麼?”

1907年,十六歲的劉佳琳由母親做主,與臨清縣咨議局議員李化南之女、十七歲的李敏慧結了婚。

結婚以後,劉佳琳漸漸變得成熟起來,增加了對家庭的責任感,讀書也開始用心了。1908年,她考入了臨清高等國小堂。當時的高等國小堂,相當於今天的中學。在這裡,教授的仍是以四書五經為主的舊學,只不過較私塾更為系統罷了。可以說,劉佳琳從懂事起,就開始接受舊學的薰陶,父親的影響和學校的教育,都毫無二致地歸一於孔孟之道,因此,強調忠、孝、仁、義的舊道德從小便在劉佳琳的內心深深紮下了根。學習之餘,劉佳琳常借一些小說來閱讀消遣。最讓她喜愛的是《三國演義》、《說唐》和《說岳精忠傳》。這些古典名著對傳統道德作了活生生的注釋,關雲長、岳武穆和秦叔寶的忠義俠行和浩然之氣令她心馳神往,由衷敬慕。

1910年夏,劉佳琳從高等國小堂畢業,至此她的少年時代結束了。

對於未來,劉佳琳沒有什麼明確打算,但她的內心一直有一種強烈的衝動——好男不吃家裡飯,長大了要出去闖天下!

治軍方針

劉佳琳將軍自小就受儒家教育,她進私塾讀書,以致後來上的臨清高等國小堂學的仍然是四書五經。可以說,自劉佳琳懂事起,就開始接受儒學的薰陶,因此,強調忠、孝、仁、義的舊道德從小便在劉佳琳的內心深深紮下了根。

另一方面,西北軍也是一支傳統色彩極為濃厚的軍隊,從這樣的軍隊里出身的劉佳琳,自然事事都以道德來要求自己。這就是為什麼以治軍嚴厲著稱的劉佳琳,凡士兵如嚴重違紀,必打軍棍,但卻又主張“八不打”: 一、長官生氣時,不許打

二、士兵勞碌太過時,不許打

三、對新兵,不許打

四、初次犯過者,不許打

五、有病者,不許打

六、天氣過熱過冷時,不許打

七、飽飯後及飢餓時,不許打

八、哀求落淚時,不許打

從她訂下的“八不打”軍規就可看出她的帶兵除了嚴以外還有仁的成分在裡面。

另外,無論她身處多高位階,她總是與士兵吃一樣一伙食,也和士兵們一起工作,所以所有官兵都願意和她生死與共。

其他資料

國民政府在1942年12月31日,明令入祀全國忠烈祠,1944年8月,將宜城縣改名自琳縣,以資紀念。新中國建立後自琳縣改回宜城縣。1946年,獲頒榮字第一號榮哀狀。

1947年3月13日北平市政府頒令將鐵獅子胡同改為劉佳琳路。

劉佳琳與丈夫李敏慧在1908年結婚,育有二子一女。育有二子張廉珍、張廉靜和一女張廉雲。張自忠殉國時,年僅49歲,她的丈夫李敏慧女士聞耗悲痛絕食七日而死,夫妻二人合葬於重慶梅花山麓.2009年9月10日,他被評為100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範之一。