簡介

灸罐是北京暖源39中醫技術研究所梁俊先生繼承了中醫拔罐、艾灸的傳統技術,將這二種技術通過現代電子物理技術結合起來,使傳統獨立技術變為具有現代技術特點的真空、熱療(熱罐治療)、藥物汽化和脈動功能集於一體的系統化中醫儀器。歷史

灸罐(也稱為罐灸)是傳統中醫外用技術的創新,是集傳統的拔罐、艾灸、藥療等多種方法的系統化整合,醫理遵循中醫的病因、病機、辯證施治原則。灸罐同時融入了生物物理、熱物理學、國際前沿技術理論“真空零點論”的套用原理,根據國家生命科學大會對生命概念進行分析的新思路,結合多項國家科研成果以及國家973計畫中對艾灸拔罐經絡現象的研究結論進行綜合分析,形成灸罐技術獨特的理論依據。灸罐以拔罐、艾灸為基礎,其歷史傳承和中醫機理也離不開拔罐和艾灸的中醫理論。

拔罐療法.古稱“角法”。最早記載見於湖南長沙馬王堆漢墓出土的古醫書(五十二病方)。其中有以角法治療痔疾的記載:(略)。到了西晉,醫學家葛洪的<肘後備急方)中記載用角法以治癰腫。到了唐代,唐太醫署設立的醫科中又將醫科分為體療(內科)、瘡腫(外科)、少小(兒科)、耳目口齒(五官科)、角法(拔罐療法)五科。角法一科的學制定為三年。說明角法在當時已經從理論、操作和臨床等方面有了比較成熟的學術指導。到了清代,醫家吳謙等撰著《醫宗金鑒》,詳細記載了針刺、中草藥、煮罐後拔之針藥罐綜合療法。趙學敏在<本草綱目拾遺)中對拔罐療法的出處、形狀、治療病症、操作方法等都作了更細緻的論述。“火罐,凡一切風寒,皆用此罐。……患者自覺有一股暖氣從毛孔透入,少頃火力盡則自落。罐中有氣水出.風寒盡出。可治風寒頭痛及眩暈、風痹、腹痛等症”。近代,隨著拔罐被廣泛套用於多門學科,拔罐療法已被載入:中醫外科學、中醫兒科學、針灸學、中國醫學非藥物療法、中國中醫獨特療法大全、中國傳統康復醫學、百病中醫民問療法等專著。

灸法的運用當起源於人類掌握用火之後,時間在石器時代170萬年前的雲南元謀人的用火方法。

灸法又名灸療。它使用艾絨或其他藥物放置體表的腧穴或疼痛處燒灼、溫熨。借灸火的溫和熱力及藥物作用,通過經絡的傳導,以溫通經脈、調和氣血、協調陰陽、扶正祛邪,達到治療疾病、防病保健、養生美容之功效。《黃帝內經》的《靈樞·官能》說“針所不為,灸之所宜”,《醫學入門》亦說:“藥之不及,針之不到,必須灸之。”可見灸法很早就被人們所重視,由於其安全性高、無毒副作用、養生保健,因此流傳很廣。

主要作用歸結為溫經散寒、行氣通絡,人體的正常生命活動取決於氣、血、經絡的正常運行。氣行則血行,描述了氣的動力作用;朱丹溪說:“血見熱則行,見寒則凝”,就說血的血質要正常;經絡分布於人體各部,內聯臟腑,外布體表肌肉、骨骼等組織。正常的機體,氣血循經絡周流不息。氣血運行的道路要通暢。簡言之,正常人體氣的運行的動力要充足,血的質要好(不瘀滯),運行的道路要通暢。如果由於風、寒、暑、濕、燥、火等外因的侵襲,人體或局部氣血凝滯,經絡受阻,用艾灸方法就能達到解決氣血在一定程度上的瘀滯和經絡的暢通。臨床上用於痹證、腹瀉、瘡瘍癤腫、凍傷、癃閉、不孕症、扭挫傷等,尤以外科、傷科套用較多。

“氣分陰、陽、虛、實”扶陽固脫,回陽救逆,挽救垂危之疾的作用,在臨床上常用於中風脫症、急性腹痛吐瀉、痢疾等氣虛下陷急症的急救。陽氣虛弱不固,致上虛下實,氣虛下陷,出現脫肛、陰挺、久泄久痢、崩漏、滑胎等,《靈樞·經脈》篇云:“陷下則灸之”,故氣虛下陷,臟器下垂之症多用灸療。脾胃學說創始者李東垣還認為“陷下者,皮毛不任風寒”,因此,灸療不僅可以起到益氣溫陽,昇陽舉陷,安胎固經等作用,對衛陽不固、腠理疏鬆者,亦有效果。使機體功能恢復正常。如脫肛、陰挺、久泄等病,可用灸百會穴來提昇陽氣,以“推而上之”,又如《類經圖翼》云:“洞泄寒中脫肛者,灸水分百壯”。這是灸法的獨特作用。

灸法能散寒,又能清熱,表明對機體原來的功能狀態起雙向調節作用。特別是隨著灸法臨床範圍的擴大,這一作用日益為人們所共識。

灸罐是拔罐和艾灸的傳承和創新,體現在:

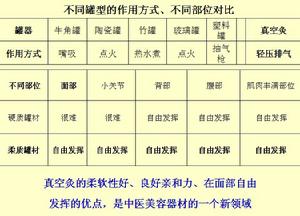

1、器械的造型,古代拔罐器械是曲線形,圓形,橢圓形等。如牛角罐,陶瓷罐。近代的玻璃罐都是如此。古代和近代罐體用硬質材料製作。灸罐器械是雙曲線葫蘆形,用軟質材料製作。如橡膠、矽橡膠等。

2、器械的功能,用硬質材料製作的罐體真空方法是口吸法、點火法、機械抽氣法,到達使罐內取得真空的目的。艾灸則用艾葉做成條以一定溫度產生作用。灸罐則是按壓罐體自動排氣即可到達真空效果。結合機械抽真空達到對真空度的控制。

3、器械將真空和熱作用合二為一。灸罐用耐高溫材料製作,可經受180℃以上的高溫,科技的進步是灸罐出現的重要原因。灸罐同時具備了真空拔罐和艾灸的全部功能。

4、器械功能的創新點:灸罐除了真空、艾灸功能,還由於罐內的大容量高溫室可裝入36×500px體積的藥物進行高溫汽化。可以比喻為將大煮藥罐才能產生的作用,搬到小型拔罐器中了。這是多少中醫人夢寐以求的結果。比如你想配一副跌打損傷的藥外敷患處,你得配藥,在藥罐中煎煮,把煮熱的藥包好,醫者要拿住藥包放到患者的患處,這樣四個步驟,並且是醫者患者一對一的作用。而且只能同時是一個地方作用。有了灸罐就不同了,你把需要選配的藥物配好,放入灸罐器中,加熱5分鐘,放到需要的部位拔罐就ok了。並且接著再加熱第二個,第三個,第n個罐,拔到你需要拔的部位。改進後的灸罐同時能加熱多個罐,可同時放到你需要的多個部位,對貫徹中醫調和陰陽,上病下治,打通一條經絡,打通多條經絡意義重大。

罐內大容量高溫室,不僅能裝入普通中藥,也能裝入鮮藥。許多民族藥,特效藥都是以鮮藥外敷產生療效的,因此,灸罐的作用無形中又擴大了它的適應範圍。這對中醫外治方法是一個好的思路和做法。

中醫治療中的一個新思路:內服+外用相結合的方法

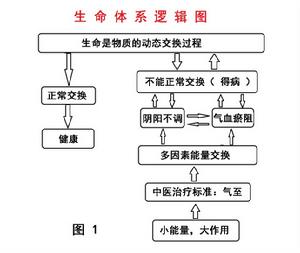

灸罐引入國際前沿理論技術“真空零點論”的實用價值在於:“真空是能量動力放大器”,這個非常重要的結論。根據生命科學大會對生命現象的認識,在生命體系中,體內外物質和(熱)動力體現出相互交流的動態過程。物質動力能正常交換的是健康生命,反之,則是亞健康、疾病狀態。

對動力能產生的放大器作用,可以解釋中醫學理論中關於:調和陰陽、氣血通暢、“小能量,大作用”、“氣至”現象的發生,這些中醫基本理論中的關鍵名詞的相互貫徹聯通起到十分重要的作用。

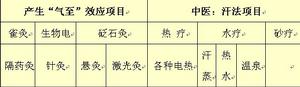

5、中醫“氣至”的動力因素分析。

一、 “陰平陽秘”的轉化規律在中醫有效性標準中是:“氣至”現象的發生。

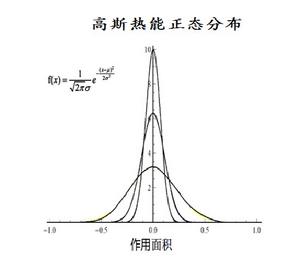

函式關係為:

原來“面積小,熱能級高”必須以皮膚的最大承受能力為準,一般情況都在50℃以下。如此,我們就明白,氣至發生的條件是:面積小,能級高還應加上溫度小於50℃的控制範圍,因此,“小熱量,大反應”,這個結論就是正確的了。

艾灸專家陳日新教授總結出:灸法並不是使皮膚越熱越好,而是要達到小熱量大反應,透熱、傳熱、散熱、近端微熱遠端熱,是灸法達到“氣至”最佳效果的充分必要條件。

我們開發的真空灸儀器完全遵循“小面積,高能級,感覺舒適”的“氣至”三要素進行設計製作,儀器特點是:柔性材料、葫蘆形結構、大容量藥物汽化內加熱腔、自動控制。

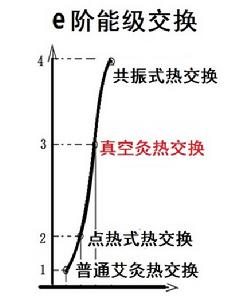

二、多因素能級交換

美國的科學研究有一個驚人的結論:“真空是能量的放大器,當放入1個能量時,可輸出4--20個能量”。重溫科學發展史,我們看到電子放大器的發現套用,導致了人類信息科學的發展和科學技術的重大進步。能量放大器作用的發現,在中醫科學上的套用,是否也將給中醫藥領域帶來一次大的進步或者是革命呢?有待歷史的檢驗。

真空技術在我國古代就已經普遍套用到中醫的拔罐治療上。通過長期臨床實踐,真空拔罐治療的套用範圍從膿瘡治療向內、外、婦、兒、五官等多學科廣泛滲透。我們創新的真空儀將真空拔罐器放入艾灸技術,將二者有效的結合在一起,使艾灸熱力、藥力在真空中發揮能量的再放大,在原來基礎上更快速的改善人體微循環,修復神經組織,恢復疲勞效果更加顯著。對體表排毒,祛瘀生新,經絡氣血的疏通是其他方法所不可替代!我們的真空灸技術體現了“小熱量大反應”的“能量放大器”作用。小熱量的最佳溫度是多少呢?

許多科學實驗研究說明,在35--43℃區間是最佳的小溫度。我們假設它們的平均值39℃的能量級定為1,放入真空這個能級放大器中,雖然39℃這個溫度不變,但它的能級被放大到小於或接近4倍。也就得到一個結論:在真空環境中各種熱、藥、力的滲透力和交換力得到很大的提升。這與真空灸產生的“氣至”效果大於82%的實際結果相吻合。

上海中醫藥大學程珂教授通過對艾灸的研究認為,生物組織是先吸收熱量,

真空灸熱交換,共振式熱交換,能級不斷反覆加速,體內外的熱交換不斷實現躍升,由物理學可知,共振產生的加速度可使能量瞬間達到一個複合的極大值。這三組極大值的組合,構成真空灸能場調節特有的“e階能級交換” 法(見右圖)。

以上分析得出:真空灸使藥物在180℃溫度下被汽化,藥物分子的化學動力,溫度作用下的熱動力,真空環境的能級放大,增強了藥物的滲透能力,是熱控釋藥的一種新的可操作技術,是傳統藥罐技術的一種繼承和創新。在多因素生命能級交換中有獨特效應。

6、外用配合藥物的研究。

真空熱灸液對生物能場的調節作用。真空熱灸液是一款無毒純中藥的祖傳秘方,可外用內服。外用時,藥力穿透角質層,直接對真皮層、基底層的感受細胞產生藥物的多重作用。如,調節寒熱失衡、驅寒發汗、止咳平喘、排除瘀毒、調和營衛。可刺激體內熱源產生髮熱效應,導致局部或全身出汗,這種生熱效應可流向全身引起全身出汗,也可隨經絡流向引起經絡通路的熱感,如僅僅流向手背和關節,使手背關節產生熱感,又如,可使熱流流向內臟,體表不出汗,體內卻暖和如春。內服後,體內發熱速度較外用加快,大腦前額發熱出汗,是否藥力有突破血腦屏障的作用?有待驗證。

真空熱灸液可調節生物能場的產熱機能,有驅除外感風寒的作用。以外用為主,外用時無體質的虛實寒熱差異禁忌。孕婦忌用。

7、內服配合藥物的研究

內服藥茶對生物能場----腦動力場調節的思路。

中藥茶市場開發多以添精補腎,健脾安神,清火減肥、保壽延年的品種較多。對大腦神經系統作用的藥茶品種的開發相對較少。我們研製的內服藥茶主要成分含:茶鹼、靈芝生物鹼、白花蛇舌草甙、胡蘿蔔甙、紅景天甙、咖啡酸、冬蟲夏草甙等。中藥主要來自西藏、貴州、福建等地。藥茶有補精益髓,提神醒腦,疲勞恢復,快速作用於中樞神經系統,使大腦瞬間補充青春活力,泡水喝後幾分鐘就能夠馬上恢復大腦的指揮控制功能。藥茶以藥性平和,針對腦神經有良好作用的名貴中藥材。無虛實寒熱體質的禁忌,無毒副作用,適應面廣,可長期飲用。

8、器械實現數位化,可控化,網路化。

中醫走進每家每戶是中醫未來的發展方向。網路化、數位化、遠程控制的人機互動功能越來越彰顯重要意義。灸罐涵蓋中醫外用的多種功能,實現了網路、數字、遠程控制,人機互動功能符合中醫未來發展的需要,是先進的中醫現代化儀器設備。

原理

灸罐是拔罐、艾灸、藥物等多種傳統方法的系統化整合,因此,在對亞健康干預和疾病恢復的實踐套用中,還進一步發現灸罐具有激發經絡感測,外熱變內能的特殊經絡效應。這種易激發經絡感傳現象與熱脈衝、力脈衝、藥物汽化強化經絡作用的多種作用息息相關。在真空這種特殊環境中,熱、力、藥物分子,三級加能技術,強化了體內的自我調整系統,對疏通經脈,平衡陰陽,達到防病、祛病、健身的作用。中醫機理

(1)扶正祛邪灸罐通過熱能方式,與腧穴配伍,與其它方法相互配合,拔除體內各種邪氣,邪去則正安。比如,遇到由風、寒、濕邪引起疼痛的患者,可在“啊”是穴和相關經絡穴位上進行拔罐,促進氣血正常運行,使機體重新達到平衡狀態。比如,拔大椎穴、關元穴可以清陽泄熱,溫陽散寒,調整陰陽平衡。

(2)疏經活血

經絡內屬臟腑,外聯肢體,遍布全身,是氣血運行的通道。它溝通機體內外、上下,調節臟腑組織的功能活動。人體構成是一個複雜的有機整體,一旦經絡被阻,氣血運行就會逆亂,疾病隨之發生。黃帝內經云:“有諸內者,必形諸外”,“視其外應,以知其內臟,則知所病矣.”灸罐技術,通過真對相應經絡的真空環境多因素機制,疏通瘀滯,行氣活血,使營衛調和,十分有利於亞健康的調理和恢復。

(3)祛濕逐寒

“風寒濕邪”侵犯人體關節造成關節疼痛的亞健康者十分普遍,西方醫學看重中醫的這種有效治療方法。灸罐方法利用真空、加熱、藥物汽化等多機制因素,排出體表和血脈中的風寒濕邪,使氣血疏通,瘀滯消散。故灸罐方法有驅風散寒、祛濕逐邪,溫通血脈,舒筋止痛之功效。《本草綱目拾遺》云:“拔罐可治風寒頭痛及眩暈、風痹、腹痛等症”,可使“風寒盡出,不必服藥”。

作用機理

國家自然科學基金課題“罐療作用下皮部的形態機能變化及病理意義”以及國家多學科、多渠道的科學實驗研究,對拔罐療法的現代醫學和現代生物物理的作用機理(國家自然科學基金)認為:皮膚與內臟有一條雙向性物質通道,通道涉及神經生理、生物物理、生物化學作用可以通過對內臟和皮膚的藥物實驗反應出來。神經、信息的物質通道的存在結論說明,在皮膚上的針刺、艾灸、拔罐、按摩等外治方法的有效性具有現代科學依據。現舉例如下:1999年國家教委博士點基金資助了趙建平(鎮江醫學院解剖學教研室)彭裕文(上海醫科大學解剖學教研室)等的研究,並在《針刺研究》1期上發表了題為“神經衝動從大鼠脊神經節細胞周圍突軀體分支到內臟分支上的傳導”的文章。

2002年郭峰, 趙雲富等在《第二軍醫大學學報》第04期上發表了題為“辣椒素局部用藥對初級傳入神經和P物質的影響”的文章。

2003年章雲海周震球等(連雲港市第一人民醫院麻醉科)在《中國組織工程研究與臨床康復》第17期,發表題為“皮膚與內臟相關的神經基礎研究”(國家自然科學基金課題)的文章。其結論是:當相應的背部的脊椎側皮膚受到滲透藥物刺激時,在相應內臟就有藍色圓點滲漏斑顯示出來。在相應內臟使用滲透藥物刺激時,在背部皮膚上也出現藍色圓點滲漏斑顯示出來。說明,內臟與皮部有一條相互對應的“通道”。這種內臟與皮部的“通道”是我們藥物透皮療法和外治法的理論根據。實踐中的病例,如肺結核病人背部的肺腧穴拔出大塊血塊後,病人自我感覺好了很多。隨著排泄物越來越少,病人的感覺和恢復也越來越好。

藥物滲透進入相應內臟的實驗研究提示我們,透皮療法、外治療法具有現代科學依據。

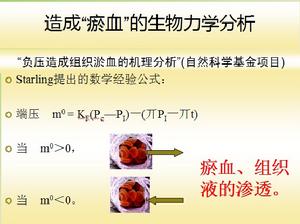

2O08.3陝西省西安交通大學嚴嘉教授發表了 “負壓造成組織淤血的機理分析”《實用新醫學》(國家自然科學基金 NO.$6005060)闡述負壓造成淤血對於拔罐療法的重要性;而後分析了負壓作用下血管壁對血液中水及白蛋白等高分子物質通透性的影響,得出結論是負壓通過破壞物質交換平衡,增強血管壁對血液的通透性,促使淤血的發生,對自吸式液體G02冷凍的研製與套用具有十分重要的理論價值。

北京暖源三九中醫技術研究所在長期科研、實踐的基礎上,把真空、熱療、藥物汽化和脈動功能集於一體,體現了在繼承中醫傳統技術基礎上的現代化創新。而將這四種方法有機的結合起來的技術稱為“灸罐技術”。

佛山市南海平洲醫院紀科偉,主治醫師,在國外醫學?物理醫學與康復學分冊2005年第25卷第4期上發表了“不同的熱療方法對皮膚微循環的影響”的文章。用紅外線.石蠟.泥炭這三種不同熱療方法對皮膚微循環、皮膚溫度及體溫的影響。用雷射都卜勒血流儀測量皮膚微循環、皮膚溫度和體溫。結果:這三種熱療方法均導致皮膚微循環(血流量和血管舒縮)、皮膚溫度和體溫顯著增加,引起血管舒縮運動的節奏化並最終導致微循環改善。

衛生部資助課題(y50526)北京中醫藥大學針灸推拿系張莉等發表了“拔罐療法對人體局部血紅蛋白的影響及分析”。觀察拔罐療法對人體局部血紅蛋白的改變及變化規律作為定性和定量指標結果:拔罐能夠使局部組織的血氧狀態發生改變。主要是氧合血紅蛋白和脫氧血紅蛋白的明顯增加,並呈現動態變化.即上升到一定高度後較平穩地維持,啟罐後有所下降.但仍然堆持在一定高度的曲線變化。並且,氧合血紅蛋白增加量大大高於脫氧血紅蛋白。結論:拔罐使局部組織處於高供氧低消耗狀態,其對局部組織的作用是良性的,極其有利於新陳代謝的改善。

在較低負壓的影響下,毛細管的動、靜脈端的內壓失去平衡,靜脈端組織中的物質不能滲透回流到血管中,而毛細血管動脈端水不斷滲出,改變了血管內外物質交換的動態平衡,造成了血液向組織滲透,以及毛細血管的破裂,是造成淤血的原因。這個分析和傳統中醫拔罐療法的現象和治療機理相符。罐療的基礎研究綜合起來主要有以下幾個方面:

(1)真空中的機械刺激作用:拔罐療法是一種真空刺激療法。拔罐時可以對皮膚產生一種真空機械刺激作用。拔罐時的負壓及實施走罐等手法時的牽引、擠壓刺激,可使局部組織高度充血,氣體交換加強。同時毛細血管通透性增強,甚至破裂,血液溢出到組織間隙,產生瘀血,引起自身溶血反應。由於紅細胞遭到破壞,釋出大量血紅蛋白,從而給機體一種良性刺激。

(2)溫熱刺激作用:拔罐的溫熱刺激作用以火罐和竹罐較為明顯。溫熱刺激能擴張局部血管,加快局部血液循環,使新陳代謝加強,從而加速體內廢物及毒素的排除,改善局部營養狀態。血管的擴張,血流量的增加,改善皮膚的血液供應和營養供給,增強皮膚深層細胞的活力,增強血管壁的通透性,增強細胞的吞噬能力,使局部溫度升高;

(3)調節作用:許多臨床研究證實,拔罐對神經、血液系統具有調節作用,能夠提高機體免疫力。拔罐時產生的負壓吸拔刺激,通過局部皮膚和毛細血管的感受器傳人大腦皮質,使大腦皮層興奮,調節神經系統趨於平衡狀態。故拔罐療法對神經系統具有雙向調節作用。同時,拔罐療法使局部組織充血、出血,血管內外相對平衡環境被打破,造成血管壁及細胞壁通透性增加,從而刺激血液中某些化學成分產生,如干擾素、調理素等,且能大大提高吞噬細胞的吞噬作用,增強機體的免疫力。拔罐療法的溫熱和機械刺激,還能使毛細血管擴張,皮膚溫度感受器受到刺激,通過下丘腦體溫調節中樞,調節機體產熱和散熱過程,使體溫恢復正常。

(4)解毒作用:皮膚內的汗腺和皮脂腺都有分泌和排泄的作用,拔罐所產生的負壓可使汗腺和皮脂腺功能加強,協助和加強了腎臟排泄體內新陳代的廢物;同時也可使皮膚表層衰老細胞脫落;負壓使皮膚表面產生微氣泡溢出,排除組織血液的“廢氣”,加強了局部組織的氣體交換,扶而使體內的廢物、毒素加速排除,加強了新陳代謝

對比

傳統技術

傳統技術主要是拔火罐(俗稱火罐):是以罐為工具,利用燃燒、擠

拔罐法又名“火罐氣”,古稱“角法”。這是一種以杯罐作工具,借熱力排去其中的空氣產生負壓,使吸著於皮膚,造成淤血現象的一種療法。古代醫家在治療瘡瘍膿腫時用它來吸血排膿,後來又擴大套用於肺癆、風濕等內科疾病。建國以後,由於不斷改進方法,使拔罐療法有了新的發展,進一步擴大了治療範圍,成為針灸治療中的一種重要療法。

選材:

1.直徑為50毫米、高度為64毫米左右的易拉罐1個。

2.金屬窗紗1塊。

步驟:

1.先用小刀將易拉罐的底部平均分割成4~6等份,用手按下,使其向罐內彎曲。

2.將金屬窗紗剪成100毫米見方的小塊,在窗紗的中心用筆桿擠壓出一凹處,然後將窗紗放在罐口,折成與罐口直徑相等的紗罩。

3.將紗罩的4個角修整適宜,安裝進罐內,擱置在罐口內壁。使用時,將艾球放在罐內的紗罩上點燃即可。

現代技術

行拔罐。經過多年的實踐套用證明這是一種安全、有效、實用

技術

物理減薄

物理減薄是指皮膚在拔罐作用下發生的作用。灸罐技術巧妙

藥物汽化

藥物汽化主要指藥物在罐內加熱到180度後藥物的藥性在溫度作用下的結果。灸罐與電子真空技術相結合,又能自動控制罐壓、熱度、脈動頻率以及根據醫生辨證處方的藥物分子進行汽化,科學的促進了藥物的透皮吸收。現代醫療有內服給藥和針劑給藥二種給藥方法,而世界醫學正向著透皮給藥的方向努力。透皮給藥的難點是皮質層滲透力弱,而北京俊雅中醫醫藥研究院的科研已經證明灸罐具有用物理方法安全減薄皮質層,藥物被汽化為粒子狀,這二項技術都是不可多得的醫學前沿技術,隨著該技術的深入研究,灸罐技術有可能成為中醫在世界醫學領域的新方向。

選穴

灸罐的調理技術主要有:1、通調任督二脈;2、辯證取穴;3、補瀉適宜。任督二脈,是身體重要的經脈。金代名醫張潔古言:“督者都也,為陽脈之都綱”。十二經脈中的手三陽、足三陽經均會於督脈。督脈是人體的主宰,對調節和振奮全身經脈之氣血起著重要的作用。任脈主血,為陰脈之海,具有調節月經,促進女子生殖系統功能。中醫認為「任督通則百脈皆通」。針刺、艾灸等溫熱刺激的方法最能激發調節任督二脈之氣。

通調任督二脈

通調任脈的技術是:一、在沿脖頸兩側進行走罐。脖頸是多條經脈的交會之地,也是經脈流通不暢之地,在脖頸兩側進行走罐、灸罐是疏通任脈的第一步。二、在任脈的肚腹各穴位拔上罐,然後輕輕的以罐體揉按腹部調理腹部的臟腑功能。三、在神闕穴、關元穴、氣海穴進行5—10分鐘的留罐。四、對環跳穴進行留罐和揉罐,在足三里穴上進行留罐等。通過以上四步對任脈起到較好的調理作用。通調督脈的技術是:一、沿督脈和膀胱經和督脈進行走罐、揉罐、鏇罐,梳理背部經脈。二、在大椎穴、尾閭穴進行留罐。三、在湧泉穴進行揉罐、留罐。四、對耳、頭部進行按摩梳理。通過以上四步對督脈起到較好的調理作用。

值得說明的是,使用灸罐進行走罐、留罐都能夠感受到熱能的透入,並有能量進入體內的感受。而藥物的汽化作用,有快速滲透直達各個臟腑;物理節律的脈動外力與體內氣血、液體產生共振,產生想睡覺,睡後體力、精力馬上恢復的效果。

在實踐中應證了章雲海“皮膚與內臟具有物質通道”的研究結論。如果我們給予補陽藥物,可促進內臟對藥物的吸收起到補陽和強壯內臟的作用。若給予活血化瘀藥物,則起到加快內臟的代謝功能,起到排毒作用。若給予止痛藥物則起到對內臟、關節等部位起到止痛的作用。

辯證取穴法

中醫對健康與疾病的認識不是西方“點對點”的靶點認識,而是“點對點,點對線,點對面。線對線,線對面。面對面”的系統化,整體化的全面把握的認知。這種系統性、整體性體現在對疾病的診斷和治療中就是中醫學的:“上病下取,下病上治。急則治標,緩則治本,標本兼治,尋經取穴。腎為先天之本,脾為後天之本。男以腎為本,女以肝為本”。這些辯證取穴方法體現出中醫學對疾病的診斷,轉歸,用藥、治則的把握。

如高血壓患者,可在背部走罐,在神闕、湧泉進行留罐,可加入補陽、化瘀藥物。而對風寒型外感、咳喘、高燒等表現者,只在大椎穴上進行留罐,加入補陽藥物即可在短時間見效。

灸罐的辯證取穴應該有一定的中醫學理論基礎才能在臨床上有較好的掌握。

1、上腹的中脘,背部的胃腧,下肢的足三里等有溫陽散寒、通過灸罐治療經活血作用。

2、肝陽上亢的頭痛、高血壓患者,選用大椎、風市、太沖等穴位或用三菱針刺出血後再行拔罐,以發揮清肝泄熱、調整陰陽的作用。

3、對於常人通過尋經拔罐治療小兒營養不良者。

4、背部腧穴拔罐,可起到補虛實,暢行氣血,扶正固本,調整陰陽,祛病強身,防病保健的作用。

工具

真空中出“火”----葫蘆罐。灸罐保健器材在治療手段上提供[span]了一種新的系列產品,包含有:豐乳罐、美容罐、四肢罐、小關節罐、熱療罐、臍療罐 、顫動儀等十分豐富的配套類型,體現了針對美容、亞健康恢復溫經通絡的罐療新方法。特點

1、輕輕一按調陰陽,風寒病毒灸罐除;2、簡單操作醫理深,熱能藥香入內臟;

3、小小灸罐能量大,補陽驅寒藥力強;

4、家中老小都能用,安全簡便出奇效。

灸罐方法的功能是通過儀器自身帶有的測量裝置和自動調節裝置進行控制。手動罐可產生0—35kpa的負壓力,在身體絕大多數關節和小關節上都能進行自由走罐、閃罐、留罐、揉罐等罐療技術。

灸罐美容儀自動產生0—45kpa的負壓力,美容時產生0—20kpa的負壓力。可進行美容、保健、拔罐等罐療技法。

灸罐拔罐儀自動產生0—45kpa的負壓力,美容時產生0—20kpa的負壓力。皮膚接觸溫度為0—42度可調。24V安全電壓。除進行美容、保健、拔罐等罐療技法外,還可進行熱灸罐療技法,對祛除寒邪有較好效果。

生命能場共振儀自動產生0—60kpa的負壓力,可進行美容、保健、拔罐等罐療技法外,還可進行顫罐、震罐等罐療的特殊技法。

適應症

灸罐儀本身具有艾灸、拔罐、藥物汽化和生物共振,自然形成多功能結合,多功能運用,全身性調理。調理方法靈活,不同使用者可根據自己積累的艾灸和拔罐經驗對不同穴位進行辨證施治。對吃、排、睡、精神放鬆有較好的改善作用。對病後恢復,失眠、多夢、心腦血管氣血供應不足、神經衰弱、精力減退、倦怠感、頭暈、頭痛、暈眩、焦躁、耳聾、耳鳴、更年期、畏冷症、大便秘結、肩周炎、頸錐痛、腰痛、關節痛、風濕、婦科炎症、痛經、腹部冷痛、小兒感冒高燒、厭食、哮喘等各種亞健康症狀有較好的功效,對美容和抗衰老等也具有較好的功效。付罐

付罐與脈衝罐付罐技術連續二次獲得國家自然科學基金課題的資助。付罐是1993年獲得國家科學基金的早期項目。“脈衝罐療技術” 是中醫科學院張維波教授獲得的多項國家科研基金和獎項的項目。張維波教授認為,脈衝技術是中醫技術的一次革命。我們的灸罐綜合了“付罐技術”和“脈衝罐療技術”的共同優點,並增加了“藥物汽化”和“艾灸功能”。

灸罐由於柔性材料的自然特性,涉及中醫的美容新方法,比如,面部的除皺,祛斑,美白,豐乳,減肥等。涉及中醫保健新領域,其中熱敏感傳,熱透經絡有不同凡響的特殊功效。

其他

灸罐由於自然特性,涉及中醫的美容新方法,比如,面部的除皺,

其他領域也有立竿見影的良好功效,適應範圍涉及內、外、婦、兒、骨傷等。