建制沿革

在北朝後魏時期初設濂水縣,南宋時期復設,後併入褒城縣。1957年11月成立濂水公社,1984年7月改鄉,1996年6月撤區並鄉建鎮。

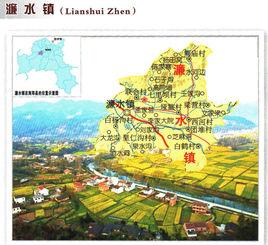

行政區劃

村名稱為:濂水村、聯合村、七里村、雅和村、熊廟村、流西河村、團堆村、里仁村。

經濟

鄉鎮企業以沙石建材、藤竹編織、草袋編織,糧油和農副產品加工為主。農業以種植水稻、小麥、油菜為主,是南鄭縣重要的糧油產區,境內森林覆蓋率50%以上,林草覆蓋率80%以上,氣侯溫和,民風純樸。

全鎮農民收入主要來源於糧油種植、生豬、蓮藕、草編、烤菸和勞務經濟等,屬本縣糧油基地鎮之一,對蓮藕、苗木花卉、烤菸等種植產業進行重點扶持。

歷史遺蹟

濂水鎮即原“廉水縣”,清乾隆五十九年修《南鄭縣誌》引《魏書》、《宋史》等載:“後魏延昌中置,梁大同中省,宋復置。”南宋“紹熙四年(一說“紹興四年”),安撫使宇文價奏,於南鄭縣南路石幢置廉水縣,以便民戶輸納”。

在今濂水鎮,該遺址曾有多次文物出土,1946年,出土陶罐1個,小銀碗7個。1954年,挖掘城牆根火磚,從走向看原為一座方城。1974年出土北宋“直百五銖”、“崇寧通寶”等銅錢數百斤。原廉水河在今濂水河東約三里的孟家營、何家塝山麓下,曲繞而北,後河水改道,穿原縣城而過。