介紹

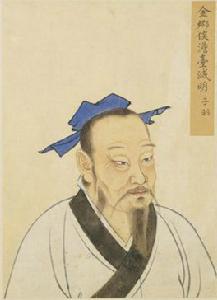

澹臺滅明

澹臺滅明求知講學

東漢明帝永平十五年(72年)祀孔子及七十二賢,他是其中之一。唐玄宗開元二十七年(739)封“江伯”。宋真宗大中祥符二年(1009年)升為“金鄉侯”從祀孔子。

澹臺滅明死後,南昌人民為他立祠立墓祭祀,並設立澹臺門以表紀念,進賢縣也因他南遊至此而名。

澹臺滅明求知講學的情況,《大戴禮記·五帝禮》有載。澹臺滅明投師孔子門下,孔子見他相貌醜陋而不願收其為徒。因有礙於自己“有教無類”的主張,勉強收為弟子。後發現澹臺滅明品德高尚、學風端正,於是感慨地說:“以貌取人,失之子羽。”澹臺滅明聽從孔子的教誨,刻苦學習,並加強自身修養,終於學有所成,躋身於當時的知名學者之列。他到吳國講學時,其門徒達300之眾,成為享譽大江南北的一代名師。

澹臺滅明重義輕財。據《括地誌》記載:一次,澹臺滅明身帶一塊價值連城的寶玉渡河,舟至河心,忽有二蛟從波濤中躍出,對渡船成夾擊之勢,欲奪寶玉。澹臺滅明氣憤地說:“吾可以義求,不可以力劫。”遂揮劍斬二蛟於河內,並將寶玉投入水中,以示自己毫無吝嗇之意。他的這種高尚品德影響了一代又一代魯人。數千年盛行於齊魯大地“寧讓錢,不讓言”的魯國遺風,可以從澹臺滅明身上找到影子。

澹臺滅明去世後,其弟子將他安葬於武城故里(今平邑縣魏莊鄉土橋村西300米處)。儒家傳人將他列於曲阜孔廟大成殿前西廡內從祀孔子。明天啟四年(1624年),在費縣關陽司建二賢祠,主祀曾參、子游。清乾隆三年(1766年),關陽司巡檢胡世祚將澹臺滅明由從祀改為主祀,並將二賢祠更名為三賢祠。清嘉靖十三年(1808年),糧道孫星衍將錢泳手書墓碑1座立於澹臺滅明墓前。

生平

南下講學

“以容取人乎,失之子羽;以言取人乎,失之宰予。”這句孔子自省的話早已是婦孺皆知。子羽比孔子小四十九歲,雖然有君子的姿態但相貌醜陋,至少他的相貌不符合孔子心目中君子應該有的樣子,於是孔子就以他的容貌來判斷他的才能,認為他沒有什麼才能,也不會有什麼成就,並斷言他朽木不可雕。但澹臺滅明苦心學習,加強修養,終於學有所成,後來由於不被孔子看重,為施展才會,澹臺滅明南下講學,到了吳國、楚國等各地,門徒達到了300多人,當年落魄的儒學大師終於成為了孔門七十二賢之一。

賢棲賢山講學

從《史記》及澹臺滅明與南昌的相關史跡來看,澹臺滅明南下楚地,很長一段時間在江西境內活動。南昌過去有進賢門,東南方有進賢縣,也都是為紀念澹臺滅明這個賢人的到來而取的名稱。

據《進賢縣治》記載,進賢原名為鍾陵縣,始建於晉太康元年公元280年,為紀念澹臺滅明南遊至此,易縣名為進賢。澹臺滅明來到南昌後,就是在鍾陵縣的鐘陵山上講學,當時求學者絡繹不絕,把整座山都擠滿了,澹臺滅明選了資質較好的一部分學生留下來日夜授學,南昌人好學之風從那個時候就可以略見一斑,現在這個山已經改名為棲賢山。

澹臺滅明共有300得意弟子,基本都是南昌的精英,就是這300精英,把禮儀道德播在豫章在寺上,並在這塊土地上把文化歷代傳授下去,以至南昌文化水平經久不衰。

對南昌的影響

戰國時,江西全境屬楚,那個時期中原諸國把不尊禮儀、不從仁德的地方稱為“蠻夷”。楚國為了與中原諸國融為一體,得到他們的承認,在治國、外交各方面以禮儀制度和思想作為行為準則。澹臺滅明離開孔子後就南下到達楚國,“從弟子三百人,設去就,名施乎諸侯”,足見澹臺滅明當時弟子之眾,聲名之大,後來這些深入南楚腹地,對楚地產生了非常廣泛的影響。也正國為這樣,那時候的南昌雖然遠離中原,但是地從來沒有被稱為“蠻夷”。

也就因為這樣,澹臺滅明在後輩的成就當中名聲一次次提升,最開始澹臺滅明的牌位是在曲阜孔廟大成殿前西廡內從祀孔子。到1624年明天啟四年,就附祀於關陽鎮“二賢祠”。1766年,清乾隆三十一年,關陽司巡檢胡世祚把澹臺滅明由從祀曾子和子游升為主祀,從而“二賢祠”又改名“三賢祠”。

身體與靈魂

澹臺滅明是什麼時候去世的,現已無法考證,但他去世後,後人爭相立墓以祀,現有可考證關於他的墓共有三處,好武城(今山東省費城縣)、陳留(今河南省開封縣)、豫章(今江西省南昌市),但據史學家考證,澹臺滅明死後應該葬於吳地(古屬楚國,今進賢、南昌一帶),真正的墓應該是建在南昌。

據清乾隆五十九年《南昌縣誌》記載,澹臺滅明墓坐落南昌,宋時有名漕使高過經過南昌的時候題了一塊碑:“魯澹臺子羽之墓。”明時碑的損壞已經非常嚴重了,當時知府范淶將其重修,清時學使王思訓立石碑,題為“先賢澹臺子羽之墓”,後經多次重修。據當時在南昌市第二聯合中學就讀的王炯堯先生回憶,1949年南昌解放後,校園操場後學生食堂前尚有澹臺墓荒冢,為一土堆,有一石碑,依稀可見刻有“生員澹臺子羽之墓”的字跡。

現在,澹臺滅明的墓碑已經被毀,墓址就在南昌市內東湖之濱南昌二中生活區內,在墓址建造了一個台子,台上移植了兩棵樹並擺放了兩塊石頭作為標記。

澹臺祠

《豫章遺韻》記載了一個民間傳說,宋紹興年間,有個叫鍾傅的地方官初入洪州,便動手拆牆築城,由於驚動了不該驚動的地方,所以晚上鍾傅便做了一個古怪的夢,夢見一名醜漢找到他一邊痛哭一邊訴說:將軍為何暴我屍骨於墳墓外?說完嘆氣走了第二天就有百姓報告,在城東南角挖到一座大人物的墳墓,一檢驗發現是澹臺子羽的屍骨,立即停止施工,用磚瓦修復墳墓,並築立一亭,後人又在離墓不遠處建了一座澹臺祠,因為當時建澹臺祠的四周磚瓦成堆,所以當地叫做瓦子角。

瓦子角是否由來於此只能姑妄聽之,但澹臺祠確實是在南昌建過。據《明史》記載,在明朝中後期,魏忠賢獨攬朝遷大權,號稱九千歲,一時之間朝野上下爭先恐後的奉承魏忠賢,各地紛紛為魏忠賢建起祠堂,並雕刻塑像,(我呸,死太監)如果有什麼事求辦或者還願,就可以跪在塑像前禱拜。更有甚者,監生陸萬齡還提議,孔子寫了《春秋》,而魏忠賢寫了《要典》,孔子殺了少正卯,魏忠賢消滅了東林黨,所以魏忠賢可以和先聖孔子並尊,將祠堂建在國學的西邊。

於是,全國掀起了為魏忠賢建造祠堂的狂潮,祭祀儒家的祠堂或被砸,或被賣。澹臺滅明的祠被當時巡撫揚邦憲給砸了、塑像也被毀了,建起了魏忠賢祠,但不久魏忠賢遭誅,祠還沒建好就被毀了,但是澹臺滅明祠也沒有在修復,成為千古遺憾。