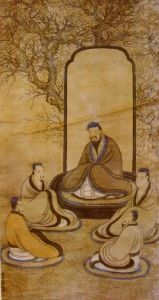

孔丘(公元前551~前479)

正文

中國春秋末期思想家和教育家,儒家學派的創始人。字仲尼,世人尊稱孔子。春秋魯國陬邑(今山東曲阜東南)人。先世為宋國貴族,後沒落。春秋時期是奴隸制向封建制過渡的歷史時期,官學衰廢,魯國成為文化的中心和私學的發祥地。 孔子少時“貧且賤”,年 15歲立志求學,通過私人傳授,博習詩書禮樂。年輕時曾在魯國執政大夫季氏門下任管牛羊、倉庫的小吏。約30歲,在曲阜城北設學舍,開始私人講學。顏淵、曾點、子路等是最早的弟子。50歲任魯國中都宰,繼升司寇,不久去職,率弟子歷游宋、衛、陳、蔡、齊、楚等國。志欲改良時政,復興周禮,嘗說:“如有用我者,吾其為東周乎”(《論語·陽貨》),然終不見用。在外14年,68歲重返魯國,政治上仍不得志,乃專力從事講學和著述,直到逝世,弟子達3000人,身通六藝者70餘人。孔子是中國第一個創辦大規模私學的教育家。死後葬曲阜城外,弟子們在墓旁守喪 3年,分別時痛哭失聲。子貢不忍離去,又獨自留居 3年,稱頌:“夫子之不可及也,猶天之不可階而升也”(《子張》)。

中國春秋末期思想家和教育家,儒家學派的創始人。字仲尼,世人尊稱孔子。春秋魯國陬邑(今山東曲阜東南)人。先世為宋國貴族,後沒落。春秋時期是奴隸制向封建制過渡的歷史時期,官學衰廢,魯國成為文化的中心和私學的發祥地。 孔子少時“貧且賤”,年 15歲立志求學,通過私人傳授,博習詩書禮樂。年輕時曾在魯國執政大夫季氏門下任管牛羊、倉庫的小吏。約30歲,在曲阜城北設學舍,開始私人講學。顏淵、曾點、子路等是最早的弟子。50歲任魯國中都宰,繼升司寇,不久去職,率弟子歷游宋、衛、陳、蔡、齊、楚等國。志欲改良時政,復興周禮,嘗說:“如有用我者,吾其為東周乎”(《論語·陽貨》),然終不見用。在外14年,68歲重返魯國,政治上仍不得志,乃專力從事講學和著述,直到逝世,弟子達3000人,身通六藝者70餘人。孔子是中國第一個創辦大規模私學的教育家。死後葬曲阜城外,弟子們在墓旁守喪 3年,分別時痛哭失聲。子貢不忍離去,又獨自留居 3年,稱頌:“夫子之不可及也,猶天之不可階而升也”(《子張》)。 孔子在當時已有“聖人”之稱,自西漢罷黜百家,獨尊儒術,經過孔子整理傳授的儒家經典──五經,被定為必讀的教科書,儒家學說由此成為中國封建文化的核心,對整個封建時代的政治生活和精神生活起著指導的作用,從積極方面和消極方面都給中國文化教育的發展以極其深刻的影響。

教育目的和教育對象 孔子主張"為政以德"(《為政》),認為法治具有強制性,只能約束人們的外部行為;德治具有感化力,才能影響人們的心靈,又有鑒於貴族道德的敗壞和貴族世襲制度的腐朽,主張舉用“賢才”,吸收平民中的“士”參與政權。還認為人才不能依靠自然成長,必須經由教育培養,故提倡“學而優則仕”(《子張》)。為此而創辦私學,以造就改良政治需要的 “賢才”。孔子稱“賢才”為 “君子”(“士"或“成人”),規定“君子道者三”,“智者不惑,仁者不憂,勇者不懼”(《子罕》)。他說:“政者正也"(《顏淵》),“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從”(《子路》)。所以要求“君子”首先必須是道德完善的人,能以身作則;把“修己以安百姓”作為最高的政治理想和教育的根本出發點。

孔子最早探討了人性的問題,認為人的天賦素質是相近的,個性差異是後天習染造成的(“性相近也,習相遠也”),只要獲得良好的學習條件,加上主觀的努力,都可以養成“君子”的品德。以這種人性觀為依據,主張“有教無類”(《衛靈公》),除奴隸以外,不分貧富、 貴賤、賢愚、 種族和地區,任何人都可以入學。孔子弟子,據《史記·仲尼弟子列傳》載有姓名者77人,一部分有事跡可考。他們來自魯、齊、衛、晉、宋、陳、秦、 楚等國,以魯人為最多, 大都出身貧賤,唯子貢“家累千金”,但也不是來自貴族,而是新起的大商人。真正屬於貴族的有南宮敬叔、司馬牛等少數幾人。可見孔子的弟子群,主要是由平民組成。教育對象由貴族推廣到平民,使貴族壟斷的文化與平民結合,學校衝破了宮廷的藩籬,與社會發生廣泛聯繫,擴大了人才的來源,從而推動了已經開始的文化下移運動,促進私學進一步發展,為戰國諸子蜂起,百家爭鳴開闢了道路。這在中國教育發展史上具有劃時代的意義。

道德教育思想 孔子是中國古代倫理學和道德教育理論的奠基者。他的學說以“仁”為核心和最高道德標準。“仁”字在《論語》中出現 109次之多。孔子從不同的角度闡述“仁”的涵義,歸納起來,不外“克己”與“愛人”兩個方面,而以“禮”為準則。

“克己”即以禮約身,“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動”(《顏淵》)。其根本要求是在財富占有上遵守周禮的等級規定,克制過分的欲望。孔子提出了道德評價的原則問題,即義利之辨。說:“君子喻於義,小人喻於利”(《里仁》)。主張一個人要有理想,有抱負,努力提高精神境界,而不要過分地追求個人的物質欲望;認為正是物質欲望的膨脹,造成道德的墮落。因此他說:“士志於道而恥惡衣惡食者,未足與議也”(《里仁》)。孔子自謂吃粗糧,喝冷水,曲肱而枕,從這樣清苦的生活中卻獲得了精神上的愉快。他稱讚 “賢哉回也”,就因為:“一簞食, 一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂”(《雍也》)。他認為從利己之心出發,必將引起人我之間的矛盾,社會上的一切衝突即由此而起。為了從動機上防微杜漸,他很少講“利”,在道德領域內,對“利”作了全盤的否定。

“愛人”的基本要求是設身處地為他人著想:一方面,自己不願意別人怎樣對待我,我也不如此對待別人;另一方面,自己希望達到的,也幫助別人去達到。這叫做“忠恕之道”(朱熹註:“盡己之謂忠,推己及人之謂恕”)。孔子講的“愛人”有兩個特點:①以孝悌為本。這是出於鞏固氏族血緣關係的需要。“孝”屬於親子之愛,反映縱的血緣關係;“悌”屬於兄弟之愛,反映橫的血緣關係。這一縱一橫的關係的交織和延伸,便構成極其細密的宗法制度的圖譜。奴隸主貴族的一切道德準則──親親、尊尊、長長、男女有別等,都是孝悌的引伸和擴大。孔子繼承殷周倫理思想的傳統,特別重視孝道,因而堅持 “三年之喪”,認定 “君子篤於親,則民興於仁”(《泰伯》)。宰予提議改三年喪期為一年,受到孔子嚴厲的斥責。②愛有差等。孔子說:“夫禮,天子愛天下,諸侯愛境內,大夫愛官職,士愛其家,過其所愛曰侵”(《韓非子·外儲說右上》)。愛人要受等級名分的制約,不能逾越;超越等級名分的"愛",在道德評價上就走向了反面,變成侵犯他人利益的行為。墨家因此批評孔子講的 “仁”是 “體愛”,只愛一部分人,不同於墨子的“兼愛”,愛全社會的人(《墨子·經上》“仁,體愛也”;“體,分於兼也”)。這個批評是有一定根據的,但有片面性,他們沒有看到孔子也懷著普遍地調整人與人之間的關係的願望,他提倡的“愛人”,在堅持“差等”的前提下,也要求推及於全社會,即不僅在貴族、平民中講禮讓,也要適當地為勞動人民著想,減輕刑罪和賦斂,“因民之所利而利之”,“擇可勞而勞之”(《堯曰》),以達到保護和爭取勞動力的目的,防止“犯上作亂”行為的產生。在孔子看來,這乃是符合貴族的根本利益和長遠利益的。

教學科目 孔子繼承西周六藝教育的傳統,教學綱領是 “博學於文,約之以禮”。基本科目是 “詩、書、禮、樂”。

“詩”是西周以來的詩歌。 傳說古詩本有 3000篇,經孔子刪定,存 305篇,概稱“三百篇”,即流傳下來的《詩經》。作品產生的年代約從西周初期到春秋中期。孔子根據樂調將刪存的“詩 "分為“風”、“雅”、“頌"三類。其中一部分是對上帝、鬼神、貴族統治權力的歌頌,更多的則是抒寫勞動人民的生活情感和苦難遭遇,揭露貴族的殘暴和荒淫。孔子說“詩”的作用有四:①激發道德情感。②觀察風俗盛衰。③增進相互情誼。④批評政治得失。歸結起來,是教人懂得如何“事父”與“事君”;還可以獲得一些自然知識:“鳥獸草木之名”。

“書”即歷史。孔子將春秋以前歷代政治歷史文獻彙編成書,保存了夏商以來特別是周初的重要歷史材料。孔子說“文武之政,布在方策,其人存則其政舉,其人亡則其政息”(《禮記·中庸》)。說明書教的旨意即在於復興“文武之政”。孔子還根據魯國的史記編寫了一部編年史──《春秋》, 起魯隱公元年, 終魯哀公十四年(公元前 722~前481),簡要論述242年的歷史。它以周禮為準則,評述春秋史實,“寓褒貶,別善惡”,旨在正名定分,維護奴隸主貴族的統治秩序。

“禮” 即周禮。 包括奴隸制的宗法等級世襲制度、道德標準和儀節。孔子說:"為國以禮"(《顏淵》);“不學禮,無以立”(《季氏》)。當時“禮”已流於形式;失去了對思想情感的約束作用。孔子深有感慨地說:“禮雲,禮雲,玉帛云乎哉;樂雲,樂雲,鐘鼓云乎哉”(《陽貨》)。又說:“禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚”(《八佾》)。強調“禮”必須以“仁”的思想情感為基礎,離開“仁”,“禮”就沒有意義了,因此要求要達到“禮”和“仁”的統一。

“樂”即音樂。“樂” 與“詩” 相連,分別來說,“樂”謂樂曲,“詩”謂歌詞; 合而言之, “樂”也包涵“詩”。“樂”與“禮”相配合進行政治道德教育,其作用尤在於陶冶情感。“禮”以修外,“樂”以修內。孔子認為“安上治民, 莫善於禮;移風易俗,莫善於樂"(《孝經·廣要道》)。孔子志欲復興周禮,故特別欣賞古樂,稱讚《韶》(相傳為舜時的樂)“盡美矣,又盡善也”(《八佾》)。對春秋時代的新樂──“鄭衛之音”則十分厭惡。孔子曾否修訂《樂經》,歷來爭論不一:一說《樂經》本來是有的,秦以後亡佚了;一說“樂”本無經,“樂”的歌詞在“詩”,運用在"禮”,聲調的傳授則在伶工之手。《樂經》雖未見到,《禮記》中的《樂記》、《經解》以及《周禮》中的《大司樂》等篇,還保存了不少孔子關於“樂”的論述,為後世儒家樂教之所本。 孔子說:“興於詩, 立於禮,成於樂"(《泰伯》),對“樂”在培養人的性格中的作用給予了高度的評價。

孔子可能也曾教習軍事。《禮記·射義》記“孔子射於矍相之圃”,《史記·孔子世家》記冉求自稱軍旅之事“學之於孔子”,是其證。但孔子培養的目標是文士而非武士,教育內容重在禮樂,則是沒有疑義的。

教學方法 孔子的世界觀有唯心主義傾向,相信"天命”,認為“不知命,無以為君子也”(《堯曰》)。又說“有生而知之者”(《季氏》)。但在教育實踐中,則重視“學而知之”。一生“學而不厭,誨人不倦”,創造出了以培養自覺性為中心的因材施教的教學方法。它的要點是:

①注意個性差異。經常通過觀察、問答等方式了解學生智慧型性格的差異。《論語》保存了大量評論個性的記錄,如:“由也果……賜也達……求也藝”(《雍也》);“柴也愚,參也魯,師也辟(偏激),由也喭(莽撞)"(《先進》);“德行:顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓;言語:宰我、 子貢;政事:冉有、 季路;文學:子游、子夏”(《先進》)……孔子即根據不同的個性特點進行教學。

②善於啟發誘導。因材施教的基本方法是啟發誘導。孔子說:“不憤不啟,不悱不發”(《述而》)。朱熹註:“憤者心求通而未得之意,悱者口欲言而未能之貌。啟謂開其意,發謂達其辭。”“啟發”一詞即由此而來。要求在教學過程中掌握學生的心理狀態,務使教學的內容與方法適合學生的接受水平和心理準備條件,以充分調動學生學習的主動性和求知慾。顏回說:“夫子循循然善誘人,博我以文,約我以禮,欲罷不能”(《子罕》)。孔子就是這樣根據每個學生的個性特點。因材施教,循序漸進, 引導他們在理性認識的基礎上, 發展道德情感,樹立道德信念,追求遠大理想;由“知之”到“好之”,由“好之”到“樂之”,形成習慣系統,而“從心所欲,不逾矩”,則是道德自覺性的高度體現。

③學習與思考結合。孔子說:“學而不思則罔,思而不學則殆”(《為政》)。這已經接觸到感性認識與理性認識的辯證關係。孔子非常重視學習,《學而》第一句即“學而時習之”。孔子自謂“吾嘗終日不食,終夜不寢,以思無益,不如學也”(《衛靈公》)。強調獲取知識必須多聞、多見、多問;同時要求對學習的內容,一定要經過思考,融會貫通,辨明是非,擇善而從,由博反約,溫故知新,聞一以知十,舉一以反三。他認為對任何事情不問幾個“為什麼”的人,是最沒出息的。孔子還要求思考問題要抱虛心求是的態度,“知之為知之,不知為不知”,勿妄測,勿武斷,勿固執,勿自是。對尚未明白的問題,暫時存疑,以待進一步探討,認為如此才能獲得真知。對“飽食終日,無所用心”,“亡而為有,虛而為盈”的種種表現,則給予嚴厲批評。

④學習與行動結合。孔子要求學以致用,學習所得必須見於行動,即把知識運用到政治生活和道德實踐中去。他以學“詩”為例,說:熟讀“三百篇”,管理政事,卻管不了出使各國,卻不能獨立應對,“詩”讀得再多,有何用處?孔子觀察人的方法是:“聽其言,而觀其行。”最討厭講空話, 講大話, 認為言過其行是最可恥的。 就道德修養來說, 根本的要求是“遷善改過”。孔子說:學習是為了提高自己的知識和道德修養,而不是用作裝飾, 給別人看。 他說他自己經常憂慮的事情就是“德之不修, 學之不講,聞義不能徙, 不善不能改”; 認為顏淵過人之處就在於“不遷怒, 不貳過”,“有不善未嘗不知,知之未嘗復行也。”。孔子深信人的智慧和道德都是在不斷克服缺點與錯誤的過程中形成和發展的。

孔子一生懷著探求真理,作育人才的願望,在40餘年的教育實踐中積累起來的豐富的教育經驗,乃是教育史上的珍貴的遺產,科學地對待這樣一份遺產,去其糟粕,取其精華,對於發展教育科學和教育事業,仍具有現實的意義。(見彩圖)

孔丘(公元前551~前479)

孔丘(公元前551~前479) 孔丘(公元前551~前479)

孔丘(公元前551~前479) 孔丘(公元前551~前479)

孔丘(公元前551~前479) 孔丘(公元前551~前479)

孔丘(公元前551~前479) 孔丘(公元前551~前479)

孔丘(公元前551~前479)《論語》《史記》中的《孔子世家》、《仲尼弟子列傳》。

《孔子教育思想論文選》, 教育科學出版社, 北京,1982。

陳景磐著:《孔子的教育思想》,湖北人民出版社,武漢,1981。