|

| 潘昌煦 |

簡介

|

| 潘昌煦 |

上一輩人提到潘昌煦(字由笙)先生,大多會肅然起敬。因為先生的一生,即是“正氣”與“耿直”的化身。從日本留學回國後,他在北京政府大理院任刑庭庭長,當時他就提出“司法獨立”理念,由於當局政府腐敗而未被重視。先生辦案剛正不阿,鐵面無私,不但為舊法學家所推崇,也受新法學家所欽敬。後因目睹國事日非,人事更非,自己不屑與那些阿諛奉承、弄虛作假之小人為伍,毅然辭職,到燕京大學任法學教授。其時“燕大”可謂蘇州人才薈萃,顧頡剛、郭紹虞等都在燕大執教,在學術詩文方面,他們常與潘昌煦先生相互研討;顧廷龍先生那時也在燕大學習,時常向潘先生請教詩文。

艱辛歷程

在“燕大”執教五年之後,潘先生告老回鄉,感覺蘇州故鄉才是自由天地。他的道德文章,曾在蘇州知識分子心目中占有相當地位。但他並不以此為傲,相反卻息影故里,過起了淡泊無為的生活——除了以詩文抒發心聲之外,就是與夫人並肩下廚,共操井臼……仿若生活於陶淵明的詩境裡而自得其樂,他在《倦遊集·探梅》詩中云:

|

| 潘昌煦 |

行遍山巔與水湄。

老乾最憐虬欲臥,

清香應許鶴先知。

春風破冬花宜早,

殘雪禁寒萼較遲。

奚事縋幽還鑿險,

但逢籬落即題詩。

另一首《問梅》詩中有句:為愛亭亭一樹花/期通款曲依窗紗/幾生修到詩人婦/何處移來隱士家……先生在這兩首詩中,坦露自己愛梅之清逸與風骨,為探梅、問梅,不惜“縋幽還鑿險”“行遍山巔與水湄”“但逢籬落即題詩”,愛得如此刻骨銘心,正是潘先生“梅如其人,人如其梅”的詩人情愫;作為詩人的他,還以隱士自喻,有著以梅為妻的遐想:“幾生修到詩人婦,何處移來隱士家﹖”先生的夫人出身無錫盪口名門華家,賢慧溫文,勤於治家,與先生相濡以沫,樂於清貧,稱其“梅妻”甚是恰當。潘昌煦先生回鄉過著“大隱隱於市”,不求聞達於“時人”的生活,與夫人知心相伴,其樂融融。“朝汲溉釜,夕汲灌蔬圃”抑或是他與夫人一天生活勞動的寫照;“重累桓少君,百年共辛苦”流露其憐愛夫人,怕其不勝勞累,暗暗企盼與她共渡“百年艱辛”路程。

愛國

|

| 潘昌煦 |

抗戰勝利的喜訊傳來後,潘先生喜出望外,精神面貌為之一振。但其後又逢“亂世”腐敗,物價飛漲,民不聊生,先生重又陷入失望苦惱中……那年我從上海放假回家去看先生,他告訴我一樁“幽默”說:“近日吳縣成立參議會,派人來邀我參加,我回答他們‘你們到城隍廟裡請城隍爺,豈不更好’”先生的狷介性格,誠如郭紹虞教授為他作“序”所贊:人必有有所不為之操,而後具堅貞不移之節,而後能發為沈鬱感憤之詩……今讀先生詩“首鼠憐餘子,爛羊成列侯”之句,言隨心碎,聲與淚俱,先生耿介之操,嚴正之氣,亦無不流露於字裡行間,因以知詩品之高。

正氣凜然

|

| 潘昌煦 |

晚年

1949年蘇州解放,在成立蘇州市政治協商會之初,大家仰慕潘昌煦先生為人處世光明磊落,每逢“政協”開會都邀請他參加,先生總是欣然出席,為政府建言獻策,暢陳己見;1953年,他還光榮當選為蘇州市第四屆人民代表。此後不久,先生實因年事已高,且又多病,臥床不起長達五年之久,1958年1月3日,潘昌煦先生與世長辭,享年86歲。

評語

先生生前寫詩作賦,著有《芯廬遺集》五卷、詞作一卷(1963年由郭紹虞作序,陸尹甫寫傳,顧廷龍題跋);先生早年詩風承繼杜陵,晚年愛陶、白遺風,但其大量詩文今多已散佚,既成不可挽回的損失。更為遺憾的是,如此一位跨越時代的愛國詩人書家,在今蘇州熟悉他的人寥寥無幾,甚至皮市街上的“潘氏故居”居然無人知曉。作為我國知識分子不屈不撓的正直形象,潘先生儼如“中華民族歷史長河中的一股清流”,“清流”可以滌淨人們心靈中的污濁,願“清流”潺潺地流淌,永恆地流淌……

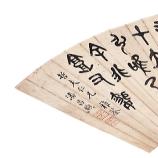

作書

|

| 潘昌煦 |

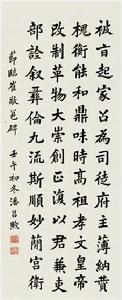

藝術家:潘昌煦

名稱:潘昌煦壬午(1942年)作書法立軸

材質、形制:水墨紙本

尺寸:97×40cm

介紹:節臨崔敬邕碑壬午初冬潘昌煦

鈐印:潘昌煦印(白文)戊戌翰林(朱文)

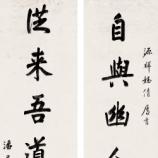

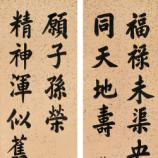

作品欣賞

|

|

|

資料來源

1、http://www.gg-art.com/artist/artist.php?id=3523

2、http://www.zhuokearts.com/artist/art_display.asp?keyno=455842