簡介

漳州府衙

漳州府衙公元716年,因西林一帶地理寒濕,兵民多有瘴癘,陳元光的兒子陳珦在鄉中老人余若納等的請求下,將郡署遷到李澳川(今漳浦縣城)。到了公元741年,本來屬於泉州郡管轄的龍溪縣劃歸漳州郡,漳州的地域擴大了不少。公元782年,新任漳州刺史柳少安視察各地時,來到地處九龍江出海口的龍溪縣,很欣賞這裡“大江南鏇而東注,諸峰北環而回顧”,便上疏朝廷,建議將郡治再次遷徙,但沒得到皇上準許。後來,陳謨繼任刺史,再次提出這個建議,終於在公元786年,即漳州建制一百年後,獲準將郡治遷到龍溪縣縣城,在今薌城區中山公園所在地興建新府衙。從此,歷唐宋元明清五代,沒再改變過府址。

府衙布局

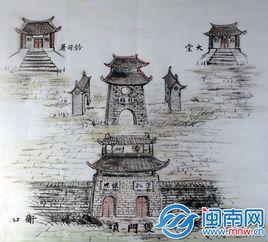

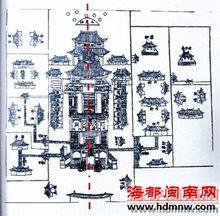

在漳州圖書館館藏的清修《漳州府志》中,保存著一張當年漳州府衙門的地圖。府衙前面有一條南北走向的短短的寬敞大街,叫做府埕,是府署門口專門迎送各地上下轎馬的“禮儀廣場”。進入府埕的路叫新府路和府口(今台灣路)。府衙門口有兩尊大石獅,左側有“宣裔榜”,是官府張貼公文告示的地方。右側有堂鼓,是百姓鳴鼓喊冤的申訴處。府衙中廳是公堂;兩側有廂房,一側是刑罰人犯的刑房,一側是資料檔案的存庫。公堂後面是官員休息室,再後面是府中花園,有荷池、假山等。花園的東側是官庠,除了府官大人的寢室和書房外,還有家眷住的小姐樓等。

唐代漳州府署比較簡陋,宋代在府衙前建有牌樓,上有篆書“漳州府署衙門”匾額,下有雙門,左曰“崇仁”,右曰“懷恩”(即今雙門頂,在台灣路與香港路交匯處),按官員等級分門進出。門內和公堂前有一小樓,裝有古代計時裝置銅壺漏箭,為官府日夜報時。據載,明嘉靖三十四年(1555)二月初五,囚犯吳天祿反獄,燒毀府堂及六間廂房。次年重建時,牌樓被拆除,以免障礙府署大堂。

改造

民國初年,襯炯明率軍入漳,大張旗鼓改造舊城,1918年古府衙被改為“漳州第一公園”。1926年北伐軍入漳後改名 “中山公園”,沿用至今。1949年後,舊漳州府大堂改為圖書館,現為市博物館。公園大門兩尊石獅為原物;公園裡還保留著宋代開鑿的半月形“七星池”,假山上有五角形的“梅花亭”,另外還有一座六角形的“龍柱亭”,可惜柱上浮雕的飛龍在文革中被毀。博物館內收藏有幾十方古衙牆基浮雕,以及唐鹹通四年(863)漳州押衙王剬所建、著名書法家劉鏞所書,為明代顧炎武稱之為“天下經幢第一”的《佛頂尊勝陀羅尼經》經幢。