景區簡介

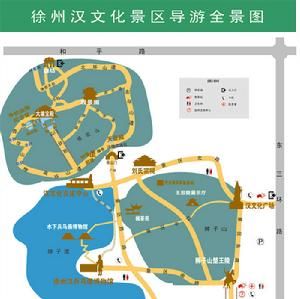

漢文化景區導遊全景圖

漢文化景區導遊全景圖歷史

獅子山楚王陵

獅子山楚王陵不晚於公元前154年(漢景帝前元三年)。

二十世紀八十年代初期,獅子山地區零散出土一些騎兵俑和軍史俑。

1984年底在徐州市獅子山西苑南側發現漢兵馬俑步車俑坑軍陣。

1985年,發掘一、二、四號俑坑:成立徐州漢兵馬俑博物館,俑坑遺址廳建成開放。

1986年,獅子山漢兵馬俑被公布為“徐州市文物保護單位”:《文物》發表徐州漢兵馬俑考古發掘簡報。

1987年,在獅子山西北發現漢兵馬俑騎兵俑坑(六號坑);開始探測漢兵馬俑主墓。

1988年,進行第二次大規模科學儀器探測主墓工作。

1989年,在獅子山北側發現一座漢代車馬與陶俑葬坑。

1990年,進行第三次大規模儀器勘探主墓工作;發掘位於繡球山上的兩座西漢楚王陵園大型貴族陪葬墓。

1991年,在俑坑以東300米獅子山主峰南坡發現楚王陵墓道痕跡。

1992年,修整徐州漢兵馬俑一號俑坑;試掘獅子山楚王陵,調查其墓葬形制。

1993年,申報發掘徐州漢兵馬俑主墓——獅子山楚王陵。

1994年,制定獅子山楚王陵墓發掘和保護方案:徐州漢兵馬俑博物館和南京博物院聯合組織發掘楚王陵。

1995年,楚王墓考古發掘成功結束,被公布為“省級重點文物保護單位”:楚王陵地宮陳列館建成開放。

1996年,獅子山楚王陵被評為“1995年中國十大考古新發現之首”:獅子山楚王陵及其陪葬兵馬俑坑被國務院公布為第四批“全國重點文物保護單位”。

1997年,對楚王陵東西兩側的獅子山體進行考古調查探測。

1998年,楚王陵出土鐵鎧甲研究列入國家文物科研項目:《文物》、《考古》發表楚王陵簡報和考古收穫。

1999年,調查楚王陵區的王后陵墓。

2000年,獅子山以東奇石市場建設工地發現陪葬陶俑和陵園建築遺蹟。

2001年,獅子山北部的原廢品收購站院內發現一處小型陪葬俑坑,出土數件站式步兵俑。

2002年,獅子山東北部建築拆遷工地發現一座陪葬兵馬坑,出土站式兵馬俑兩百餘件。

2003年,獅子山東北部建築拆遷時又發現陪葬兵馬坑一座,出土站立式兵俑八十餘件,在陵區東北發現一處鋪有迴廊的西漢楚王陵園陵寢房屋建築遺址。

2004年,與南京大學合作探測獅子山及其北側的羊龜山為一座具有三屋夯土台的大型陪葬陵墓,全面勘探獅子山東北待建地帶,發現規模龐大的楚王陵園陪葬祭祀坑群,對其中的兵馬俑坑、食器坑和車馬坑進行考古發掘。

2005年,完成國家文物遺址保護項目——獅子山楚王陵的墓體加固工程;發掘獅子山東北楚王陵園陪葬坑群中的青銅器,侍俑坑和馬俑坑等三座陪葬坑:徐州漢兵馬俑博物館新館建成開放,以獅子山楚王陵為基礎的徐州漢文化景區被確立為徐州市重點文化旅遊發展項目,完成楚王陵保護區內環境改造、漢文化廣場等景區一期建設工程。

景點

漢文化廣場

漢文化廣場

漢文化廣場景區的主入口——漢文化廣場,廣場東西長約280米,南北寬約90米,占地18000平方米,採取規整莊嚴的中軸對稱格局。其空間定位以東西為走向,依次布置了入口廣場、司南、兩漢大事年表、歷史文化展廊、辟雍廣場等景點,終點矗立漢高祖劉邦的銅鑄雕像,構成完整的空間序列。廣場的鋪裝以仿製的漢磚為主要材料,圖案取漢代畫像中常見的勾連雲紋等裝飾圖形。兩漢大事年表四周設計了少量的水景。水的使用,不僅可以與石材形成一剛一柔的對比,更成為兩漢文化廣場中將各個景點聯繫起來的手段,而且水體在園林廣場設計中更具有獨特的功效。遊客可以從中感受到“一勺則江湖萬里”的恢弘氣魄,領略兩漢文化源遠流長的魅力。廣場的設計猶如一段立體空間化的漢賦,通過“起”、“承”、“轉”、“合”四個章節,抑揚頓挫、弛張有度,將漢風古韻自然呈現出來。

獅子山楚王陵

楚王陵像

楚王陵像漢兵馬俑博物館

漢兵馬俑博物館

漢兵馬俑博物館水下兵馬俑博物館

水下兵馬俑博物館

水下兵馬俑博物館漢文化交流中心

建在獅子潭水面上的漢文化交流中心借鑑了漢代建築的神韻,主要展示了東漢時期比較興盛的漢畫像石藝術。整個交流中心為一座建在水塘上的乾欄式建築,有開闊的廳堂,上層建有觀景平台。整個建築借鑑漢代建築的神韻,用現代的材料表現傳統的精神,成為一個中外文化藝術交流的場所。

竹林寺

竹林寺

竹林寺最具傳奇色彩的是,獅子山竹林寺中原供奉一尊明代木製貼金的韋馱菩薩像,後為躲避戰火埋於地下。1940年日軍侵入徐州後,日軍隨軍翻譯中島吉一於一夜晚隨無形腳步聲在竹林寺後院中挖出了韋馱菩薩像,後帶回日本供奉在家。1973年,中島吉一病危,臨終前囑咐其女婿森秀敏將菩薩歸還中國原竹林寺。1998年9月,森秀敏先生借旅遊來徐,到獅子山尋訪竹林寺未果,深表遺憾。後經介紹見到徐州市佛協會長國光法師,商談後約定歸還佛像。2000年4月17日,75歲的森秀敏先生按照約定,帶著韋馱菩薩像從日本飛抵徐州,將國寶恭還徐州佛協,並期望在有生之年為復建竹林寺盡力,看到韋馱菩薩像回到徐州竹林寺供奉。

為了紀念淨檢法師排除萬難,皈依佛法及其弘法利生的精神,重現韋馱菩薩像供奉於竹林寺的那段歷史,以此加強中日佛教的民間交流,促進中日兩國友好合作關係,徐州市政府決定在獅子山北側駱駝山上重建竹林寺,並在竹林寺內專門開闢了淨檢法師紀念堂,供全國信徒祭拜。

漢文化景區二期工程——竹林寺項目主要包括竹林寺、觀音閣、南北山門、鐘鼓樓、游步道、停車場等,占地16.67公頃,總建築面積3150平方米,房屋拆遷面積約3.8萬平方米,總投資約1.3億元。

景區建設

漢文化長廊與綠化提升投資千萬建設漢畫像石長廊

漢畫像石長廊作為漢文化景區三期景觀綠化改造的一部分,被列為今年城建重點工程,該項目位於風景秀麗的雲龍區漢文化景區內,獅子潭東岸,與景區一期水下兵馬俑館、漢文化交流中心及二期竹林寺相連。

記者在施工現場看到,工人們正有條不紊地搭瓦檐、封檐口、完善內部構造。漢畫像石長廊已初具雛形,似一條曲折的長龍,繞著獅子潭東岸蜿蜒而去,依地形變化而變化,盡其有利地勢,以簡約為宜,保存了原生態地貌,穿插叢林之間,貫通南北長廊,立於獅子潭東岸,跨越式平台親近水面,兩端連線水下兵馬俑和交流中心,如此設計既增加了觀賞性,又解除了遊客徒步的疲勞。

外立面青灰色的主色調古樸雅致,長廊的屋檐造型也極為獨特,與以往的長廊或平頂或尖頂不同,漢畫像石長廊的屋檐高低起伏、或寬或窄、錯落有致,構建成一種別具匠心的不規則幾何形狀。

唐主任告訴記者,漢畫像石長廊以陳列展示“漢代三絕”之一的漢代畫像石為途徑,突出以人為本,確立“漢畫藝術文化體驗”的展示理念,為人們提供感官體驗、情感體驗。

該工程由清華大學設計研究所規劃設計,占地約10餘畝,總投資1000萬元,全長約300米,建築面積近3000平方米,結構設計為混凝土框架結構和現代鋼結構組成,長廊內設有展廳、遊客服務中心、衛生間。

投資700萬提升綠化水平

漢文化景區三期遊覽主線路綠化景觀提升項目,規劃改造綠化面積約7.3萬平方米,總投資700萬。工程包括楚王陵入口、東大門兩側、兵馬俑博物館周圍及景區內遊覽主線路兩側10-20米範圍內綠化改造提升。

昨日上午,記者走進漢文化景區三期施工現場,樹木栽植、景觀小品設施已基本成型、完工,園林工人們正進行緊張的掃尾工作。沿著遊覽主線一路走下去,鳥語花香,滿是綠色生機:四季常青的草坪柔軟細膩,高大挺拔的喬木鬱鬱蔥蔥,錯落有致的景觀小品別具一格……

據漢文化景區三期項目負責人唐主任介紹,漢文化景區三期遊覽主線路綠化景觀提升設計方案,由國內著名的上海園林綠化建設有限公司承擔,強調以造型植物為特色,體現古典文化韻味,在主要的景點利用植物與景觀小品的結合,凸顯區域景觀特色。在充分體現兩漢文化的同時,巧妙利用植物造景,以自然古樸的形態展現文化藝術的內涵。

據了解,該工程今年3月1日開工,投資700萬元對園內的苗木進行移植、歸併,在原有基礎上增加樹種,種植了枇杷樹、桂花樹、香樟、紅葉石楠、廣玉蘭、銀杏、雪松等喬木及花灌木數十種。此外,園內的景觀池裡還種植睡蓮等水生植物,以提升景觀效果。

相關報導

對接上海世博盛會 展示兩漢文化精粹

五月的上海,舉世矚目;五月的徐州,繁花似錦。上海世博會將於2010年5月1日至10月31日向世人展示。隨著上海世博會大幕的徐徐拉開,作為“長三角世博主題體驗之旅示範點”的徐州漢文化景區也已張開熱情的懷抱,笑迎八方賓客。

據介紹,世博會期間,漢文化景區將開展系列特色精品活動。一是端午、七夕等傳統節假日舉辦“成人禮”、“女兒節”、“避五毒、浴蘭湯、包粽子、賽艇舟”、“七夕浪漫鵲橋會”等活動,使廣大遊客體驗到漢代民俗風情;二是“五一”、“十一”黃金周期間,推出“琴書楚漢”、“印象漢婚”以及“聆聽漢樂—微型編鍾幸運放送”、“紙剪漢留韻、石刻楚風情”等民間手工藝展示活動;策劃、組織、實施以漢代物質文化及非物質文化為展示內容的主題表演活動,使遊客在景區內的不同地點都能觀賞到具有濃厚漢代文化特色的表演節目,如“軍陣演練”、“古樂雅韻”、“漢婚印象”、“車馬出行”、“庖廚宴飲”、“百戲表演”等節目,以此加深遊客對於漢文化的理解;同時,遊客還可聆聽“評書楚漢”,品嘗漢食美味(沛公酒、樊噲狗肉),啜飲桂花香茶。三是舉辦“楚舞漢樂”、“漢家祭禮”、“漢服部落”、“天子巡遊”、“古琴茶道”、“百戲爭輝”、“民間工藝”、“成人禮儀”、“大顯身手”、“重陽祈福”等十大漢文化旅遊專題活動,多層次、立體式地將漢代的文化、藝術、工藝、雜技、美食、禮儀等精彩內容展示給中外遊客。

作為徐州市漢文化旅遊品牌的徐州漢文化景區,緊扣世博主題,有效整合資源,積極與世博對接,於2009年10月獲得了“長三角上海世博主題體驗之旅示範點”的榮譽稱號,入選四條“世博之旅精品旅遊線路”。為全面提升景區的環境質量,2010年3月初,漢文化景區實施了綠化景觀提升工程,以造型植物為特色,體現古典文化韻味,主要景點利用植物與景觀小品的結合,凸顯區域景觀特色。在充分體現兩漢文化的同時,巧妙利用植物造景,以自然古樸的形態展現文化藝術的內涵。同時,景區建設了以漢畫像石為主要展示內容的景觀長廊,集中展示反映漢代政治、經濟、軍事、民俗文化等內容的精品漢畫像石,加以現代高科技聲、光、電技術展現漢代現實生活場景,輔之以互動體驗,使遊人身臨其境,增添文化特色。

為確保世博會期間的安全,景區對安全保障、環境衛生、開放秩序、經營環境等進行大檢查,建立和完善了安全事故的預防、預警、預報應急機制,加強應急機構、應急隊伍的建設和突發事件應急演練,有效防範和堅決遏制事故的發生,給遊客提供一個良好的旅遊環境。同時,為提升景區接待質量,景區著重強化旅遊從業人員服務質量意識,以遊客滿意度為衡量的標準,不斷提高服務規範化、專業化,積極推行差異化、個性化、人本化服務,引導廣大從業人員樹立正確的服務價值理念,全面提升旅遊服務質量,樹立良好的旅遊景區形象。

榮譽

景區先後被評為"中國環境藝術示範景區"、"國家4A級景區"、"中國最值得外國人去得50個地方銀獎"等榮譽稱號。

旅遊信息

| 市內公交 | 火車站(約2.5KM):可乘50路,58路附線、71路。 火車東站(約8.8KM):可乘72路到楚王陵站 汽車南站(約1.2KM):可乘5路,72路 市中心(約7.5KM):可乘49路、65路、605路、608路至楚王陵站 |

| 外地自駕 | 1、京福高速:“徐州東”出口下,進入206國道向西(城區方向)直行,駛8.5公里,至“漢風樂舞雕塑”路口左轉,入104國道直行駛1.7公里至徐州漢文化景區(路右側) 2、連徐高速:“徐州”出口下,進入104國道向西北(城區方向)直行,駛11.2公里,至徐州漢文化景區(路左側) |