時代背景

清代的紙幣,除政府印發的;戶部官票;和;大清寶鈔;之外,清末官私銀錢行號和私營銀 錢店也在印發鈔票。其中私營銀錢店又有錢莊、錢鋪、錢店、銀號等多種稱謂,是一種地方 性的金融行業。其業務主要是兌換銀錢和印發錢票銀票。起著配合制錢和紋銀、發揮支付手 段的作用。私人錢莊印發的銀錢票,印刷質量更為簡單粗糙,票面金額數字多用手書寫,缺 乏必要的防偽措施,使得當時的幣制更加混亂。

產生過程

清光緒二十一年(1895年),日本侵占台灣省,中國駐台將領劉永福領導台灣人民奮起反抗。

清代紙幣

清代紙幣其間曾在台南設立官銀錢總局,發行台南官銀票(彩圖17-11),其價值與當時台灣通行的銀 元相等,主要用以籌劃兵糧軍餉,支持抵抗日本侵略者。

西方列強在軍事入侵的同時,還把西方貨幣流入中國,並為中國的地方和私人銀號印刷鈔票 。他們印刷的鈔票,因採用先進的近代印刷技術,圖畫精美、印製精良,從而引起清政府中 有識之士的關注。尤其是一些力主革新的政府官員,紛紛議奏朝廷,要求政府引進西方先進 的印鈔技術,在中國發行紙幣,以適應當時清政府的經濟需要。

光緒三十二年(1906年),戶部(後改稱度支部)派員赴日本考察紙幣印刷技術,並於 當年三月 向朝廷呈交了關於建立官方印刷局的奏摺。奏摺中說:;……要知紙幣原冀商民利便,實為 財政之機關,……東西各國於發行紙幣以及一切 簿籍各項官紙,凡有價值者,皆為政府主其權,嚴防民間之私造……。臣部既正值整頓財政 之時,極宜參酌採取、妥為籌辦,以立基礎……;。此後,於1907年考察人員回國後,又 再 奏朝廷設印刷局辦法及意見書。此時,清政府為了挽救危機局面,要;統一圜法,換回利權 ; ,以控制財政經濟,就必須印發鈔票。另外,此時中國工商業已獲初步發展,國內外貿易日 益增多,中國舊式銀元、銀兩和清政府印發的老式鈔票,已不能適應當時流通領域的需要, 客 觀上也對中國紙幣向更高、更新的水平發展提出了要求。致使清政府採納了戶部的奏議,決 定設立;戶部印刷局;。

1907年,清政府批准了戶部的奏議,戶部即著手;戶部印刷局;的籌建工作。鑒於當時世界 上的印鈔業,以美國鈔票公司所採用的鋼版雕刻凹印技術處於領先地位,故清政府又派員赴 美國考察,確定以美國;美京國立印刷局;的規模和水平,建設中國的官方印刷局。

當時的雕刻凹版技術有兩種,一種是銅凹版技術,一種是鋼凹版技術。兩者相比,鋼凹版的 質地堅實、版紋細密、層次分明、印版耐印,印出的產品線條清晰、墨層厚實,對人頭像和 風景畫的表現力有著尤為獨特的效果。而且不易仿造,具有良好的防偽功能。

印刷局選址在北京宣武門外白紙坊,占地二十四萬多平方米,於1908年6月1日動工興建。由 美國米拉奔公司設計、繪圖,日商華勝公司承建,美國老旗昌洋行負責機器設備的采 購與安 裝,耗資白銀一百一十萬兩。與此同時,還著手建立組織機構。於總辦、幫辦之下,設事務 、工務二所。工務所系生產管理部門,下設製版、制色(制油墨)、印刷、完成、機器五科。除印刷鈔票外,清政府還將郵傳部的郵票印刷劃歸該印刷局印製。

為掌握鋼凹版雕刻技術,清政府不惜重金,從美國聘請了雕刻師海趣等五位美國技 師到印刷局工作,並傳授鋼凹版雕刻製版技術。度支部印刷局的建立和海趣等美國技師的到 來,開創了中國印鈔技術史上的新時代。

度支部印刷局在籌建過程中,邊建廠房,邊招聘人員進行技術培訓。特別值得一提的是從天 津官報局招收來的曾向日本人學習過雕刻銅凹版技術的畢辰年、李甫、閻錫麟、吳錦棠等人 ,經過一段時間的學習,全部掌握了鋼凹版雕刻技術,成為中國第一代雕刻鋼凹版技術人員 ,為當時印刷界所矚目,為中國雕刻鋼凹版技術的進一步發展奠定了堅實的基礎。

印刷局的製版印刷設備,是按美國印鈔公司的規模和水平配置的,處於當時世界上的先 進水 平。主要有從美國購進的萬能雕刻機(參見圖13-12)、鋼版過版機(圖17-12)和手扳凹印機( 圖17-13) ,以及石印機、鉛印機、圓盤機、印碼機、照相機等製版印刷設備和發電機等相應的動力 設備。其設備之齊全,技術之先進,堪稱國內僅有,世界一流。到1914年,印刷局全部建成 。(彩圖17-14)是吳錦棠雕刻的印刷局全景圖。清政府為籌建度支部印刷局不惜巨資,這一舉 措無疑是對中國印刷業界的一大貢獻。

雕刻鋼凹版技術是一項集繪畫藝術、雕刻藝術和技法於一身的、難度非常大的技藝。要求雕 刻師必須有一定的繪畫基礎,再加上自己的藝術靈感,才能將一張原稿(畫稿或照片)反刻在 特殊的鋼版上。沒有多年的磨練和深厚的素養,是難以達到預想的藝術效果的。一般說來, 一塊優秀的雕刻凹版,是無法仿製的。不僅別人難以仿造,就是雕刻者本人也難以雕刻出一 模一樣、紋絲不差的同一塊鋼版來。尤其是人頭像的雕刻,不僅要求立體感強、層次分明、 線條清晰(包括頭髮和臉線),而且是直接在鋼版上下刀,稍有不慎,則會前功盡棄。所以, 一塊好的鋼凹版人頭像的雕刻,實際上是一個藝術再創造的過程,需要半年之久的精雕細刻 方能完成。鋼凹版用於紙幣印刷,既能豐富票面內容,又有較強的防偽性能,其它印刷方法 難以比擬,至今仍有很高的實用價值,而且還在不斷地發展和提高。

清代紙幣

清代紙幣清代紙幣種類

清代的紙幣,除政府印發的;戶部官票;和;大清寶鈔;之外,清末官私銀錢行號和私營銀錢店也在印發鈔票。其中私營銀錢店又有錢莊、錢鋪、錢店、銀號等多種稱謂,是一種地方性的金融行業。其業務主要是兌換銀錢和印發錢票銀票。起著配合制錢和紋銀、發揮支付手段的作用。私人錢莊印發的銀錢票,印刷質量更為簡單粗糙,票面金額數字多用手書寫,缺乏必要的防偽措施,使得當時的幣制更加混亂。

紙幣發行量依據

按照目前理論的說法,紙幣的發行量是以黃金儲備量為依據的。這種說法值得推敲。第一,黃金作為價值物,它只是眾多價值物中的一種,它的價值只能是全部社會價值中的一部分,而不能等同於除它自身以外的全部價值物的價值;更不可能等同於包括它自身在內的全部勞動產品價值。因為,如果黃金能夠充當價值交換的一般等價物,那么,從總體上講,全部黃金的價值就等於除黃金外的全部其它勞動產品的價值。

第二,從現實的、實際情況看,到2003年7月,我國的黃金儲備量為600噸,如果按每克100元人民幣計算,也不過600億元人民幣。據統計,2003年,我國全社會消費品零售總額為45842億元,這個數字是一個實際實現了的交易數字。如果黃金作為充當一般商品交易的等價物,那么,黃金的儲備量至少應等於這個數字。有人可能說,這涉及到商品周轉次數,實際的貨幣需求量應小於累計商品交易量。但是,我國的居民儲蓄餘額達到12萬億元則是一個必須用貨幣表達的經濟範疇。再說,我國去年國家財政收入達2.17萬億元,這兩個數字都遠大於實際儲備的黃金價值,不僅我國如此,其它國家也是如此。因此,“紙幣的發行量與黃金儲備量相當”之說是一個謬誤。

那么,紙幣的發行量到底是以什麼為依據呢?

我不是中央銀行的行長,也不是貨幣政策委員會的委員,我當然不清楚他們是按什麼標準來發行貨幣的。我只能按照我自己的認識來理解。我認為,如果要找到紙幣發行量的依據,就必須首先找紙幣的發行依據。

那么,紙幣的發行依據是什麼呢?我認為,紙幣的發行依據是國家或地方政府,或有實力和信譽的組織,憑藉自己的權力、實力和信譽,發行的一種貨幣符號。紙幣的首要功能是貨幣符號,這個貨幣符號可以代表國民勞動財富水平,滿足貨幣發行組織管理和發展經濟、獲取利潤的需要;滿足交易的需要,便利、促進交易。如果我有一袋大米,需要用來換取一部手機,那么,我就必須把大米賣給中央銀行,換回紙幣,再用紙幣去購買手機。中央銀行給我的紙幣量,是以標準勞動量來計算我的大米的勞動價值量的。在這樣的機制下,全社會的商品就必須與中央銀行進行商品—貨幣交易。中央銀行收購全部商品,依此發行貨幣。持有貨幣的人,又可以用貨幣去換回所需要的非貨幣商品。這就是財富的貨幣化。

那么,紙幣的發行量是不是以全社會的勞動財富為發行依據呢?如果是這樣,那么,象土地、文物、商標、專有技術等資產就只有進入交易才能形成真正的貨幣資產,而當它們沒有進入交易領域,或沒有進行實際的交易,則不能形成貨幣化的資產。對於沒有進入交易或沒有將勞動產品賣給或抵押給中央銀行的,就不能形成貨幣發行量。但是,在紙幣發行之初又確實必須以這個全社會實有財富量為發行依據。上述是對於貨幣,現實地說,就是對於紙幣的初始發行量的思考。

社會財富是不斷增長的,主要是因為人是要不斷地投入新的勞動,從而形成新的財富。對於新投入的勞動和新形成的財富,就必須有新的貨幣作交易保證。對於新增的貨幣發行,就要以新增的有效勞動量作為貨幣發行的依據。貨幣新增的發行量可以GDP為發行依據,因為,GDP代表的是一個國家的國民在新的一年裡所投入的新的勞動量,這個勞動量應該用貨幣來表現和反映。

收藏知識

清代官方發行的紙幣

清代紙幣主要分為官方和民間發行的兩大類。普遍觀點認為,官方紙幣是清代末期鹹豐年間開始發行的。有關史料記載,順治剛入關的時候,發行了叫做大清順治寶鈔的紙幣,但只見了文獻記載,未見過實物,現在還不能肯定尚有此物否。

清政府對紙幣發行的態度是謹慎的,他們曾認為,紙幣只能作為權宜之計,不宜作為國家正式的貨幣制度。但是,由於清末圍剿太平軍使軍費支出浩繁,財政窘迫,籌劃艱難,清政府無奈在鹹豐三年(1843年)二月和九月上諭戶部,正式發行“戶部官票”和“大清寶鈔”。戶部官票以銀兩為單位,從壹兩、叄兩、伍兩、拾兩、伍拾兩發行,一直流通到鹹豐十一年,因為當時公私款項和納稅都用這個票,到後來就隨著流通開始貶值了,後來,民間和官方都在儘量避免使用戶部官票,所以它自然地就被淘汰掉了。

大清寶鈔則是以制錢為單位,分伍佰文、壹千文、壹千伍佰文、貳千文、伍千文、拾千文、五拾千文、佰千文共八個面值。當時清政府規定“銀票即是實銀,錢鈔即是制錢”,在使用時,在政府各種支出和稅收中搭收一半銀票,但因為各地不認真執行,甚至有外商在民間低價收購充抵關稅,使鈔票迅速貶值成為政府累贅,到了同治元年就停用了。

在光緒二十三年(1897),盛宣懷開始向朝廷申請創辦了第一家官商合辦的中國通商銀行,它是一個半官民間提款的商業銀行,它要早於官方。大清戶部銀行在光緒三十年開始成立,三十一年的時候開始發鈔,只做出了龍圖載灃頭像那張紙幣的樣幣,沒有發行流通。後發行使用了大清戶部銀行兌換券紙幣。在清代除了官方戶部,其他省份也開始了成立銀號。

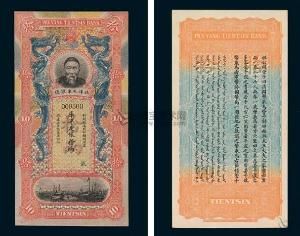

民間商號發行紙幣

通常來講,民間商號發鈔需中央機關允許的,但是有清朝很多錢莊發行的紙幣是沒經過允許的。民間商號發行也分銀兩票和制錢票兩種,它都可以兌換現銀和兌取制錢的,也可以在市場上流通。當時民間機構發行的紙幣,基本上都是木板印刷或牛角板雕刻。雕刻木板技術上更容易,造價成本也不如銅板高。牛角板沒有整的,基本都是用九塊或者是十塊拼出來的。

民間發行的鈔票,它跟官方相比,印刷簡陋,工藝和防偽措施較為簡單,紙張基本上還是採用宣紙,木板印刷。當時有一部分資金實力比較雄厚的私人錢莊,也採取到國外印刷鈔票。官方印鈔用的宣紙非常厚,民間用的宣紙很薄,不容易保存,拿在手裡一揉就碎。這類紙鈔並不太注重在用戶手中保管期有多長,一旦破損或字跡模糊,商號就不進行兌換,這與現在政府回收舊票不大一樣。把責任就全都給了用戶了。

這種民間上好發行的紙幣,流通範圍並不是很廣,通常在同家商號的分號或這家商號所在的地域範圍周邊使用,有其局限性和不規範性。

何謂兌票

兌票是專門到銀行去兌換用的,明代已有,當時稱為會票,既此地開出來的票,可以到其他地方去兌換現銀。到了清代,兌票稱為大清銀行兌換券,不僅僅是兌取銀兩的功能,它還可以在市面上流通。但是流通範圍特別小。面值一元的紙幣兌換一塊銀元。

清末紙幣的弊端

清代紙幣的弊端主要是無法兌現十足銀兩。地方商號或者那種私家銀行包括地方官方銀行都做不到。戶部官票到官方的銀號里去換現銀,有的時候換不出來,即使換出來了,也是給你打折扣的。你比如說你拿著一兩的戶部官票去了,只能換九六銀。這種弊端,使得紙幣到後期在民間不大有人認可了。當時很少有人拿它去兌換現銀,一個就是在市面上流通,再一個交國家稅收、稅費。因為當時的紙幣也具有這樣的功能:“凡持票……將官票兌換銀兩者,一切稅苛捐向京外各庫,一概收減每錢超兩千文,抵換官票銀兩。”甚至由此發展出另一種職業,即專業倒錢者。他們從民間低價收上銀兩票、寶鈔,再提高一點價格把它賣到大戶人家去交稅,從中掙取差價。但是買的大戶人家也有他的用處,他拿它去做十足的消費了。

清代紙幣辨偽技巧

清代鹹豐朝的紙幣豎方形,尺幅較大,雖為二色或三色套印,但色彩單調,印刷技術並不複雜,民間多能仿製。當時的官府既要防止民間偽造,又無技術措施,只好在票面上加蓋官府印鑑,用以保證信譽和增強可靠性。所發行的銀票寶鈔總體要經過印刷,蓋官府印鑑、手寫這三道工序才可能發行。辨偽也可以就從這三個角度看。

1、雕版

鹹豐三年開始始發的大清寶鈔戶部官票,都是利用銅版雕刻,然後手工印刷。當時的一種宣紙,高麗紙比較厚,纖維也比較粗。紙張易於使用,韌性比較強。用雕刻板刷色來印刷的,印刷方式比較傳統。印到這個紙張以後,紙上反過來的墨色是凸出來的。現在咱們做偽的這些基本上都是用原票掃描,印出來以後,它沒有凸起的感覺。

到了後期,光緒晚期,發行的各省和咱們中央機關銀行發行的鈔票都是委託財政部印刷局用現代印刷機印的具有凹凸版的鈔票。各省委託國外印刷也都是現代印刷技術印刷出來的鈔票。已經跟現在彩票比較接近了,有防偽水印,有凹凸版,紙張都是用專業印鈔紙。跟鹹豐年已經有很多區別了。它的辨偽相對容易得多。

2、各類印章滿語篆文

在未發行紙幣連存根共同蓋一個完整的章,當發行的時候它要把正票裁走,留存根。將來票收回來的時候,要對,對上去以後這個票就入庫了。這所蓋的就是騎縫章,此外,票上還有票面認證章、花押、防偽章等等。滿文用九疊篆,清代官印的特點,一半是漢文,一半是滿文。

3、手寫的流通記錄

古人也會擔心假鈔問題,所以鈔票流通道某一地,就記錄下來,如何使流通到此地,何時收過該票等,記錄在紙幣的背面。對於咱們現在收藏者來講,是一個重要證據。因為流通記錄越多,鈔票為假的可能性就越小。像這些墨筆字都是當時寫的,寫完之後還蓋有印章,古人的書寫風格現在作偽一般較難摹仿,可作為鑑定手段之一。

如何把握紙幣收藏

面值最重要

清代紙幣雖然說存世量少,但是作為一個收藏系列,品種還是比較很多的。紙幣收藏最重要的是面值,次是發行年份。再次,按固定的發行單位收藏。比如說戶部官票是中央機構發行的,但是它在直隸省流通時要加蓋直隸章,那么發到江蘇,要蓋江蘇的章。各地都有所不同。

拍場上的紙幣未必貴

大家有一種誤區,覺得拍賣場的東西稍微貴一點,其實不見得。有一部分民間市場完全見不到而權威著錄上確實有記載的紙幣,價格可能會很高,但還有很大部分紙幣甚至低於市場價。市場上有這樣一類人,他們認為年代越久遠的東西價格就越貴,沒看到這類藏品在市場上的存世量,常常會為自己的藏品開一個天價,以為是清代的就值幾萬或者十幾萬,其實不然。拍賣價格有時偏低,同時,所拍的藏品基本可以達到保真,因為它經過專家的篩選,又是藏家選送幾道篩選,初學者們從拍賣公司選幾個專題,參與一下競拍,先有了保真的作為參照物,再到市場上去選去挑。

收藏的心理不能浮躁

收藏到一定程度,自然會去向最高的方面去發展,因為他要成系列。清代紙幣以5萬為一個關,5萬以上在收藏圈裡稱為名譽品,即非常有名的票。作為初學或者剛介入這個收藏,你不要去追這個大的名利品。他像書畫收藏中名頭大家的作品,價格非常高了。一般人或者初學者不適於嘗試。

舉例來說,在06年以前的時候像大清寶鈔五百文或一千文,那么它才三五百塊錢一張。08年漲了一千塊錢,在06年之前,你比如說像戶部官票一兩,那時候的拍賣價格只在一千兩百塊錢到一千三百塊錢,現在最高的時候,在今年春季成交,就是一兩已經達到三千兩百塊錢左右。它在不斷地在上漲。五無論品種,價位仍然看漲。這就適合買入。人們現在偏愛有年份的藏品的心理,融入了歷史價值和文物價值的藏品具有當代藝術品缺乏的穩定性。

對古鈔品相的要求就不會像收藏人民幣那樣嚴格。達到8品,即整體屬於完整,就可以從事收藏。