產品特點

感官特徵

浮梁茶

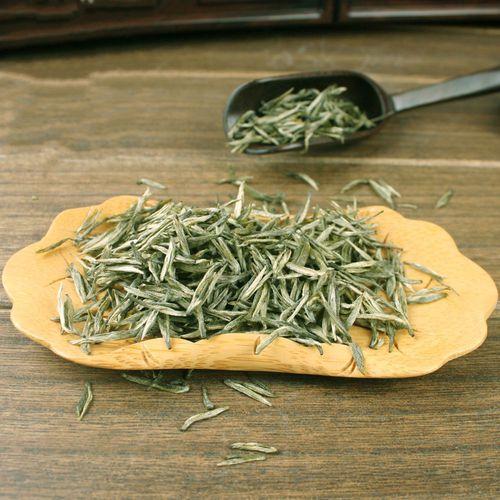

浮梁茶浮梁茶具有:外形緊、細、圓、直;色澤乾濕翠綠,濕顯金黃,香氣板粟、蘭花之香,溢味醇爽,回厚,葉底明亮等特色。

| 級別 | 項目 | ||||||||

| 外形 | 內質 | 其他 | |||||||

| 條索 | 整碎 | 色澤 | 淨度 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||

| 特級 | 條索緊純鋒苗 | 勻齊 | 嫩綠 | 勻淨 | 蘭花香香高持久 | 鮮多 | 嫩綠明亮 | 嫩黃勻整 | 無劣變無污染無異味,淨品潔淨不得著色,不得有非茶類物質 |

| 壹級 | 多索緊多鋒苗 | 勻齊 | 翠綠 | 勻淨 | 蘭花香 | 鮮純 | 黃綠明亮 | 嫩黃勻整 | |

| 貳級 | 條索緊顯鋒苗 | 較勻整 | 尚翠綠 | 勻淨稍有嫩莖 | 清香持久 | 尚鮮純 | 黃綠較明亮 | 嫩黃勻整略顯小攤張 | |

| 叄級 | 條索尚索有醫苗 | 尚勻整 | 綠潤 | 勻淨有嫩莖 | 清香 | 純正 | 黃綠尚明亮 | 嫩綠較勻整顯挨張 | |

| 肆級 | 條索尚緊有鋒苗 | 尚勻整 | 尚綠潤 | 勻淨嫩莖較多 | 清香 | 濃醇 | 黃綠尚明亮 | 嫩綠尚勻整較多莖葉 | |

內在品質

浮梁茶水浸出物含量高,茶多酚,胺基酸等有效成分高於其它茶,除飲用還有較大的藥用和餐用價值,有浮梁茶“三味入藥”之稱。

| 項目 | 級別 | ||

| 特級、壹級 | 貳級、叄級、肆級 | ||

| 水份%≥ | 6.5 | ||

| 總灰分%≥ | 6.5 | ||

| 水浸出物%%≤ | 38.0 | ||

| 粗纖維≤ | 14 | 16.0 | |

品種分類

浮梁紅茶

浮梁紅茶簡稱“浮紅”、“祁紅”,多產自浮梁北部和東北部。那裡自然條件優越,山地、森林很多,植被廣袤而溫暖濕潤;土層深厚,雨量充沛,多雲多霧,“晴天早晚遍地霧,陰雨成天滿山雲”,很適宜茶樹生長。加這當地茶樹的主體品種——楮葉種內含物豐富、酶活性高,很適合工夫茶的製造。高檔浮紅,外形條索緊細苗秀、色澤烏潤。沖泡後茶湯紅濃,香氣清新,芬芳馥郁持久,有明顯的甜香,有時帶有玫瑰花香。浮紅的這種特有香味,被國外不少消費者稱之為“祁門香”。浮紅在出口貿易中,沿用主產地“祁紅”的稱呼,在國際市場上被譽為“高檔紅茶”,特別是在英國倫敦市場上,被列為茶中“英豪”,受到皇家貴族的寵愛,讚譽祁(浮)紅是“群芳最”。

浮梁綠茶

浮梁綠茶產於浮梁縣70%的山區、農田、旱地,是當地百姓普遍飲用和集貿市場交易的上乘飲品。其品種按茶葉採摘時段的不同,又有穀雨尖、細茶、粗茶之別。尤其是穀雨尖,一般採摘時段為穀雨時節前期,對春季後第一次冒出嫩芽的茶葉進行採摘,去掉葉梗,進行手工作業加工、文火輕烤。這種茶葉條索緊細,色澤嫩綠,白毫顯露,清香持久,湯色清澈,滋味鮮爽、醇正。其中,“浮瑤仙芝”質量優異,條索緊細,色澤嫩綠,白毫顯露,清香持久,湯色清澈,滋味鮮爽、醇正,葉底嫩黃、明亮顯毫。“瑤里崖玉”產於江西浮梁、婺源和安徽休寧、祁門四縣毗鄰的瑤里鎮仰天台、汪湖、高際山、白石塔等高山茶園,其質量優異,1994年中茶夏門會議時,全國十幾位茶專家品飯後一致認為,崖玉條索緊細,銀毫顯露,色澤嫩綠,湯色清澈、清香持久,滋味鮮醇爽口,葉底嫩綠明亮顯芽,為優質高山型名茶。

產地環境

土壤地貌

江西省景德鎮市浮梁縣海拔500米以上的山地占總地面積的41.7%;100—500米占30.6%;100米以下占27.1%。區域內土壤多為紅壤和黃壤,水、熱、生物資源豐富,山地林木生長茂盛,森林覆蓋率79.4%,茶園遍布山坡、丘陵。自然土壤中有機質含量高達14.5%,pH值4.3—5.5之間。

水文情況

浮梁縣水資源豐富,年均降雨量1700—1900毫米左右,雨量充沛。境內有昌江河、東河、西河,橫貫全境。為茶葉的生產準備了充足的水資源條件。

氣候情況

浮梁地理

浮梁地理浮梁縣屬中亞熱帶季風氣候,年平均氣溫14℃—17℃,積溫5000—6000.le,日照率45%,相對濕度79%,無霜期247天。優越的自然地理條件,適宜的土壤和氣候,為浮梁茶的生產提供了理想的自然環境。

歷史淵源

浮梁產茶歷史悠久,漢代即有僧人種植和採集茶葉。

至唐代,茶葉加工和貿易開始興盛,唐王敷《敦煌變文集》中記述:“浮梁歙州,萬國來求。”中唐元和年間(806—820年),浮梁已是贛北、皖南茶葉的主要集散地。《元和郡縣誌》記載:唐元和八年(813年),浮梁“每歲出茶七百萬馱,稅十五餘萬貫。”唐朝詩人白居易在其名著《琵琶行》中就有“商人重利輕別離,前月浮梁買茶去”的描寫,說明當時浮梁茶葉市場已頗有名氣。

中唐以前,浮梁無茶葉加工技術,唯有生羹湯飲。中唐至宋代中期,以生產片茶為主。宋後期,散茶出現,並逐步取代片茶。

至唐以降,浮梁的“仙芝”、“嫩蕊”、“福合”、“祿合”等茶,以其“色艷、香郁、味醇、形美”四絕,歷宋、元、明、清數代而不衰,成為經世品牌,詔為貢品。

元代,浮梁綠茶生產工藝已趨定型。

明湯顯祖在其《浮梁縣新作講堂賦》一文中,曾對浮梁茶有過描述:“今夫浮梁之茗,冠於天下,帷清帷馨,系其薄者……。”

清道光年間,紅茶製作工藝傳入浮梁,給浮梁茶葉生產帶來了技術性的革命。浮梁工夫紅茶以其“外形美觀、湯色紅艷、滋味醇厚、回味雋永”聞名,遠銷歐美市場。

民國四年(1915後),江村鄉嚴台村江智甫“天祥”茶號經營的“浮紅”茶,在美國舊金山舉辦的“美國舊金山巴拿馬萬國和平博覽會”上榮獲金獎。

改革開放後,浮梁縣將茶葉作為全縣農業的主導產業,茶葉的面積和產量呈現恢復性增長,質量和效益逐年提高。

2007—2009年,浮梁縣整合各類支農資金2100萬元扶持茶葉產業的發展,同時吸納社會資金2300餘萬元投入茶產業。

生產情況

2010年,浮梁茶地域的保護規模為5500公頃。

2014年,浮梁縣茶葉總產量達5973噸,綜合產值近8億元,占全縣農業總產值的18%,成為名副其實的支柱產業。

2015年,浮梁縣17個鄉鎮中有14個涉茶,6萬農民從事茶葉生產。茶園面積也從最初的5萬畝達到14萬畝,其中有機茶園為11萬畝,良種率到50%。有專業合作社140餘家,實現茶農人均收入近8000元。

浮梁茶

浮梁茶2017年,浮梁縣有茶園15.66萬畝,茶企61家、專業合作社135家。茶葉總產量達8493噸,外貿茶2700噸,茶農隊伍5.5萬人,人均涉茶收入9540元。

產品榮譽

民國四年(1915年),浮梁江村“天祥號”所產紅茶獲“巴拿馬萬國博覽會”金獎。

1953年,浮梁茶廠生產的“孚釘”,被蘇聯國家產品鑑定委員會確認為“祁紅珍品”。

1991年,浮梁綠茶“浮瑤仙芝”獲中國杭州國際茶文化節“中國文化名茶”獎。

1992年,浮梁綠茶“浮瑤仙芝”獲中國農業部博覽會“優質產品獎”。

1994年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”獲中國國際飲品技術展覽會金獎。

1995年,浮梁綠茶“廣明銀針”、“新佳明毫”獲中國茶與瓷文化展“最佳新產品獎”。

1997年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”獲中國國際茶會金獎。同年,浮梁縣被國家農業部命名為“中國紅茶之鄉”。

1999年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”獲江西省鄉鎮企業名優特新產品展銷會金獎。

2002年,浮梁綠茶“瑤河仙芝”獲第四屆國際博覽會金獎。

2003年,浮梁綠茶“瑤河仙芝”獲中國食品會頒發的2003—2004年度優秀新產品獎。

2000年,浮梁綠茶“西湖珍芝”獲江西省“優質名茶”稱號。

2002年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”獲中國綠色食品福州博覽會“暢銷產品獎”。同年,浮梁綠茶“西湖珍芝”獲第四屆國際名茶銀獎。

2003年,浮梁綠茶“浮瑤仙芝”獲上海市國際茶文化節暨中國精品名茶博覽會金獎,並被國務院選定為特選禮品茶。同年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”被江西工商行政管理局、江西省名商標認定委員會認定為“江西省著名商標”。同年,浮梁綠茶“野蘭芝”獲第五屆“中茶杯”一等獎。

2004年,浮梁綠茶“瑤里崖玉”被江西食品展銷洽談會定為“優秀產品”,“崖玉”品牌入選《中國茶葉品牌指南》一書。同年,浮梁綠茶“浮瑤仙芝”獲中國綠色食品上海博覽會“暢銷產品獎”、江西省名優茶評比金獎。同年,浮梁綠茶“野蘭芝”獲獲全國“名優產品”稱號。

2005年,浮梁綠茶“浮瑤仙芝”獲第六屆“中茶杯”全國名優茶評比特等獎。同年,浮梁綠茶“野蘭芝”獲第六屆“中茶杯”一等獎,並被中華全國工商聯指定為“中國企業市場戰略論壇大會特定用茶”。同年,浮梁綠茶“浮綠芽玉”,在第十二屆上海國際茶文化節獲得銀獎 。同年,浮梁縣被國家農業部授予“全國無公害茶生產示範基地縣”稱號。

2007年,浮梁縣被國家農業部列為“國家級茶葉標準化示範縣”建設單位。同年,被列為財政部整合資金支持新農村建設扶持茶葉產業發展項目試點縣。

2010年,“浮梁茶”品牌市場評估價值達2.03億元。

2010年12月24日,中華人民共和國農業部批准對“浮梁茶”實施農產品地理標誌登記保護。

2014年,“浮梁茶”品牌市場評估價值躍升至9.28億元,列全國第45位。

2015年,世博會期間,“浮梁茶”被作為特許參展商品。

地理標誌

地域保護範圍

浮梁茶地理坐標為東經117°01′00″—117°42′00″,北緯29°09′00″—29°56′00″。具體地域是浮梁縣屬以下產茶鄉鎮:瑤里鎮、鵝湖鎮、莊灣鄉、王港鄉、湘湖鎮、西湖鄉、勒功鄉、江村鄉、經公橋鎮、峙灘鄉、興田鄉、蛟潭鎮、黃壇鄉等13個鄉鎮。

質量技術要求

(1)產地選擇與特殊內容規定:

①茶園應遠離成鎮、工廠、交通幹線,附近沒有污染源,具備無公害茶園立地條件。

②與農業區之間必須不影響茶葉生產的足夠寬度的隔離帶,隔離帶以山、河流、自然植被等天然屏障為宜,也可是人工樹林和作物。但隔離帶上種植的作物,必須按無公害方式栽培。

③為防止由於大面積耕作帶來的病蟲害流行,要保護茶園生物群落的多樣性。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植被,不得開墾或消除,並為加強水土保持、擋風作用專門安排種植特定植物(防護帶、綠甩等)。

④坡地茶園應沿等高線開梯種植,新建茶園坡度原則上不得超過25度;超過25度,應採取堤堰或防護措施,防治水土流失或滑坡。

⑤茶園必須有顯目的標識。標識內容包括地名、編號、面積、茶樹品種、負責人等。

(2)品種選擇與特定要求:

①選擇適應當地的環境條件、具有多抗性的優良茶樹品種,並根據當地的氣候條件和適制茶類栽種3—4個茶樹良種,並按一定比例進行品種搭配。

②禁止使用基因工程生產的種子和苗木。

③選用按國家標準檢疫合格的良種茶園。

④無性系良種1足齡茶苗質量指標:

| 級別 | 苗(厘米) | 莖粗(毫米) | 著葉數(片) | 一級分枝(個) | 側根數(條) | 側根長(厘米) | 品種純度(%) | 檢疫性病蟲害 |

| 一級 | >30 | >3 | >8 | 1—2 | >3 | >12 | 100 | 無 |

| 二級 | 20—30 | 1.8—3 | 6—8 | 0—1 | 2—3 | 4—12 | 99.0 | 無 |

(3)生產過程管理:

①每年的春茶前和夏茶前進行茶園行間鋤草,以改善茶園土壤通透性和清除雜草,並促進土壤熟化。每年的秋季進行一次深挖施基肥。

②茶樹覆蓋度大的茶園可實行免耕或減耕的制度。可在茶行間鋪草培養蚯蚓等有益生物,改良土壤。

③成年茶園每年至少進行一次輕修剪,修剪深度為上次剪口上提高3—5厘米。每三年進行一次深修剪,修剪深度為綠葉層的1/3。

④幼齡茶園視品種不同進行定型修剪,培養豐產樹冠面,一般樹高控制在80—100厘米為宜。

⑤多雨季以刈割方式除草,旱季以耕鋤方式除草。嚴禁使用除草劑等化學合成物質除草,禁止雨季耕鋤。

⑥人畜禽糞尿需經無害化處理後方可使用。非基因工程生產的油茶、菜籽餅肥經無害化處理後可用於茶園。所有肥料的使用,必須符合無公害的要求。

浮梁茶

浮梁茶⑦病蟲害防治,以農業及人工方法為主。如大面積發生,人工無法控制時,應立即上報公司,請專業技術人員進行指導防治。

⑧禁止使用未經許可的化學合成肥料、藥劑。

(4)茶葉採摘與加工:

①遵循采留結合、量質兼顧和因園制宜的原則,促進茶樹持續健壯生長。

②嚴格按照先發先採、後發後采、留葉采芽的技術要求,按標準採摘,做到保持鮮葉芽葉完整、鮮嫩、勻淨,不夾帶蒂頭、茶果和老枝葉。嚴禁抓采。

③採用清潔、通風性良好的竹編、網眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉,不得緊壓,裝葉量以不影響鮮葉的品質為宜。禁止使用布袋、塑膠袋等軟包材料裝放鮮葉。

④不同地塊的鮮葉原料分開裝放。裝運鮮葉的車輛、器具必須潔淨、無異味。

⑤當天採摘的鮮葉,當天加工完畢,以保持鮮葉的新鮮度,確保成品茶品質。

⑥提倡和積極推廣機剪、機采、機制技術

加工技術:為統一管理,規範操作,確保產品質量,結合實際以綠茶為例制訂本規程。

採摘

標準:鮮葉的總的標準是無病蟲葉、紫色葉、鮮葉、鱗片、老葉,無紅梗紅蒂紅片,無夾雜物。具體的分級標準為:

特級:一芽二葉新梢80%以上,無單片。

一級:一芽二葉新梢50%以上;一芽三葉新梢不超過40%。

二級:一芽三葉新梢60%以上。

三級:一芽三葉新梢30%以上。

四級:鮮葉中含有一定的嫩芽。

五級:當季的鮮嫩葉片。

要求

茶樹品種以中、小葉種為佳,茶園環境無污染,遠離水田、菜地、公路,採下的鮮葉保持芽葉完整清潔、新鮮乾爽、不壓不悶、及時攤青。

(5)生產記錄要求:

①每位觀察員、檢測員都必須及時、真實、詳細地記錄茶葉生產的所有農事活動,記錄內容包括:時間、工作內容及方法、工作時、材料使用情況、地塊、責任人等。

②記錄必須真實、及時,內容包括:時間、地塊、檢查內容、檢查意見和建議、檢查人等。

③所有茶葉生產、加工過程中使用的生產資料必須有來源證明,並妥善保存以備查考。

專用標誌使用

標誌使用人在產品或包裝上使用已獲登記保護的農產品地理標誌,須向登記證書持有人提出申請,並按照相關要求規範生產和使用標誌,統一採用“浮梁茶”和農產品地理標誌公共標識相結合的標識標註方法。