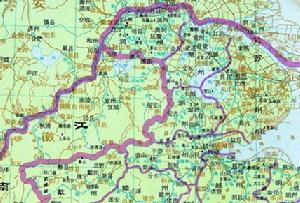

浙江西道

行政區劃

| 州郡 | 治所 | 轄境 | 備註 |

| 潤州丹陽郡 | 今江蘇鎮江潤州區 | 今江蘇鎮江、南京 | 浙江西道治所,鎮海軍節度使,武德初年,改郡為州,天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

| 常州晉陵郡 | 今江蘇常州丹徒鎮 | 今江蘇常州、無錫 | 武德初年,改郡為州,天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

| 蘇州吳郡 | 今江蘇蘇州 | 今江蘇蘇州、浙江嘉興和上海 | 武德初年,改郡為州,天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

| 湖州吳興郡 | 今浙江湖州 | 今浙江湖州 | 武德初年,改郡為州,天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

| 杭州餘杭郡 | 今浙江杭州 | 今浙江杭州市的除建德市,桐廬、淳安和蕭山、濱江之外的所有區縣 | 武德初年,改郡為州,武德四年(612年),隸歙州總管府,七年(624年),隸歙州都督府。貞觀元年(627年),罷歙州都督府。天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

| 歙州新安郡 | 今安徽歙縣 | 今安徽黃山市和宣城市績溪縣和江西婺源縣。 | 武德初年,改郡為州,武德四年(612年),隸歙州總管府,七年(624年),隸歙州都督府。貞觀元年(627年),罷歙州都督府。天寶元年,改州為郡,乾元元年(758)年,又改郡為州。 |

浙江省的由來

浙江東西二道也成為今浙江省省名的早期由來。得名探源

在江南東道北部地區,有一條擁有獨立入海口的河流,上游為新安江,中游為富春江,下游為著名的錢塘江,全流域通稱“浙水”,古名“浙江”,亦名“折江”或“之江”,最早見名於《山海經》,是越文化和徽文化的主要發源地之一。河流全長688千米,流域面積5.56萬平方千米,年均流量442.5億立方米,河口潮汐水力資源理論蘊藏量為472萬千瓦特。發源於徽州休寧縣境內的浙嶺六股尖,在徽州婺源縣北部還有浙源鄉,浙源,以浙源山(浙嶺)而名,《婺源縣誌》載:“婺諸水俱入鄱湖,惟此山水東派入休達浙,故名浙源”。在古代,河流命名並非今日這般隨意,“河”專指黃河,“江”專指長江,其他一切河流都只能用“水”或者“溪”命名,如淮河則為“淮水”,蘭江則為“蘭溪”,那么這條河流則稱為“浙水”,在徽州歙縣境內的一段新安江,當地人稱為“漸江”,而在當地方言中,“浙”與“漸”發音完全相同,《辭海》中說,“浙”與“漸”系本字,筆誤所致。

由於乾元元年(758年)拆分江南東道時,這片區域在浙水西北方向,所以命名為浙江西道。

行政變動

乾元元年(758年),析江南東道設浙江西道,乾元二年(759年),罷浙江西道節度使,原州府新設節度使。

大曆十四年(779年),合併原浙江西道、浙江東道,設浙江東西道觀察使。

建中元年(780年),復分浙江東西為二道。

建中二年(781年)複合浙江東西二道觀察使,設節度使,賜號“鎮海軍節度使”。

…………

唐後期,浙江西道與浙江東道合併稱兩浙道,直到錢繆兼任浙江兩道的節度使,兩道才統一起來,建立吳越國,但早期的七州並不都屬於吳越國,如歙州已屬於南唐國。