流溝寺簡介

據夾溝鎮《鎮志》記載:唐代流溝寺,就是現在的“大龍泉寺”,或叫“鎮頭寺”。其“煙寺晨鐘”,為宿州八

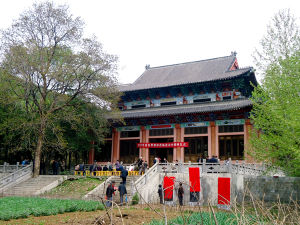

流溝寺

流溝寺景之一,寺在鎮頭村西北山腳下。

寺內有植於唐貞觀二年銀杏一株,樹下有明代天啟甲子年立石碑一座,碑文有新豐集三個字,即可印證該地自隋以來屬新豐縣。寺內還有一橫臥石碑,是該寺的重修碑記,碑上鐫刻“大明國直隸鳳陽府宿州城北閔子鄉新豐集徐王陵西鎮頭村龍泉禪寺……天啟甲子(1624年)立。”等字樣。由此印證,流溝寺應於明代起改稱為“龍泉寺”。

所謂流溝寺,只見於唐代白居易《亂後過流溝寺》、《題流溝寺古松》等詩中,另有一唐代僧人傳中也曾提到過,未見再有唐人提及,可見是個山村小寺,當時並不著名。宋以來再也未見有人提及,應該早已湮廢了。寺廟的興廢存滅也是常事,不難理解。

宿州埇橋區流溝鎮的龍泉寺創始於明中葉,宿州地方志記載比較明確,並未說它源於流溝寺。據說今寺內仍有殘碑,不妨細加辨識,看看有沒有這方面的記載。不過明以來,當地各類地方志,都沒有提到它與白居易所說的流溝寺有任何聯繫,因此我們今天不能想當然地認為它就是白居易筆下的流溝寺,沒有真憑實據,不能信口開河。龍泉寺的名稱,從該寺開山以來,一直沿用未變,有幾百年的歷史,我們更不能輕易變更。而且龍泉寺這一名稱不僅名義堂正,而且因寺邊龍泉而得名,有實際來頭,值得我們珍惜。

對待歷史,尤其是相去較遠的古代,要特別謹慎,在沒有確鑿的依據,不要隨意改動,更不能捕風捉影、穿鑿附會,甚至信口雌黃。

流溝寺,現名“大龍泉寺”,位於夾溝鎮西北部。是唐代詩人白居易最喜愛的景點之一,貞元十六年(800年)、長慶四年(824年)白居易曾遊歷於此並留有七絕二首:

《過流溝寺》

九月徐州新戰後,悲風殺氣滿山河。

唯有流溝山下寺,門前依舊白雲多。

菸葉蔥籠蒼麈尾,霜皮剝落紫龍鱗。

欲知楹老看塵壁,死卻題詩幾許人。

由此可見,白居易居住符離集已是不爭的事實。據黃新銘先生考證:“唐德宗建中二年(781)白居易之父白季庚任彭城縣令,白居易隨父季庚母陳氏移家符離,住古符離濉水南岸毓村(現名東菜園),現該處有一片高台,當地民眾稱之為“白堆”,為東林草堂遺址。白居易來時,年11歲,直到803年遷長安附近的下邽定居,白居易在符離生活了22年”。

白居易在符離集居住的22年中,無疑對當地的環境很熟悉。流溝寺是他經常去的一個地方,他在《過流溝寺》、《題流溝寺古松》、《朱陳村》中,對流溝寺、朱陳村當時的生態環境都有精確細緻的描寫。

流溝寺與黃新銘

流溝寺至今已經一千多年,原有的東西已經無所查考。為還原歷史真相,黃新銘先生經過幾年努力,四方奔走,

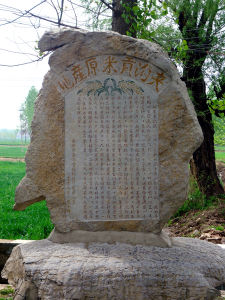

流溝寺碑

流溝寺碑認真考證,用事實說話,終於獲得有關部門歷史學者、專家的認同,經安徽省宿州市埇橋區夾溝鎮政府批准,決定於2012年4月15日為流溝寺正名,恢復“流溝寺”古稱,並舉行揭碑儀式。

上午10點,詩人黃新銘先生攜徐州文化界知名人士一行28人,準時來到流溝寺前,應邀為流溝寺揭碑。

“流溝寺”三字由黃新銘先生執筆書寫,黃先生不僅是詩人亦是書法愛好者,所寫“流溝寺”蒼勁有力、張弛自如,具有滄桑感,深受與會者好評。

朱陳村考

流溝寺與朱陳村僅一山之隔,翻山步行三、四里路程。唐代詩人白居易多次來流溝寺遊覽,去與流溝寺一山之隔

流溝寺古銀杏樹

流溝寺古銀杏樹的“世外桃源”朱陳村是順理成章的事。

附白居易《朱陳村》原詩:

徐州古豐縣,有村曰朱陳。去縣百餘里,桑麻青氛氳。

機梭聲札札,牛驢走紜紜。女汲澗中水,男采山上薪。

縣遠官事少,山深人俗淳。有財不行商,有丁不入軍。

家家守村業,頭白不出門。生為村之民,死為村之塵。

田中老與幼,相見何欣欣。一村唯兩姓,世世為婚姻。

親疏居有族,少長游有群。黃雞與白酒,歡會不隔旬。

生者不遠別,嫁娶先近鄰。死者不遠葬,墳墓多繞村。

既安生與死,不苦形與神。所以多壽考,往往見玄孫。

我生禮義鄉,少小孤且貧。徒學辨是非,只自取辛勤。

世法貴名教,士人重冠婚。以此自桎梏,信為大謬人。

十歲解讀書,十五能屬文。二十舉秀才,三十為諫臣。

下有妻子累,上有君親恩。承家與事國,望此不肖身。

憶昨旅遊初,迨今十五春。孤舟三適楚,羸馬四經秦。

晝行有飢色,夜寢無安魂。東西不暫住,來往若浮雲。

離亂失故鄉,骨肉多散分。江南與江北,各有平生親。

平生終日別,逝者隔年聞。朝憂臥至暮,夕哭坐達晨。

白居易這首詩清楚的道出朱陳村的地理位置,特別是“徐州古豐縣,有村曰朱陳。去縣百餘里”,“女汲澗中水,男采山上薪。”等,把朱陳村的地理範圍限制在百里左右,有山有水的山窩地帶。這給後人考證朱陳村的地理位置提供了有力的依據。

據黃新銘先生考證:“朱陳村,明以後改名草場村。唐大詩人白居易的名篇《朱陳村》,就是寫的這個地方。此地在南北朝至隋代屬“新豐縣”。東魏武定六年(548年)設睢南郡,領斛城、新豐二縣。隋開皇三年(583年)廢。新豐縣在隋初撤銷建制後,此地歸屬苻離縣。(苻離縣為唐代徐州所轄七縣之一)。後屬宿縣。此村地處深山,環境清幽,物草豐美。唐宋時該村名朱陳村,又名杏花村。村南北原有兩個寨門,南門內有兩棵千年古槐,兩樹東西相距約十五米。據《村志》記載:“古代朱陳兩姓互通婚姻,為示婚盟,特在寨門內左右植兩株槐樹,表示婚姻永固與山河同在。”

草場村就是唐代的朱陳村之說,獲得學術界專家、學者的一致贊同。

關於朱陳村,今有學者考證說就在夾溝鎮一帶,也就是龍泉寺附近。其理由是白居易在這裡生活過。其實白居易少年時在符離一帶大約只住了兩三年,在相關的詩歌中提到這一帶的地名有流溝寺、武里村等,但沒有說到朱陳村。而他在《朱陳村》一詩中對朱陳村的地址卻說得明明白白:“徐州古豐縣,有村曰朱陳”。是說朱陳村在徐州豐縣。為什麼稱“古豐縣”呢?因為漢高祖劉邦是豐縣人,做了皇帝後,在都城長安東模仿故鄉豐縣的格局重建了一個縣,稱“新豐縣”,所以人們就稱原來的“豐縣”為“古豐縣”。這是從漢以來人人盡知的常識。白居易做詩通俗,開頭就直話直說,這是不容懷疑的。學者又辯說,白居易這裡的“古豐縣”是用典,北魏時埇橋新豐鎮一帶曾設過新豐縣,白居易說的古豐縣是用的這個典。這裡的新豐縣很小,只存在30多年便廢了,過眼雲煙,了不起眼,幾乎不為人所知。大家想想,附近就有一個大名鼎鼎的‘徐州古豐縣’在那裡,這裡再用這樣一個冷僻的地名來說一個人們並不太了解的地方,白居易會這樣犯傻啊?最近有學者發表文章論證這些道理,見程傑《朱陳村的地理信息和文化意義》,對朱陳村的地址歸屬有詳細的論說,值得參考。白居易詩里提到一個武里村,一千多年來,這裡的武姓人家應該很多。如果當時這裡就有個朱陳村的話,那么夾溝鎮一帶姓朱、姓陳的人應該也很多。不知如今情況怎樣,請夾溝鎮的文化人多加留意,就不難分辨問題的是非曲直。

流溝寺特產

流溝寺地理位置優越,交通便捷,環境優美。寺外田地里生產的香稻米,用流經流溝寺的龍泉水澆灌。色如漢

流溝寺香稻米

流溝寺香稻米玉,氣味芳香宜人,具有利五臟、潤美肌膚的功效。早在宋代,流溝寺香稻米就聞名於天下,享有“一家煮飯十家香,十家煮飯香滿莊。”的美譽。香稻米具有食療功效,在“本草綱目”中亦有記載。

今人詩詠流溝寺

《重遊流溝寺》(黃新銘)

流溝寺揭碑嘉賓留影

流溝寺揭碑嘉賓留影千載唐音何處傳,門前依舊柳含煙。

古泉古木流溝寺,香稻香風武里川。

寶殿空空雲蕩蕩,山花燦燦水涓涓。

遊人偏愛溪邊望,天府今逢大有年。

《春過流溝寺》(徐書信)

孤獨桃花寺外開,龍泉池水映新槐。

流溝自打復名後,不度春風拂面來。

《臨江仙》朱陳村(徐書信)

朱陳村古桑榆老,唐槐秋菊西風。韶光過隙去匆匆,歷經千百載。草茂木猶豐。

幽谷犬吠遊人到,老翁騷客相逢。燕王草場早無蹤,炊煙余幾縷。飄渺竹林中。

《參加流溝寺正名揭碑儀式感句》(程建安)

油菜花開春意芳,香山遺韻自傳揚。

老僧猶說流溝寺,原比龍泉歲月長。

《詠宿縣流溝寺古銀杏樹》(程建安)

詩人徐書信在大五柳景區

詩人徐書信在大五柳景區三人合抱尚余身,暖照枝頭葉可親。

草際殘碑留記憶,試從漫漶辨年輪。

《為流溝寺正名有寄黃新銘、黃繼志先生》(孔伯祥)

二月沐春陽,詩翁夙願償。

求真泉有韻,振翼寺流光。

捧得丹心鑒,吟來美酒香。

風情何所寄,壯志動君腸。

《流溝寺正名有感》(魏新建)

幾處朱陳誰是真?今朝定論解謎津。

龍泉正本流溝寺,白氏遺蹤濉水濱。

寶剎唐音似曾有,野村古柳又逢春。

攜詩漫步林間道,當敬黃公考證人。