洲湖大夫第(黎川)

1

1位於距黎川縣城40多公里的華山墾殖場洲湖村山坳中,又稱“船屋”、“船形古宅”,建於清代道光二十四年(1844),規模宏大。江西省省級文物保護單位。

2

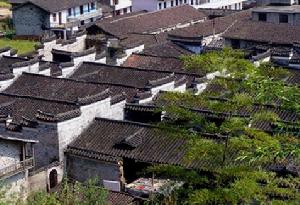

2“大夫第”古建築呈三角形,東窄西寬,從高處俯視,它的外觀呈船形,由“船首”、“船身”、“船尾”三部分構成。船首錐形,朝向東方;船身正方形,坐北朝南,船尾呈長方形,四平八穩。“船形古宅”整體走向北偏西,和周邊山谷走向完全一致,適應山谷局部氣候環境,順風順水。這一走向有利於冬季避風取暖,夏季通風涼爽。而“船形古宅”內的房屋則坐東朝西,有利於採納山谷陽光。

洲湖“大夫第”正大門

洲湖“大夫第”正大門據《黎川縣誌》載:洲湖大夫第“建築面積約10畝,房屋高6米,磚木結構、一進三廳、每廳三層,共108間。”該建築磨磚對縫,渾然一體,在它的周圍數座古屋護衛環繞,形成一片頗為壯觀的建築組群,猶如一城堡。整個宅第採用磚木結構和硬山式結構,外磚內木,青磚灰瓦,渾然一體。共有三進、九棟、十八廳、三十六天井、一百零八間房,結構緊湊,層次分明。該建築不僅規模宏大,而且設計精巧,所有的正房一側均有片房,二片房、三片房拱護;橫廳、書房、雜房、工房、廚房、膳房、廊道錯落有致;36座大小天井通風采光,疏漏積水;三堵防風防火牆間立其中,將108間房屋分隔成幾個區域;排水系統設計科學,160年來水火無憂。圍牆之內照壁高大,廳堂明亮,雕樑畫棟,天井與迴廊相溝通,棟樑伴護牆而佇立,整個豪宅結構完整,布局合理,設計獨特,氣勢磅礴。

從右前側的大門進入“大夫第”,為一個開闊大院。面積約為800平方米,地面用大小相當的鵝卵石鋪砌而成,乾淨平整。院子外側是高大的照壁,壁檐由星斗裝飾,花紋繁複,色彩艷麗。據悉,照壁中間原來寫有一個大大的“馮”字,字型暗紅色,上面是雲彩,下面波浪,可惜破“四舊”時字型被用石灰漿抹去,只留下一面大大空空的牆壁。

“大夫第”內的大院,左為大門,右為照壁

“大夫第”內的大院,左為大門,右為照壁“大夫第”大門開在“大夫第”主體建築的中軸線上,開闊氣派。門框用大青石壘砌而成。門楣上有四個向外凸起、切面呈正六方形的石柱。石柱子長約一尺,柱頭直徑約半尺,刻有菊花狀花紋,當地人稱之為“大方華門”。“八方華門”之上有一匾額,原寫有“大夫第”三字,字型端正,字跡剛勁有力。但匾額已被人鑿去。

三層結構的廳堂

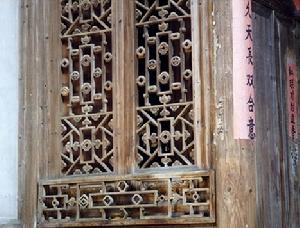

三層結構的廳堂 從大門進去依次是前廳,中廳和後廳,廳與廳之間有天井相隔。前廳兩側樓上有吹鼓房,兩房相向及向後各開有一個小孔,共有四孔,這樣做一舉兩得,既讓下人迴避,又起到了音箱共振共鳴的效果。當主人辦紅白喜事時,鼓吹手就立於其中,或拉或彈,曲聲繚繞,傳遍船宅。中廳後各開有一門,供婚喪節慶使用、兩側各有通道,供常人行走。後廳比前廳和中廳都大,設有祖宗牌位,供祭祀時用,兩側牆壁上各掛有兩塊屋主的同僚贈送的賀壽木匾。前、中、後三廳都不帶有任何家具,顯得深遂空曠。廳堂兩側各有三根杉木立柱,柱子一抱來粗,根根相若。廳頂的屋架採用抬梁和穿透式木架構,梁櫞處處浮雕,斗拱、雀替、斜撐雕成各種花鳥人物樣式,就連燕子巢也雕成各式各樣的動物,惟妙惟肖,栩栩如生。廳堂兩側均有片房、大片房、三片房拱護。每房兩層,有單獨的客廳,住房和樓梯,自成體系,別具一格。門窗雕飾,或花或鳥,或人和獸,豐富多彩,但又不乏主題意旨。縱觀“大夫第”的門窗圖案,有哺乳幼仔的蝙蝠,有展翅欲飛的仙鶴,有含花狂奔的梅花鹿,還有送喜報春的喜鵲,暗合了福、壽、祿、喜之意,造型生動,線條流暢,刀法細膩,具有強烈的象徵型和觀賞性。

木雕窗

木雕窗36個天井兩兩相連,均勻地分布在大夫第裡面。天井深約二寸,用大石條拼砌而成,出水口鏤空成銅錢狀---外圓內方。與眾不同的是,船宅的天井都很淺,這與船宅的科學的排水系統有關。船宅下溝渠縱橫,為避免淤泥堵住,主人特意放養了1000隻烏龜。這些烏龜在船宅下來回滑動,起到了疏通渠道的作用。這樣,即使下再大的雨,天井內的水也能順利地排泄不淤滯。天井兩側有檐廊,供雨天行走用。天井的用處有三:一是採光、二是通氣、三是排水。無論置身於宅第的哪一個位置,都會覺得亮堂、清爽、開闊。而且當人在船宅內來回穿梭時,時時都有一種柳暗花明的感覺。船首部位有廚房、上房、公房、茶房和水井,主要供下人起居生活使用。兩條筆直的走廊貫通船宅首尾,中間又有一道道橫通的通道,縱橫交錯,狀如盤棋,又井然有序。當一道道廊門次第打開時,“大夫第”頓生幽深、莊嚴之感。

“大夫第”建築群中的通道

“大夫第”建築群中的通道 “大夫第”外牆的牆壁呈水平狀,用青磚按兩斗一抿式砌成。。“船首”、“船身”和“船尾”兩兩之間嵌有烽火山牆,山牆高出屋脊一尺,馬頭形狀,用牆砌成,頂覆清灰瓦,可以防風防火。室內牆體的磚塊由田泥包羅小卵石特製,有隔溫作用,冬暖夏涼,猶如天然空調一般。磚牆用糯米飯摻和石灰壘砌,經多道工序粉刷,滑潤無比。

據洲湖村《黃氏家譜》載,“大夫第”主人為清朝中期洲湖一姓黃的巨商大賈,字恭,名徽柔,號敬莊,因為經商有方而財力雄厚,富甲一方。至於他在哪裡做生意,做什麼生意,家譜中卻隻字未提。相傳他一代暴富,家資千萬,花20萬兩銀子修建了108間屋。由於他捐授奉直大人,故而108間以“大夫第”命名。然而,豪宅竣工後,黃徽柔連同六個兒子卻極少在此居住。豪宅平日交由族人居住代管,歷經滄桑幾成無主之宅。而黃徽柔及其後人的興衰與去向,如今連黃氏族人也說不清。

高大的圍牆

高大的圍牆據說船屋是當時江西“天地會”的總舵所在地。“天地會”(會內通稱“洪門”)是明末清初興起的一個“反清復明”秘密組織,有10餘種名稱及大量分支。當年雖經清廷捕殺,仍屢蹶屢起頑強抗爭。至清末,該組織的勢力已遍及中國南部及東南亞各國,成員以百萬計。“洪門”還是唯一與馬克思創建的第一國際保持過組織聯繫的中國革命團體,曾援助過太平天國運動和辛亥革命,並被孫中山先生稱為“民族老革命黨”。專家考證,洲湖船屋的108間和36間顯示了其與“天地會”極為密切的聯繫,這本是清朝極為避諱的數字,卻恰恰體現出了洪門早期的“水滸”信仰。中國“洪門”研究專家、江西知名考古學家陳江認為,這些洪門建築文化的典型遺存,能看戲喝茶(聯絡聚會的隱蔽形式),居住和結社入會,其不僅僅是單純的建築概念,而且是歷史概念、文化概念,是“洪門”反清復明傳統精神理念的歷史載體和建築遺存。

船屋臨街一側磚塊上都陽篆有“睦”字,表示宅第為木製房的黃姓所有。這種帶字的磚塊在製作時比一般磚塊要多一道工序,因此也更加費時費料,這也從另一個側面反映出黃氏家族的財大氣粗

船屋臨街一側磚塊上都陽篆有“睦”字,表示宅第為木製房的黃姓所有。這種帶字的磚塊在製作時比一般磚塊要多一道工序,因此也更加費時費料,這也從另一個側面反映出黃氏家族的財大氣粗洲湖村里現今還保存著許多明清時期古建築,除船形屋“大夫第”外,還有早建於它的另一座“大夫第”及“舉人府第”、“黃氏宗祠”和“鄒氏宗祠”。第二次國內革命戰爭時期,紅軍曾常駐此地,閩贛蘇維埃政府也在這裡設有辦事處,毛澤民、鄧子恢等長期在此戰鬥過。在這些古建築內都留有清晰可辨的大幅標語,例如“抗日反帝,為什麼把東三省送給日本?”“國民黨壓迫士兵,共產黨解放士兵”等,江西省政府還掛牌把多標語的那幢房子命名為“革命廳”,形成了別具特色的紅色根據地游。由於這些古宅常年有人居住,因此保存得比較完好。

3

3全國有四處船屋,均分布在江西撫州,其中黎川縣和廣昌縣各一座,南城縣兩座。它們以其極為罕見的建築形態和文化背景引起史學界人士高度關注。

南城船屋位於地處偏僻的天井源鄉堯坊村,分別為108間和36間。108間占地約10畝,青磚高牆環繞,黑瓦屋脊聳立,無論是從遠處田間遙望還是從鄰近山頭俯視,都極似一艘古代官船。走進其間,只見裡面過道縱橫、房間比鄰、廳堂層進,結構與官船的前艙、後艙、甲板、船舷等類似;全屋大小房間共108間,隔牆以石、磚為基,在殘破處可以看出,牆壁是用竹片編織再糊上厚厚的泥巴建成。建造這兩座船屋的主人為堯坊村寧泰貞、寧泰元兄弟,建造時間較廣昌、黎川船屋要晚,約在清道光、鹹豐年之間。

“黃氏宗祠”

“黃氏宗祠” 廣昌船屋(即“清吸旴源”宅)位於廣昌縣驛前鎮,臨水而建,占地約650平方米,“船頭”挺出,“船尾”翹然,隔江而望,活像一艘逆水而行的古代商船。建築形態與南城船屋近似,房間總計36間。

與南城船屋和廣昌船屋相比,坐落在黎川縣華山墾殖場洲湖村山間的船屋則更像一艘巨大的航空母艦。

“黃氏宗祠”內景

“黃氏宗祠”內景南城、廣昌、黎川在清代均屬當時的建昌府所轄。專家說,這幾座“建昌船屋”的修建年代均在清代中期甚至更早一些,距今200年以上,我國古代建築史中尚沒有有關這種類型船屋的記載。由於其108間和36間是洪門建築文化的獨有標誌,可以肯定,這四處船屋都是洪門“會簿”中反覆提到的“洪船”物化形態。南城、廣昌、黎川船屋的發現,不但為“洪門學”研究中神秘的“洪船”情結找到了實物標本,豐富了我們對“洪學”及洪門建築文化的認識,而且為中國古代建築史增添了一個全新的章節----“清代建昌船屋”,對中國與世界建築史研究都具有重要意義。

“萬字元”石板以前是鑲在船屋窗子上的,大大小小有六十多塊,後來被村民蓋房子墊在地基下面,現在已所剩無幾

“萬字元”石板以前是鑲在船屋窗子上的,大大小小有六十多塊,後來被村民蓋房子墊在地基下面,現在已所剩無幾 “忠靖王府”

“忠靖王府” “革命廳”

“革命廳”