政經原因

格但斯克

格但斯克波蘭人認為,如果新獨立的波蘭沒有延伸至波羅的海的海岸線,她便會在經濟、以至政治上依賴德國。英國與法國都希望借著波蘭來制衡德國,故此這種論調獲得支持。讓波蘭擁有海岸線正是美國總統伍德羅•威爾遜的理論之一,他在1918年第一次世界大戰結束前發表了著名的十四點和平原則,其中第十三點就是:應該讓波蘭獨立—她的領土將會包括波蘭人所居住的土地;要確保她擁有自由、安全的海岸線。

在國際公約之下,波蘭將可享政治和經濟上的獨立。重要海港有但澤(格但斯克),但居民大多是德國人,而國際聯盟在沒有準許公投之下,把該港變為受保護的但澤自由市。為了減少對但澤的依賴,波蘭在附近建立了新的海港格丁尼亞。波蘭走廊是狹長的領土,屬於現在波蘭的波美拉尼亞省。它把東普魯士與德國其他領土分開。在北部地區,走廊的寬度僅僅有40公里長。由於德國領土被一分為二,東普魯士的經濟發展受到嚴重阻礙。1922年,德國運輸部為此成立航海服務連線兩地,減少依賴陸路交通。

德國反應

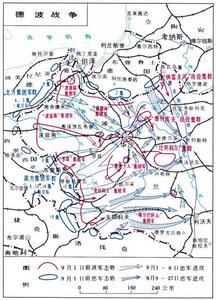

德波戰爭態勢圖

德波戰爭態勢圖無容置疑,割讓走廊令德國人十分憤怒。所有兩戰前的德國政府,都拒絕依據接受凡爾賽和約下的德國東部邊界。例如:德國領導人古斯塔夫•施特雷澤曼因他對西方國家的友好政策著名,1925年簽署羅加諾公約,確認德國與法國、比利時接壤的西部邊界。但是,他好幾次宣稱拒絕用同樣的方式確認東部邊界。

1933年,希特勒領導的納粹黨奪權成功。希特勒大肆宣揚與波蘭修好,促成1934年的德波互不侵犯條約。但德國分別在1938年及1939年吞併奧地利與捷克斯洛伐克後,納粹勢力就對波蘭虎視眈眈。

1939年初,德國進一步要求兼併但澤,連線德國本土與東普魯士。在擔心德國擴張的英法兩國支持下,波蘭政府在3月拒絕以上要求。9月1日,德國入侵波蘭,把以前割讓予波蘭的一切領土和波蘭西部全數吞併。1945年德國第二次世界大戰。在波茨坦會議上,盟軍答應蘇聯的要求,把被蘇軍占領的波蘭重劃邊界。奧德河—尼斯河線以東,包括波蘭走廊和但澤的德國領堟,盡數被割讓予波蘭。1953年,東部邊界由東德確認,再分別在1970年及1990年獲得西德與重新統一的德國承認。