歷史

河套古灌區

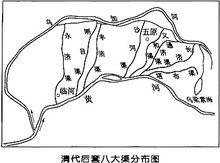

河套古灌區河套地區水利開始於漢武帝元朔年間(約公元前126年左右),唐代曾在此開闢陵陽渠等,清乾隆以後本區水利又進一步發展。道光五年(1825年)開纏 金渠,渠口在黃河向東轉彎處,渠長60里,有五大支渠,灌溉今杭錦後旗、臨河市地771頃;鹹豐中開剛目渠,渠長70里,灌田255頃;光緒中開豐濟渠,長90里,灌田315頃; 沙河渠長85里,灌溉田770頃;義和渠長83里,灌田82頃,退水入烏加河後,灌溉烏拉特前旗地1731頃;同治八年(1869年)開通 濟渠,長102里,灌田45頃;鹹豐七年(1857年)開長濟渠,長109里,灌田212頃;道光三十年(1850年)大水衝決而成的 塔布渠,長97里,灌田50頃。後3條渠道另外合灌1420頃。以上8條渠道合計灌溉5651頃(見圖),全河套灌區總計灌溉面積9000餘頃。這些渠道都由民間私人組織開鑿,開一渠有歷十多年或幾十年的,主要依據技術人員的經驗,缺乏科學的測量和規劃,進口缺乏控制,引水量決定於黃河水位高程和主流流向,渠道比降過緩,清淤工程量很大。光緒二十九年(1903年)清政府任命貽谷為督辦墾務大臣,強行將河套渠道和沿渠田地由國家贖買,統一了灌區管理,進行了較大規模整頓,灌溉面積增加,訂立了收取水費制度,灌區維修經費得到一定保證。

水源

河套灌溉用水的水源,有春水(消冰水)、桃花水(三月水)、熱水(四月水)、伏水、秋水、冬水之分。伏水以沃,灌溉效果最好,秋水次之,春水最差,冬水則用以沖刷渠道,減少清淤量。引水渠口形式因地制宜,位於上游的渠口,因河水位較高,渠口避免直接迎溜,只引“倒漾水”;位於下游的渠口則需加設引水壩;而中間的渠口,設於凹岸下游即可。

專家

開發河套灌區的過程中,在民間湧現出一批水利技術專家。清代開渠比較著名的有甄玉、侯應奎、郭敏修和王同春等,其中王同春(1851—1925)最為有名。他是河北邢台人,沒進過學校,12歲逃荒到河套。他勤勞、善思考,經他主持和參加開鑿的大幹渠就有義和渠、豐濟渠、沙河渠、剛目渠等。當時沒有測量工具,他用夜燈火和下雨時水流方向測量地形,用物候和經驗預測水情。1914年農商總長和導淮督辦張謇聘他為水利顧問,並共同商討過開墾河套和導淮計畫。1925年馮玉祥曾請他主持後套水利技術工作。

民國年間河套水利又有發展。據1935年資料,當年有十大幹渠之稱,加上諸小渠,總計灌溉面積約200萬畝。(1949年以後的後套灌區情況參見河套灌區)

建設

2015年8月21日,記者從臨河向西上了永濟乾渠上的馬道橋,沿著乾渠西陂的小油路向南幾公里,很快就到了河套灌區續建配套與節水改造工程2015年項目——永濟乾渠工程工地。遠遠望去,但見渠底、兩側渠陂上,幾十台不同型號的挖機臂膀不停伸屈,工程車來來回回,一派忙碌的景象。

項目負責人、濟禹公司副總劉小占告訴記者,該公司中標河套灌區續建配套與節水改造工程2015年項目永濟乾渠渠首5.6公里、下游6.6公里的模袋襯砌,以及部分段落整治和31座直口閘改造項目,工程總投資4700萬元。為了在9月15日前完成主體工程,8月11日一停水,工人們就開始抽水施工。目前公司已調來挖機35台,鏟車、翻斗車若干,技術人員25名,工人300多人參與施工。工人兩班倒,人歇機不停。

就河套灌區續建配套與節水改造工程2015年項目工程總體情況,河灌總局工程處建設科科長劉勇傑向記者作了介紹。該項目總投資6.5億元,分兩批實施。其中第一批項目總投資4.9億元,計畫實施各級渠道模袋襯砌93.38公里,其中總乾渠9.48公里、乾渠42.9公里、分乾渠及整治41公里,配套改造各類建築物259座;第二批項目投資1.6億元,也將於近期開始組織實施,計畫年底前完工。

劉勇傑告訴記者,項目的實施初步解決了部分影響灌區安全運行的病險工程,配套了部分亟須配套改造的骨幹建築,提高了輸配水能力,緩解了用水矛盾,減少了灌溉用水量,防止大面積的土壤次生鹽漬化;同時,節餘的水量可部分用於維護生態環境,對保護生態系統、改善水環境、防止土壤沙化具有重要作用。經測算,該工程可節水約4000萬立方米,90多公里防滲襯砌可將約8萬畝中、輕度鹽鹼地改造成中產田,每年增加農戶收入300多萬元。

河套古灌區

河套古灌區 河套古灌區

河套古灌區