境內集低山、丘陵、平原、崗地、大江、大河為一體;區域屬寧、鎮、揚丘陵山地西北邊緣地帶,地勢中部高,南北低。老山山脈由東向西橫亘中部,制高點大刺山海拔442.1米,平原標高7─5米,山地兩側為崗、沖相間,臨江、沿滁為低平的沙洲、河谷平原。

全區共設8個鎮、3個街道辦事處。即珠江鎮、橋林鎮、湯泉鎮、星甸鎮、永寧鎮、石橋鎮、烏江鎮、盤城鎮和泰山街道、頂山街道、沿江街道。有村委會117個,居委會67個。

浦口區新興的旅遊產業起步良好,建成珍珠泉野生動物生態園並對外開放。完成大吉旅遊度假村重點工程。年入境旅遊人數 160萬人次,旅遊業直接收入近億元。民眾性文化體育活動豐富多彩,在市以上文化節目(作品)的評比或比賽中,多次獲得國家級、省級和市級獎,其中民間舞蹈《獅虎雙雄》獲首屆中國江蘇民間藝術節“三民”大賽金獎,成功舉辦江蘇省定向錦標賽暨全國城市定向系列賽(南京站)。

春秋時期,今浦口區域先屬楚國棠邑,後入吳。戰國初,吳亡入越,越亡復歸於楚。

秦至東漢末年,區境先後隸屬九江郡、臨淮郡、廣陵郡的棠邑縣(後改堂邑縣)。

三國時,區境先屬魏,後屬吳。

晉太康六年(285),於區境西南置烏江縣,治烏江鎮,隸揚州淮南郡,領今珠江以西地區。西晉永嘉元年(307),於今泰山鎮範圍內置宣化鎮。東晉隆安元年(397),改棠邑為尉氏縣,今珠江以東地區、宣化鎮隸屬秦郡尉氏縣。

南朝梁天監元年(502),分尉氏為堂邑、尉氏兩縣。區境屬尉氏縣。陳太建元年(569),地入北齊;五年,“江浦”作為地名載入《南史》。

隋文帝以州統縣,開皇三年(583),宣化鎮改稱六合鎮。四年,廢尉氏、堂邑、方山三縣,置六合縣。區境分屬和州烏江縣、方州六合縣(原尉氏縣)、滁州新昌縣。十八年,新昌縣改為清流縣。

唐初,區境分屬淮南道和州烏江縣、揚州六合縣、滁州清流縣。景龍三年(709),分清流縣置永陽縣。南唐?N元二年(938),改永陽縣為來安縣。

北宋太宗至南宋紹興年間,區境分屬淮南西路和州烏江縣及淮南東路真州六合縣、滁州來安縣。

元代,區境分屬河南江北行省廬州路和州烏江縣及揚州路真州六合縣、滁州來安縣。

明初,省烏江縣入和州,屬廬州府;省來安縣入滁州,屬鳳陽府;六合縣改屬揚州府。洪武九年(1376)六月,劃和州遵教、懷德、任豐、白馬4鄉及六合縣孝義鄉和滁州豐城鄉、和州一部分置江浦縣,隸屬南直隸應天府,縣治設在浦子口城內(今東門大街)。從此,區境分屬應天府的江浦縣、揚州府六合縣。洪武二十二年,六合縣亦改屬應天府。

清順治二年(1645),改應天府為江寧府,區境分屬江南省江寧府的江浦、六合2縣。鹹豐八年(1858)即天曆戊午八年,太平天國以江浦縣為省治,設天浦省。同治三年(1864),復屬江寧府的江浦、六合2縣。

民國元年(1912),江蘇省行政公署成立,設省、縣二級制,江浦直屬於省。10月,袁世凱政府將浦口闢為商埠。民國3年,改省、道、縣三級制,區境屬金陵道。民國16年,國民政府遷都南京,廢道,改行省、縣二級制,江浦復屬省,將浦口商埠區域由江浦縣劃屬南京市。民國22年,江浦改屬省第九行政督察區,浦口商埠區域改建為南京市第八區。民國24年,江浦屬第十行政督察區。民國26年,原浦口區域復屬江浦、六合2縣。民國30年起,江浦改屬江蘇省第五行政督察區。民國35年後,原浦口區域恢復為南京市第八區建制。

民國37年(1948)11月,中共江淮區黨委建立江全督導室;民國38年1月,改稱江全辦事處,隸屬江淮第五專員公署。2月,中共華東局撤銷江全辦事處,成立江浦縣政府。

民國38年(1949)4月25日,浦口解放後,江浦縣所屬的浦鎮、東門鎮劃歸南京市,與原浦口並建為南京市兩浦區。6月2日,復稱南京市第八區。原江浦縣隸屬安徽省皖北行政公署滁縣專署。

1950年6月15日,南京市重新劃區,第八區改為第七區。1953年1月,江浦由安徽省劃回江蘇省,屬揚州專區。1955年8月3日,第七區改名浦口區。1956年2月,江浦屬鎮江專區;1957年1月屬揚州專區;1958年7月,屬南京市;1962年6月,屬揚州專區;1966年3月,劃屬六合專區;1971年3月,六合專區撤銷,復屬南京市。

2002年5月,經國務院批准,南京市調整江北地區行政區劃,江浦縣、浦口區合併,成立新的浦口區。

2006年,全區設7個鎮、4個街道辦事處。即江浦街道、橋林鎮、烏江鎮、石橋鎮、星甸鎮、湯泉鎮、永寧鎮、盤城鎮和沿江街道、泰山街道、頂山街道。經區政府批准,新成立社區居民委員會2個,新增村委會、居委會合署的社區居委會5個。至年末,全區有社區居民委員會88個,村民委員會105個(其中,村居合署20個)。

浦口區地勢中間高,南北低,其貌多姿,錯落有致,自然景色靜謐秀麗,中部百里老山連綿起伏,十里溫泉溢湯吐霧,莽莽林海掩映萬點白鷺,幽幽山谷迴蕩古剎鐘聲,古樹名木與湖光山色交相輝映,深為旅遊者所神往。老山南北,長江環繞其前,滁河逶迤其後,江滁平原坦蕩低平、阡陌縱橫、林網交織、河渠如練,一派水鄉風光。當代草聖林散之、唐代詩人張籍、宋代愛國詞人張孝祥等都出生於江浦,梁朝昭明太子曾在此讀書,明代朱元璋也曾沐浴於此,蘇東坡、王安石、秦少游、陳獻章等也都在此留下了不朽的詩詞名篇。“一代草聖、十里溫泉、百里老山、千年銀杏、萬隻白鷺、十萬畝國家級森林公園”是對浦口旅遊特色的生動概括。主要景區、景點有求雨山文化園、惠濟寺公園、老鷹山觀光塔、獅嶺雄姿等30多處,其中“獅嶺雄姿”景區為“金陵四十景”之一。

一、基本情況

l、自然地理

該區地處南京市長江北岸,位於北緯31°14′~ 32°17′,東經118°20′~119°13′,前臨長江,後有滁河,老山山脈橫亘中部,西部丘陵起伏。江河沿岸均有沖積洲地,按地形差異和地貌特點,自然形成沿江圩區、沿滁圩區、山地和近山丘陵、遠山丘陵四大片。全區總面積902平方公里,其中丘陵山區面積632.7平方公里,圩區總面積269.3平方公里。

2、水文氣象

根據地理位置,該區屬亞熱帶季風氣候區,雨量在年際、季節之間差異較大,豐枯明顯,降雨量分布不均。據多年的資料統計,全區多年平均降雨量為 1102.2毫米,豐水年高達 1778.3毫米(1991年),枯水年僅有465毫米(1978年),汛期(5月~9月)平均降雨量為 712.l毫米,汛期最大降雨量 1324.5毫米(1991年),最小降雨量248.8毫米(1978年),最大日降雨量301.9毫米(2003年7月5日)。本地多年平均徑流量約2.62億立方。

3、河流水系

該區境內分屬長江與滁河2條水系,以老山山脈自然分隔,以南為長江水系,以北為滁河水系。

長江在該區境內河道長約49公里,區內注入長江的小流域河流有駟馬山河、周營河、石磧河、高旺河、城南河、七里河、朱家山河、石頭河、馬汊河等。

滁河在該區境內河道長42.8公里,滁河的主要支流清流河在該區境內河道長9公里,其它注入滁河的小流域支流有萬壽河、陳橋河、永寧河。

駟馬山河、朱家山河、馬汊河為滁河的3條通江分洪道。

二、水資源分布

1、水資源現狀

該區境內地表水資源屬兩大水系,即長江浦口段和滁河浦口段;區內小流域河道有9條:周營河、石磧河、高旺河、城南河、七里河、石頭河、萬壽河、陳橋河、永寧河,河道總長度85.7公里;區內鄉級河道138條,總長度426.3公里。此外,全區有小(一)型水庫7座,總庫容1786萬方,小(二)型水庫18座,總庫容1048萬方。現有蓄水塘壩12270座,總蓄水量 5098萬方,其中萬方以上塘壩889座,蓄水量2083萬方。根據多年降雨計算及統計資料分析:浦口區年均水資源總量4億方左右(不包括客水),地表水資源總量2.9億方,地下水資源總量1.1億方。

2、水資源利用及水量平衡分析

浦口區屬亞熱帶季風氣候區,地處長江、滁河流域,降雨量豐富,但是降雨時空分布不均勻。汛期(5月~9月)為降雨集中期,降雨量占全年的 65%左右。過境客水量雖然豐富,長江年均9000億方,滁河年均10億方,但由於處於主汛期,利用率不高。

該區的可利用水資源量包括地表水、地下水、河網(庫塘)調蓄、外區間調水等利用量。丘陵山區水庫、塘壩眾多,控制徑流面積可達60%左右,平水年份地表徑流被調蓄,基本能滿足農業生產用水需要,豐水年份才有餘水,乾旱年份基本無徑流下泄,只能靠河溝、庫塘蓄水提水甚至外區間江、河提水才能基本滿足農業用水需要,但用水成本較大,農民負擔較重。平圩地區,平水年通過河溝調蓄,能滿足用水需要,乾旱年份通過底涵引江河水基本能滿足。地下水雖較豐富但基本未開發利用(年均不到60萬方)。本地可利用地表水資源量2.04億方。據測算,04年全區總用水量2.4億方(按萬元GTP耗水300方計,04年GTP為80億元),工業用水量0.2億方,農業用水量1.7億方,居民生活用水0.3億方,公共事業和三產等用水0.2億方,缺水0.36億方,所缺水量主要由長江、滁河等外期間抽水調水解決。圩區正常年分用水能供需平衡,丘陵山區還需要通過新建、擴建塘壩增加蓄水量,解決局部山區灌溉用水矛盾。預測到2010年,全區GTP總產值200億元(按年遞增20%計算),按全市萬元GDP水耗降到250方的目標,全區總用水量將達到5.0億方,按現有的可利用水資源量,缺水2.96億方。

書法名人

宋代和州書法家輩出,如徐兢書法,受到宋徽宗趙詰愛賞,曾召至張孝祥作品宮中,書寫“進德修業”四字,趙吉駭異,連聲稱讚,故有“宣和書法博士”之稱。張孝祥工翰墨,擅長草書,朱熹稱他“作字多得古用筆意”。張孝祥之侄張即之亦工書法,學米芾,而參用歐陽詢、褚遂良的體勢筆法,尤善大字,現存書跡有《報本庵記》、《書杜詩卷》、《金剛波羅蜜經》、《華嚴經》等。明代戴重檀草書法,清代戴本孝擅長隸楷書法。

清末民初,烏江范培開隨師張栗庵學書法,取漢魏唐宋歷代書法名家之長,自成一家,後為書法家唐駝發現和推崇。民國2年(1913年),在傷害全國書法大賽中名列第二,《神州吉光》書法雜誌曾有專文介紹范培開書法。

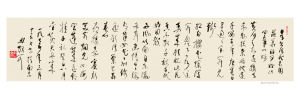

建國後,書法家及書法愛好者遍步城鄉。其中烏江林散之書法藝術有極高成就,林散之代表作有草書《中日友誼詩》、草書《許瑤詩論懷素草書》、草書《自作詩論書一首》 。

林散之第一草書《中日友誼詩》

林散之第一草書《中日友誼詩》 舞獅活動起源於2000多年前的西漢時期。據考證,中國不產獅子,它是從西亞一帶通過“絲綢之路”來到中國的,隨之而來的便是作為一種娛樂活動的獅子舞,在新年春節期間盛行我國各地。它寓意著勞動人民追求太平美好生活的願望:借助雄健、勇敢的獅子,驅邪除禍,迎福納祥。但在表演形式上,通常流行的舞獅都是一人舞獅頭,一人舞獅身獅尾。兩人密切配合,協調動作。浦口手獅則不同,每隻長約 1.5米,重約2.5公斤,用竹編扎,以麻布和彩絲妝成獅子模樣,撐以木棒,單人舞於手中,可獨舞,可群嬉,以多為勝 .