信息

物質文化遺產 江村古建築群

江村古建築群全國重點文物保護單位

古建築

安徽省

江村古建築群VI-571

基本概況

江村始建於隋末唐初,有1300餘年的歷史。據記載,鹹豐初年(1851年)江村人丁達8萬餘口,號稱“小杭州”。全村共有書屋9所,“重詩書,勤課誦,多延名師以訓子弟”明清時期,江氏族人考取進士、文、武舉人,明經126人,發國初十年又出博士、學士17人,這在中國的古村落中,極屬罕見。 江村古建築群

江村古建築群1938年,寧國府屬六縣聯中師生員工兩千餘人由宣城遷址旌德江村,八年間,在江村求學就讀的學生竟達八千餘人,在海內外頗有聲譽。發達的文化蘊育了江村英才輩出:革命烈士江上青(江澤民主席之父);清代醫學家“人痘接種法”發明者江希舜;清代翰林院編修、書法家江志伊;中國社會黨領袖江紹銓;《語絲》發起人、民俗學家江紹原;著名數學家江澤涵;胡適夫人江冬秀等都是江村的驕傲。民國代總理江朝宗;民國安徽省長江紹傑;民國海軍將領江澤澍等也出自江村。“父子進士”、“兄弟博士”更是世代傳誦。明清時代,江村漸入鼎盛,村中最多時建有八座宗祠,巍峨壯觀;老街牌坊接踵林立,巋然雄踞;二十四天井古民居布局嚴謹,氣勢恢宏;數十畝之廣的聚秀湖匯聚金鰲山飛流直下的雙溪之秀。歷經千年滄桑,現在江村境內牌坊、老街、宗祠、民居風韻依舊。周圍“黃峰曉日”、“天都聳翠”、“箸嶺晴雪”、“獅山著雨”、“羊岡夕照”,景色旖旎,如詩如畫。進村有故事,入目皆文章。

歷史淵源

.

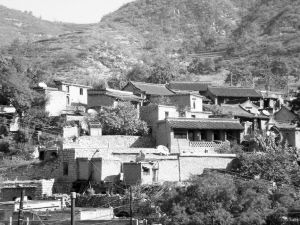

.江淹五世孫江韶性愛山水,是位著名的風水學家,他遍游黃山、白岳,發現旌德金螯山渾然淳厚,有蓬勃不可遏之勢,是塊不可多得的風水寶地,於是舉家遷徙卜居旌西金螯建村族居,始稱江村。江村,枕山環水,阡陌縱橫,山川靈秀,前有山峰聳然侍立,後有幽谷深藏,金螯雄居其中,獅山、象山臥居江村村口左右。村中龍溪、鳳溪環繞,匯鎖村口聚秀湖。村口聚秀湖周旁古廟寶塔,詩碑堤欄,垂柳秀荷,相映成畫。有詩云:“日照古廟生紫煙,湖中聚秀獅山影。龍恩浩蕩今猶在,夜空荷香江村情”。徽商及仕官的積年造化,使江村一度享有“小杭州”美名。江村人曾用詩讚美村口的水口文化及蘊含的詩情畫意:“金螯古蹟八朝留,村容美景似杭州。三潭印月儕聚秀,文昌寶塔若雷峰。”據史查,清鹹豐年間(1855年-1860年),江村連年遭受嚴重的旱澇蟲災,加之太平天國殘兵劫掠,江村“十室九空,遺子之民至於相食,所存者不及嘉道盛時百分之一。”村民背景離鄉,流落四方,難民大多從蕪湖順江而下,及至南京、揚州落戶。江澤民主席的尊祖,就是這個時候遷居揚州的。村中曾有宗祠9座,牌坊18座,書舍9所,藏書萬冊,以及育子弟8000餘人的抗戰時期六縣聯中。明清時期,江村造就了進士18人(其中授翰林院編修4人),文舉人42人,武舉6人,另有明經40人,辟舉4人。民國初十年出學士、博士18人。這在中國古村落中實屬罕見,同時,也為徽州許多古村落望塵莫及。

發展狀況

江村飽經千年世事滄桑的江村,境內牌坊、祠堂、老街、名人故居基本保存完好,千年古韻依舊,並已逐步對外開放。近年來,省、地、 .

.獨特的江村古建築群

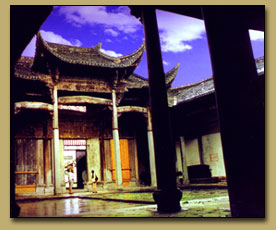

江村古建築群位於旌德縣白地鎮江村,村莊呈東北至西南走向,為群山環抱,村內有玉龍溪穿村而過,鳳溪繞村南,兩溪會合於村西南隅,形成江村獨特的水文格局。村內每條老街巷的一側各設有一條條水圳,涓涓細水均匯入村西南的“聚秀湖”。隋唐開始,江氏家族就在這裡生活,現存建築多為明清時期建造。村中至今尚存老街、古牌坊、古祠堂、古民居、古橋、古水圳、人工湖等近200處古蹟。江氏宗祠是江村江氏家族的總祠。始建於明,曾兩度毀於大火,兩度重建,1937年再度重修,是旌德縣保存較完整的一座大型祠堂。坐西北朝東南,面闊七間,三進二天井,總建築面積1236平方米,由祠前廣場、泮池、門廳、天井、享堂、廊廡、寢樓組成。該祠匯集磚、木、石三雕工藝,技藝精湛,是典型的徽派古祠堂之一。溥公祠,原名“六分祠”。始建於明,清代幾經修繕。坐東朝西,面闊五間,前、中、後三進,兩天井,總建築面積892平方米。由門樓、廊廡、享堂、寢樓組成。雕刻精妙,具有很高的觀賞、研究價值。 .

.孝子祠,“全稱明孝子江文昌公祠”,坐北朝南,在老街的西側,建於明嘉靖十四年(1535年),清光緒二十七年(1901年)改建成祠。因原為民宅,故祠的建築布局呈民宅風格,面闊三開間,前、中、後三進,總建築面積503平方米。祠由石庫大門、門廳、廊廡、正廳、寢樓組成。父子進士坊,南北朝向,均為二柱單間三樓式石構建築,通高8米,寬3.8米。江漢坊(父坊)居南,建於明弘治初年(1488年);江文敏坊(子坊)居北,建於明弘治十八年(1505年)。兩坊相隔50米,占地22平方米。牌坊用清一色的細花崗岩石雕鑿而成。兩根立柱、兩根額坊、一塊花板、一根定磐枋、四大靠背石及斗拱撐起的三樓頂,雕刻技藝精妙絕倫。茂承堂,始建於明,為江村現存古民居規模最大者。坐西北朝東南,前、中、後三進,共有大小天井8個,總建築面積873平方米。由門廳、大門、前天井、中進、後天井、後進組成。該宅的磚雕、中進前金柱石柱礎雕刻及木雕構件等,都有很高的藝術水準。聚秀湖是江村的水口,水面面積6500平方米,明代成化、弘治年間(1465—1488年)挖掘成湖。湖的南岸呈半環形,北岸基本平直,在聚秀湖的兩側,有獅、象兩山護衛,形成山環水繞、聚風斂氣的風水格局。

江村古建築群不僅具有皖南古村落的共性特徵,還由於江氏家族歷史的輝煌,促使村落文化個性突出,具有真實性、客觀性、可讀性和生動性,是研究旌德縣傳統建築、地方文化不可多得的寶貴資料。2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

江村古建築群位於旌德縣白地鎮江村,村莊呈東北至西南走向,為群山環抱,村內有玉龍溪穿村而過,鳳溪繞村南,兩溪會合於村西南隅,形成江村獨特的水文格局。村內每條老街巷的一側各設有一條條水圳,涓涓細水均匯入村西南的“聚秀湖”。隋唐開始,江氏家族就在這裡生活,現存建築多為明清時期建造。村中至今尚存老街、古牌坊、古祠堂、古民居、古橋、古水圳、人工湖等近200處古蹟。江氏宗祠是江村江氏家族的總祠。始建於明,曾兩度毀於大火,兩度重建,1937年再度重修,是旌德縣保存較完整的一座大型祠堂。坐西北朝東南,面闊七間,三進二天井,總建築面積1236平方米,由祠前廣場、泮池、門廳、天井、享堂、廊廡、寢樓組成。該祠匯集磚、木、石三雕工藝,技藝精湛,是典型的徽派古祠堂之一。溥公祠,原名“六分祠”。始建於明,清代幾經修繕。坐東朝西,面闊五間,前、中、後三進,兩天井,總建築面積892平方米。由門樓、廊廡、享堂、寢樓組成。雕刻精妙,具有很高的觀賞、研究價值。

.

.孝子祠,“全稱明孝子江文昌公祠”,坐北朝南,在老街的西側,建於明嘉靖十四年(1535年),清光緒二十七年(1901年)改建成祠。因原為民宅,故祠的建築布局呈民宅風格,面闊三開間,前、中、後三進,總建築面積503平方米。祠由石庫大門、門廳、廊廡、正廳、寢樓組成。父子進士坊,南北朝向,均為二柱單間三樓式石構建築,通高8米,寬3.8米。江漢坊(父坊)居南,建於明弘治初年(1488年);江文敏坊(子坊)居北,建於明弘治十八年(1505年)。兩坊相隔50米,占地22平方米。牌坊用清一色的細花崗岩石雕鑿而成。兩根立柱、兩根額坊、一塊花板、一根定磐枋、四大靠背石及斗拱撐起的三樓頂,雕刻技藝精妙絕倫。茂承堂,始建於明,為江村現存古民居規模最大者。坐西北朝東南,前、中、後三進,共有大小天井8個,總建築面積873平方米。由門廳、大門、前天井、中進、後天井、後進組成。該宅的磚雕、中進前金柱石柱礎雕刻及木雕構件等,都有很高的藝術水準。聚秀湖是江村的水口,水面面積6500平方米,明代成化、弘治年間(1465—1488年)挖掘成湖。湖的南岸呈半環形,北岸基本平直,在聚秀湖的兩側,有獅、象兩山護衛,形成山環水繞、聚風斂氣的風水格局。

江村古建築群不僅具有皖南古村落的共性特徵,還由於江氏家族歷史的輝煌,促使村落文化個性突出,具有真實性、客觀性、可讀性和生動性,是研究旌德縣傳統建築、地方文化不可多得的寶貴資料。2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

江村古建築群位於旌德縣白地鎮江村,村莊呈東北至西南走向,為群山環抱,村內有玉龍溪穿村而過,鳳溪繞村南,兩溪會合於村西南隅,形成江村獨特的水文格局。村內每條老街巷的一側各設有一條條水圳,涓涓細水均匯入村西南的“聚秀湖”。隋唐開始,江氏家族就在這裡生活,現存建築多為明清時期建造。村中至今尚存老街、古牌坊、古祠堂、古民居、古橋、古水圳、人工湖等近200處古蹟。江氏宗祠是江村江氏家族的總祠。始建於明,曾兩度毀於大火,兩度重建,1937年再度重修,是旌德縣保存較完整的一座大型祠堂。坐西北朝東南,面闊七間,三進二天井,總建築面積1236平方米,由祠前廣場、泮池、門廳、天井、享堂、廊廡、寢樓組成。該祠匯集磚、木、石三雕工藝,技藝精湛,是典型的徽派古祠堂之一。溥公祠,原名“六分祠”。始建於明,清代幾經修繕。坐東朝西,面闊五間,前、中、後三進,兩天井,總建築面積892平方米。由門樓、廊廡、享堂、寢樓組成。雕刻精妙,具有很高的觀賞、研究價值。

.

.孝子祠,“全稱明孝子江文昌公祠”,坐北朝南,在老街的西側,建於明嘉靖十四年(1535年),清光緒二十七年(1901年)改建成祠。因原為民宅,故祠的建築布局呈民宅風格,面闊三開間,前、中、後三進,總建築面積503平方米。祠由石庫大門、門廳、廊廡、正廳、寢樓組成。父子進士坊,南北朝向,均為二柱單間三樓式石構建築,通高8米,寬3.8米。江漢坊(父坊)居南,建於明弘治初年(1488年);江文敏坊(子坊)居北,建於明弘治十八年(1505年)。兩坊相隔50米,占地22平方米。牌坊用清一色的細花崗岩石雕鑿而成。兩根立柱、兩根額坊、一塊花板、一根定磐枋、四大靠背石及斗拱撐起的三樓頂,雕刻技藝精妙絕倫。茂承堂,始建於明,為江村現存古民居規模最大者。坐西北朝東南,前、中、後三進,共有大小天井8個,總建築面積873平方米。由門廳、大門、前天井、中進、後天井、後進組成。該宅的磚雕、中進前金柱石柱礎雕刻及木雕構件等,都有很高的藝術水準。聚秀湖是江村的水口,水面面積6500平方米,明代成化、弘治年間(1465—1488年)挖掘成湖。湖的南岸呈半環形,北岸基本平直,在聚秀湖的兩側,有獅、象兩山護衛,形成山環水繞、聚風斂氣的風水格局。

江村古建築群不僅具有皖南古村落的共性特徵,還由於江氏家族歷史的輝煌,促使村落文化個性突出,具有真實性、客觀性、可讀性和生動性,是研究旌德縣傳統建築、地方文化不可多得的寶貴資料。2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

江村古建築群位於旌德縣白地鎮江村,村莊呈東北至西南走向,為群山環抱,村內有玉龍溪穿村而過,鳳溪繞村南,兩溪會合於村西南隅,形成江村獨特的水文格局。村內每條老街巷的一側各設有一條條水圳,涓涓細水均匯入村西南的“聚秀湖”。隋唐開始,江氏家族就在這裡生活,現存建築多為明清時期建造。村中至今尚存老街、古牌坊、古祠堂、古民居、古橋、古水圳、人工湖等近200處古蹟。江氏宗祠是江村江氏家族的總祠。始建於明,曾兩度毀於大火,兩度重建,1937年再度重修,是旌德縣保存較完整的一座大型祠堂。坐西北朝東南,面闊七間,三進二天井,總建築面積1236平方米,由祠前廣場、泮池、門廳、天井、享堂、廊廡、寢樓組成。該祠匯集磚、木、石三雕工藝,技藝精湛,是典型的徽派古祠堂之一。溥公祠,原名“六分祠”。始建於明,清代幾經修繕。坐東朝西,面闊五間,前、中、後三進,兩天井,總建築面積892平方米。由門樓、廊廡、享堂、寢樓組成。雕刻精妙,具有很高的觀賞、研究價值。

.

.孝子祠,“全稱明孝子江文昌公祠”,坐北朝南,在老街的西側,建於明嘉靖十四年(1535年),清光緒二十七年(1901年)改建成祠。因原為民宅,故祠的建築布局呈民宅風格,面闊三開間,前、中、後三進,總建築面積503平方米。祠由石庫大門、門廳、廊廡、正廳、寢樓組成。父子進士坊,南北朝向,均為二柱單間三樓式石構建築,通高8米,寬3.8米。江漢坊(父坊)居南,建於明弘治初年(1488年);江文敏坊(子坊)居北,建於明弘治十八年(1505年)。兩坊相隔50米,占地22平方米。牌坊用清一色的細花崗岩石雕鑿而成。兩根立柱、兩根額坊、一塊花板、一根定磐枋、四大靠背石及斗拱撐起的三樓頂,雕刻技藝精妙絕倫。茂承堂,始建於明,為江村現存古民居規模最大者。坐西北朝東南,前、中、後三進,共有大小天井8個,總建築面積873平方米。由門廳、大門、前天井、中進、後天井、後進組成。該宅的磚雕、中進前金柱石柱礎雕刻及木雕構件等,都有很高的藝術水準。聚秀湖是江村的水口,水面面積6500平方米,明代成化、弘治年間(1465—1488年)挖掘成湖。湖的南岸呈半環形,北岸基本平直,在聚秀湖的兩側,有獅、象兩山護衛,形成山環水繞、聚風斂氣的風水格局。

江村古建築群不僅具有皖南古村落的共性特徵,還由於江氏家族歷史的輝煌,促使村落文化個性突出,具有真實性、客觀性、可讀性和生動性,是研究旌德縣傳統建築、地方文化不可多得的寶貴資料。2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。