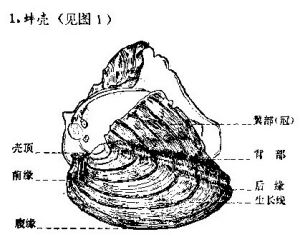

特徵

收穫的水蚌

收穫的水蚌蚌是一種水生動物,它呼吸用鰓。鰓很大,呈瓣狀,左右各1個,每個又分為2瓣,都是由細長的鰓絛緊密相連線而成。鰓上有很多細小的纖毛,這些纖毛能夠經常不斷地顫動。由於纖毛的顫動,使蚌體內和體外的水產生一個水流。水流的方向是使外界水通過入水孔流入蚌的身體內部,經過鰓再至身體的上部,最後從排水孔流出。

水蚌外形呈橢圓形和卵圓形。殼質薄,易碎。兩殼膨脹,後背部有時具後翼。殼頂寬大,略隆起,位於背緣中部或前端。殼面光滑,具同心圓的生長線或從殼頂到腹緣的綠色放射線。膠合部窄,無齒。斧足發達。雌雄異體。肉可食,亦為魚類、禽類的天然餌料,家畜、家禽的飼料。有的種類可用做淡水育珠。

水蚌的貝殼很厚,兩個貝殼在背面相接合的部分有齒,殼的珍珠層較厚,叫珠蚌;另一類喜歡生活在水面平靜的池塘里,它們的貝殼很薄,兩個貝殼在背面相接合的部分沒有齒,叫池蚌。它們的身體很柔軟,活動能力很小,但是,它卻有兩扇堅硬的石灰質的貝殼保護著身體,遇到敵害向它進攻的時候,柔軟的身體便立刻縮到兩個貝殼的中間,同時把兩個貝殼緊緊的關閉起來,形成一道攻不破的“銅牆鐵壁”。蚌的兩個貝殼的大小和形狀完全一樣,在背面互相連線,而在前後和腹面分開,可以隨意的關閉或張開。兩個貝殼在背部相連的地方有角質的、富有彈性的韌帶,有的種類除了韌帶以外,還有凹凸不平的鉸合齒。貝殼外表的顏色一般呈黑色或棕褐色。

外部結構

外部結構貝殼背面的韌帶很有彈性,它的作用好像小彈簧,任務跟閉殼肌剛剛相反,是使兩個貝殼保持張開的狀態。兩個閉殼肌一收縮,使肉柱縮短,因而將左右兩個貝殼關閉起來。肌肉收縮得越緊,肉柱越短,貝殼關閉得就越緊。如果兩個閉殼肌鬆弛了,伸展了,肉柱便由短變長,失去了牽引左右兩個貝殼的作用,貝殼便在軔帶的彈力的作用下恢復到張開的狀態了。

結構

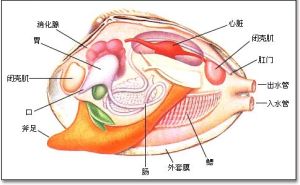

內部構造

內部構造外殼

貝殼的結構由外層、中層、內層三層所組成的:最外邊的一層很薄,差不多是黑色的,是由一種有機物質所組成,叫做角質層,中間的一層很厚,是貝殼的主要部分,為白色,是由許多角柱狀的碳酸鈣所組成,叫做稜柱層;最裡邊的一層很光亮,是由角質和石灰質所形成的許多小薄片重疊排列而成,叫做珍珠層。貝殼的這些部分,都是由緊緊貼在貝殼裡層的外套膜的上皮細胞所分泌的液體形成的。

外套膜

外套膜是一切貝類都有的保護身體的器官,它掩蓋在內臟的外面,但是它很薄,而且是軟的,所以它本身對蚌起不了什麼保護作用。可是它卻能分泌一種液體,形成堅硬的石灰質的貝殼。貝殼的角質層和稜柱層是由外套膜的邊緣部分所形成的,它們可以隨著蚌的身體增大而加大,但是厚度不能再增加。珍珠層是由外套膜整個上皮細胞所形成的,所以它在蚌的生長過程中不但可以增大,還可以不斷的增厚;越是年老的蚌,珍珠層越厚越光澤,就是這個緣故。

斧足

水蚌

水蚌在貝殼張開、斧足伸出的同時,可以看到在蚌的身體後端,由左右兩個外套膜形成的排水孔和入水孔的邊艨,稍稍向外伸展,進行活動。排水孔在背面,是蚌排出身體裡面水分的孔重,入水孔在腹面,通常與前邊的足孔相連,是新鮮水和食物進入蚌身體的孔道。蚌的攝食、呼吸、排精、排幼體等,都需要用到孔道。蚌活動時,達個水流是不斷的。新鮮水流經過鰓的時候,就同血管中的含碳酸氣的血液進行氣體交換,把氧氣輸送到血液中,污水就隨著水流從排水孔流出。

生活環境

蚌是在水底鑽入泥沙中生活的,活動能力很小。它沒有頭,也沒有任何捕捉食物的器官,所以它不能夠主動的去捕捉食物。蚌吃的東西是從入水孔帶進來的微小生物和共他有機物質等,它們都可以隨著入水孔的水流進入蚌的身體之內,經過鰓上纖毛的扇動而達到口唇中間,進入蚌的口內。蚌對流入的水和食料是加以選擇的。在入水孔的入口處,孔的周緣生長著很多小型的觸手狀的突起,如果感到要進來的水中含有對它不利的物質或生物時,就會把孔關閉起來,防止它進入。此外,在蚌的身體裡,鰓的基部還生長著一種特殊的嗅覺器官,叫做嗅檢器。它的作用好像高等動物的鼻子,如果威到進來的水中含有它不喜歡吃的東西,便嚴格的把它跟食物分開,使它們順著水流從排水孔排出體外。

經過入水孔進到體內,然後再經過排水孔排出體外的水流,對蚌的生活是特別有意義的。它不僅給蚌帶來豐富的食料和新鮮氧氣,而且還把蚌排出的廢物送出體外。每天流經蚌身體的水,可達40升之多。

繁殖

神奇的紋理圖

神奇的紋理圖雌蚌比同齡的雄蚌個體較大,貝殼也略寬、略厚。另外雌蚌的鰓絛細狹,雄蚌的鰓絛寬大,寬度往往是雌蚌的2—3倍。卵在春季受精,約2個月可發育成鉤介幼蟲,排出體外。卵若在秋季受精,胚體在母體內越冬,次年春季發育成鉤介幼蟲排出體外,鉤介幼蟲排出體外後,均需寄生在魚體上,待發育成幼蚌後脫離魚體,沉入水底,自由生活。

成熟的精子經過雄蚌輸精管這到鰓上腔,再隨著水流從排水孔排至體外水中。含有精子的水,又順著水流從入水孔進到雌蚌體內的鰓瓣之間。這時候雌體的卵也已經通過輸卵管自生殖腺排出,聚集在它自己的鰓瓣之間。這樣,精子和卵就在雌體的鰓瓣間相遇而進行受精作用了。受精的卵由於母體鰓瓣分泌的粘液粘著,不會隨著水流排到體外去。受精卵逐漸發育而成小幼蟲,達些幼蟲都有兩個小殼,而且在殼的側緣都長著鉤,身體的中央還長著一條很長的鞭毛絛。因為它的貝殼上長著鉤,所以叫鉤介幼蟲。鉤介幼蟲不需要用母體分泌的粘液給粘在鰓瓣上,而是用自己的長鞭毛絛纏繞在鰓絛上。鉤介幼蟲成熟後便通過蚌的排水孔排出體外,落在水底或在水流中懸浮,遇到魚類時就用它貝殼側緣的鉤鉤在魚類的鰓或鰭上,這時魚類因受到鉤介幼蟲的刺激,很快地形成一個被囊,把幼蟲包起來,於是這個幼蟲便開始了它的寄生生活。一隻大的蚌可以產300萬個鉤介幼蟲,一個魚體可以有3000個鉤介幼蟲寄生。一般鉤介幼蟲寄生對成體的魚無顯著的影響,而對幼魚則常可以致死。有些種蚌的鉤介幼蟲需要寄生在某種特定的魚類體上,有些種蚌的鉤介幼蟲則可以在很多種魚類體上寄生。

寄生期的長短隨種類和水溫而不同,在這一期間,幼蟲逐漸變態,足和其它成體的器官次第發育完成,最後便破魚體的被囊而出,落到水底,開始了蚌的底棲生活。蚌的繁殖季節和習性隨種類而不同,中國淡水育珠的優良品種——三角帆蚌的繁殖季節是4—6月。4月上、中旬生殖腺成熟,開始產卵、排精。受精卵一般約需30一45天孵化成鉤介幼蟲。母體排出鉤介幼蟲的最盛期是5月下旬到6月中旬。三角帆蚌的鉤介幼蟲寄生在魚體的時間隨水溫而不同,約l一3個星期。

蚌的生長很慢,一般要到第三年,鰓瓣才能長全,到第五年,才能達到性成熟,並開始產卵。

價值

食用

水蚌

水蚌2. 蚌肉性寒,對脾胃虛寒、腹瀉便搪之人忌食。

做法

1. 適合燒、烹、燉。

2. 剖取河蚌肉的竅門:先用左手握緊河蚌,是蚌口朝上,再用右手持小刀由河蚌的出水口處,緊貼一側的肉殼壁刺入體內,刺進深度約為1/3,用力刮斷河蚌的吸殼肌,然後抽出小刀,再用同樣方法刮斷另一端的吸殼肌,打開蚌殼,蚌肉即可完整無損的取出來。

3. 貝類本身極富鮮味,烹製時千萬不要再加味素,也不宜多放鹽,以免鮮味反失,貝類中的泥腸不宜食用。

菜譜

菜名:河蚌燉肉

特點:蚌肉有特殊的鮮味,豬肉鮮嫩肥美,富含膠質、脂肪,二者巧妙地配合在一起,風味獨特.

原料:蚌肉1500克,豬五花肉250克。調料:紹酒20克,蔥結1個,姜2片,精鹽10克,味素1克,胡椒粉2克。

製作過程:

水蚌

水蚌2.蚌肉去泥腸,用刀柄將邊上的硬從捶扁,洗淨。

3.炒鍋上火,放入蚌肉、蔥結、薑片、紹酒和少許清水,用旺火燒沸,撇去浮沫,上小火燜10分鐘,再放入肉塊同燉,旺火燒沸後,移小火燉約2小時至蚌肉、豬肉酥爛時,放入精鹽、味素,起鍋裝入湯碗內即成。吃時撒入胡椒粉。