毒素簡介

水母(學名)是無脊椎動物,隸屬於腔腸動物門、缽水母綱。水母體內含有95%水分、2%蛋白質。水母是腔腸動物在浮游生物中的代表,除了缽水母類的十字水母目(Stauromedusae)營附著生活和水螅水母類的桃花水母屬(Crasped acusta)為淡水產以外,所有水母都是海產,並都是浮游的。這一類群的種類大多數有兩種基本體型:營固著生活的水螅型和營浮游生活的水母型。

水母

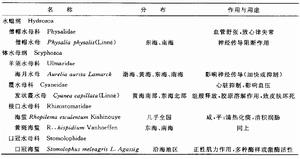

水母 我國部分水母分布區域及套用

我國部分水母分布區域及套用生物活性

生理效應水母刺胞毒素中所含的主要成份除有毒的類蛋白毒素和多肽、酶類外,還有四氨鉻物、強麻醉劑、組織胺、5-羥色胺等生物活性介質。當碰到水母觸鬚可刺傷皮膚,從刺絲囊中迅速放出刺胞毒素,其毒素含有的激肽樣成分可使局部小靜脈、毛細血管擴張,通透性增加,局部皮膚充血水腫,痛癢、水皰糜爛、出血壞死。大量刺胞毒素進入機體,可導致全身毛細血管廣泛擴張,通透性急劇增加,有效循環血量減少,引起強而持久的降壓導致休克。激肽、5-羥色胺可使血管平滑肌鬆弛而致其他平滑肌收縮痙攣,引起劇烈疼痛。同時血中兒茶酚胺升高,腎上腺素、去甲腎上腺素急劇增加,使全身及肺血管收縮,引起肺血流動力學改變,外周血管總阻力增加造成左心過度負荷,使心輸出量下降,左房擴大,肺靜脈回流受阻導致肺水腫。刺胞毒素中的類蛋白毒素、彈性蛋白酶、羧肽酶等能直接作用於心肌細胞,使心肌細胞去極化,局部Na+流入,膜電壓降低;使Ca2+通道開放,Ca2+流入過多,引起冠狀動脈痙攣、心肌收縮無力、心律失常等。刺胞毒素還可直接抑制心肌減少冠狀動脈血流量和心肌細胞溶解,致心肌嚴重受損,傳導功能障硬、心動過緩、心室纖顫、心跳驟停死亡。水母毒素作用機制反映出水母毒素毒性效應的多樣化。臨床症狀觀察及動物實驗研究表明,水母毒素含有溶血、心血管、神經、肌肉、肝臟、腎臟及皮膚壞死等多種生物毒性,這些毒性效應導致了蜇傷患者出現相應的臨床症狀。遺憾的是,由於水母毒素極不穩定且量非常少,導致其毒性成分的純化與鑑定,以及作用機制研究相對滯後。就作用機制而言,除溶血和心血管毒性研究較多外,其他如神經、皮膚等毒性還停留在臨床病例報導的水平。

已知水母毒素特點

已知水母毒素特點 水母蜇傷的臨床表現

水母蜇傷的臨床表現 水母毒素成分

水母毒素成分溶血毒性在水母毒素中普遍存在,是目前惟一被成功純化並進行序列測定的水母毒素蛋白組分,已經從4種不同水母毒素中鑑定出6個不同的溶血蛋白,成為一個新的蛋白家族。根據生物信息學分析,溶血蛋白的作用機制很可能是在紅細胞膜上形成非特異性陽離子通道穿孔複合物。這一點在眾多離子通道工具藥物對水母毒素溶血活性的影響實驗中得到了支持,如非特異性陽離子通道抑制劑La3+對水母毒素溶血作用具有非常明顯的抑制效應。但是,除了離子通道阻斷劑外,其他如抗氧化劑、Ca2+螯合劑等也可以明顯拮抗水母毒素的溶血效應,表明除形成膜穿孔複合物外,溶血毒性蛋白可能還存在其他導致溶血的途徑。

心血管毒性水母毒素心血管毒性一直是研究的重點。從水母蜇傷致死病例來看,絕大多數都與心力衰竭有關,而且動物實驗研究也發現中毒後心血管系統症狀最為顯著。從它的觸手提取的蛋白質毒素能使受注射部位壞死,可引起大鼠子宮的收縮與痙攣,沖洗也不能逆轉其作用圖。靜脈注射可引起紅細胞溶解、心動過緩、房室傳導阻滯和呼吸衰竭作用。這些有毒物質在加熱至35℃或被蛋白水解酶作用後失活。但遺憾的是,迄今未能純化和鑑定出單一的心血管毒性蛋白組分,這導致了水母毒素心血管毒性作用機制研究的滯後。就現有報導來看,水母毒素心血管毒性主要由細胞內Ca2+超載引起,可能涉及到非特異性陽離子通道形成、L型Ca2+通道過度開放、兒茶酚胺過度釋放,以及變態反應等多種機制。此外,水母毒素心血管毒性涉及到的部位包括心臟的傳導系統、心室肌細胞、血管組織的平滑肌細胞和內皮細胞等,可以導致各種類型的心律失常、血壓升高或降低等症狀。

神經毒性水母毒素對神經系統的作用既有中樞活性,也有外周活性。對於外周神經系統,水母毒素可以使細胞膜去極化,降低外周神經細胞的動作電位,阻斷神經傳導;對於中樞神經系統,具體作用機制還不明確,水母蜇傷後的神經症狀表明水母神經毒素主要作用於中樞,呈現出明顯的精神症狀和體徵,並可以最終導致死亡。不過水母毒素的毒性是多種成分共同作用的結果,神經毒素只是其中之一,並非快速毒性反應的主要成分,也不是毒素致死的主要因素,快速毒性作用和毒素致死的主要成分可能是粗毒其他成分如心臟毒素等引起的,由此可以解釋純神經毒素的毒性反而不如粗毒的毒性大。

對離子運轉的影響僧帽水母的毒素可能通過干擾突觸傳導和影響Na+、K+、ATP酶的活性,從而影響心臟傳導系統。口冠海蜇毒素在低濃度時,可以激活Na+、K+、ATP酶和Mg2+,在高濃度(>0.2mg/ml)時則起抑制作用。通過不連續膜分配色譜法分離純化出6個成份,其中1個可以強烈激活而另外5個則抑制線粒體的ATP酶活性。直接作用於ATP酶可能是由於毒素使細胞膜對Na+的通透性發生改變,它們中有的是可以使Na+運轉增加。在研究毒素對Ca2+運轉的影響時,發現從僧帽水母刺絲囊提取的毒素,能抑制大鼠骨骼肌漿網結合Ca2+的能力。

分離提取

毒素主要分布於刺絲囊中,製備純淨、完整的刺絲囊有利於分離提純毒素。主要用自動降解法來製備刺絲囊,因為此法得到的刺絲囊細胞最乾淨,且具有最佳的特定活性和最小的酶污染。水母毒素主要為肽類毒素,常用的分離提純方法有高效液相色譜,離子交換層析,凝膠過濾層析,凝膠電泳等。最有效的方法是高效液相色譜,可根據實驗需要,用不同類型的分離柱,從而達到最好的分離效果。Hiroshi Nagai等利用離子交換型高效液相分離柱TSK-GEL CM- 650S和TSK-GEL CM- 5PW對Carybdea rastoni進行分離,然後再用凝膠滲透高效液相柱Superdex75分離,得到兩種具有溶血活性的毒素,CrTx-A和CrTx-B分子量分別為43 ku,45 ku。此方法還成功的從Carybdea alta和Chiropslmus quadrigatus中分離出溶血毒素。但還未見報導得到純淨的水母毒素,最好的分離結果是得到的水母毒素在SDS-PAGE電泳中得到單一帶。此外,免疫吸附層析,製備等電聚焦電泳等都可以用於分離水母毒素。

套用前景

深海水母中的毒素可具有抑制腫瘤細胞生長的奇特功效,對白血病、惡性淋巴瘤、肺癌等亦有理想的療效。中醫認為,水母性味鹹、平,入肝、腎經,有清熱化痰、消積化滯之功效,適用於痰熱咳嗽、哮喘、大便秘結、消化不良、食欲不振等病症。《醫林纂要》言其“補心益肺,滋陰化痰,去結核,行邪濕,解酒醒渴,止咳除煩”。《歸硯錄》言“海蜇,妙藥也。宣氣化瘀,消痰行食而不傷正氣”。現代營養學分析表明,水母含有蛋白質、脂肪、硫胺素、核黃素、尼克酸和鈣、磷、鐵、碘等多種營養成分。動物試驗表明,水母能降低心肌收縮力,從而發揮降血壓的功效。清代溫熱病名家王孟英所研製的以水母為主料的“雪羹湯”,治療熱後傷陰效果甚佳。後世醫家用此湯治療高血壓,也收到良好的效果。民間也流傳用海蜇治病的若干驗方。如用水母來治療婦女血崩;用水母配合牡蠣、荸薺等煮食或煎服,可治療氣管炎、哮喘、淋巴結結核、小兒積滯、催乳、關節炎等症。