簡介

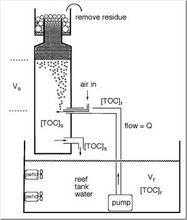

氣泡去除器(英文Bubble removing device),用於去除液體中存在的氣泡。本器有圓錐形內腔,並設有進液管、出液管和排氣導管,進液管以切向連線錐形內腔的大端,出液管錐形內腔的小端相連,排氣管的入口位於腔內錐形頂端的內側,排氣管的出口通大氣。當加壓液體切向輸入後,即在錐形腔內旋轉流動,氣液間發生離心分離,氣體向中心聚集並隨著液體流速增大而造成軸向氣體壓力差,使氣體向錐頂方向流動,並從排氣導管中排出,實現快速脫氣。

傳統氣泡去除方法

人們對氣泡研究及其危害性的認識雖然存在差異,但在液壓裝置的設計製造過程中均考慮了氣泡的去除問題,那就是沿用至今唯一方法,即利用系統中必備的油箱進行氣泡的去除,儘管在油箱的結構上採取了多種措施,如水平截面積大於油液深度、設定隔板而延長油在油箱內的停留時間、進出油口儘量設定得遠些以及體積要大等。但從氣泡去除效果以及裝置結構方面來看仍有下列不足:

(1)氣泡去除效果差

採用油箱自然去除法,就是靠氣泡自身的浮力而自行浮至油麵溶入大氣的方法。氣泡的直徑一般為0.25~0.5mm,如果氣泡界面的油液沒有作向上運動的話,完全要靠自身浮力克服油液的摩擦阻力而向上運動。根據斯托克斯法則可知,氣泡的上浮速度與氣泡的大小及油液粘度有關,也就是說上浮速度與氣泡大小成正比、與油液粘度成反比。如直徑為0.3mm的氣泡在粘度為100×10-6m2/s的油液中每分鐘只上浮30mm。由於泵的攪拌作用,微細化後的氣泡再經閥口高速噴出成為乳化液狀氣泡,即使在油箱內滯留相當長的時間,靠自行浮上也是極其困難的。由此可見,僅靠油箱來去除氣泡,其效果是相當差的,研究和開發強制式氣泡去除裝置勢在必行。

氣泡去除器

氣泡去除器(2)液壓裝置結構增大

油箱除具有儲油、冷卻功能之外,體積大的一個根本原因就是考慮到氣泡的去除,我國油箱的體積一般為泵流量的3~5倍,美國行業規定油箱的體積不得小於泵流量的3倍。由於採用大體積油箱,往往使裝置整體結構變大,且不經濟。

強制式氣泡去除器

工作原理

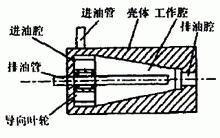

強制式氣泡去除器的基本結構:主要由進油腔、工作腔、導向葉輪、出油腔及排氣管等組成。當油液從切線方向進入油腔時,以一定的動能沖嚮導向輪葉片,在導向輪的作用下,液體作螺旋加速運動,由於油液質量大於氣泡質量,在離心力的作用下,氣泡向中心軸線處集聚,中心軸線上的壓力是隨著液流螺旋加速度的增加而遞減的,在工作腔最小直徑處的中心壓力最低,氣泡在中心軸線上的壓差和接近中心液流的連帶作用下向工作腔最小直徑處運動而集合,在工作腔與出油腔結合處的右側附近,液流由於沒有螺旋運動,所以此處的壓力高於出油腔入口處的壓力,大量聚積起來的氣體在壓力的作用下通過排氣管排出裝置之外。

線段說明

1.OA段為進油腔(內裝導向葉輪)。其中對應的兩線段分別是:O′A′為軸線方向的壓力值;O″A″為軸線方向原有氣泡含量。

2.AB段為工作腔。其中對應的兩線段分別是:A′B′為軸線中心處的壓力變化趨勢;A″B″為軸線中心處的氣泡析出量變化趨勢。

3.BC為排氣段(為出油腔右側很小一部分)。其中對應的兩條線段分別是:B′C′為軸線中心處的壓力變化趨勢;B″C為排出氣體量變化趨勢。

4.CD段為出油腔。其中對應的C′D為脫氣後油液流經出油腔的壓力變化趨勢。

主要特點

1.由於液流在工作腔的旋流半徑很小,氣泡很容易向中心方向移動。還有在工作腔的液體有較大的離心加速度,所以在半徑方向上形成了較大的壓力梯度,十分有助於氣泡的析出。

2.進入到工作腔的液體在導向葉輪作用下具有較大的角動能,促使液體能夠維持較長距離的加速旋轉運動,這就增加了氣泡隨油在工作腔內的旋轉次數,所以有著相當高的氣泡去除效率。

3.本裝置具有較大的壓差範圍,所以有較大的流量適應區域,即對於某一規格的裝置來說,最大流量不小於最小流量的三倍,通過控制進油壓力,可使本裝置在一定流量範圍內的任一流量下均處良好的氣泡去除工況。

4.適用於動力傳遞介質的任何粘度油液的氣泡去除。

5.由於本裝置體積較小,可以忽略其內部通流液體的重量,所以具有任意的安裝位置,而不影響氣泡去除效果。

套用方式及其效果

1.單獨使用。將本裝置的進油腔與系統回油路相接,出油腔直接通向油箱,一遍去除效果最高可達99.9%。

2.與泵組合使用。將本裝置的進油腔與系統回油路相接,出油腔與泵的進油口相接,一遍去除效果最高可達100%。

氣泡去除器

氣泡去除器