簡介

pí líng ㄆㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

毗陵

--------------------------------------------------------------------------------

◎ 毗陵 Pílíng

[ PiLing, Chang prefecture in Jiang Su Province] 今江蘇省常州市

詞語解釋pí líng ㄆㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

毗陵

亦作“毘陵”。 1.古地名。本 春秋 時 吳 季札 封地 延陵邑 。 西漢 置縣,治所在今 江蘇省 常州市 。 三國 吳 時,為 毗陵 典農校尉治所。 晉 太康 二年始置郡,治所移 丹徒 。歷代廢置無常,後世多稱今 江蘇 常州 一帶為 毗陵 。 宋 陸游 《老學庵筆記》卷十:“今人謂 貝州 為 甘州 , 吉州 為 廬陵 , 常州 為 毗陵 。” 明 高濂 《玉簪記·下第》:“ 毘陵 城下水悠悠,不洗古今愁。” 清 朱之瑜 《陽九述略·致虜之由》:“其時 南徐 、 毗陵 、 吳興 、 金閶 ,設能多出奇兵,掎角此虜,其有隻輪北濟乎!”

(2).指 明 代學者、藏書家 唐順之 。因其為 武進 人,故稱。 清 吳偉業 《汲古閣歌》:“ 嘉 隆 以後藏書家,天下 毗陵 與 琅邪 。”參閱 清 顧祖禹 《讀史方輿紀要·江南七·常州府》。

地名

毗陵縣及周邊

毗陵縣及周邊一、縣名。原春秋吳季札封地延陵,秦時地屬會稽郡。

西漢高祖五年(公元前202年)改延陵為毗陵(今常州),並置毗陵縣。

東漢永建四年(129年),分原會稽郡的浙江(錢塘江)以西部分設吳郡,烏程屬吳郡。

三國吳嘉禾三年(234年)置典農校尉屯田墾殖,到西晉大康二年(281年)建郡統縣,相繼沿用506年,其間,雖曾在王莽當政時改過毗壇,但時間很短前後僅14年,東漢建武元年時又復稱毗陵。西晉惠帝永興元年(304年)為避東海王越世子毗諱,改毗陵為晉陵。

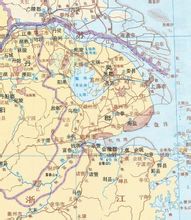

西晉毗陵郡

西晉毗陵郡二、郡名。晉武帝太康二年(公元281年)分吳郡置毗陵郡,領有丹徒、曲阿、武進(析丹徒、曲阿置)、延陵(升曲阿延陵鄉置)、毗陵、無錫、暨陽(析毗陵、無錫置)七縣,治毗陵。晉惠帝永興元年(304年)為避東海王越世子毗諱,改毗陵為晉陵,郡、縣並改。晉懷帝永嘉五年,徙治丹徒(今丹徒縣東南十八里)。晉元帝太興元年,徙治京口。晉成帝鹹和三年,徙治還丹徒。晉安帝義熙九年,復徙治還晉陵。後隋大業初又廢州置郡,常州曾復名毗陵郡。