簡介

殲-12輕型戰鬥機

殲-12輕型戰鬥機發展

1968 年 4 月,我國空軍提出了研製“小殲”(即後來的 殲-12)的計畫。原型機於1969 年 12 月26日首次試飛成功。1973年 9 月 10 日,殲-12 飛機向中央首長做了精彩的匯報表演,被葉劍英元帥讚譽為“空中李向陽”(李向陽是電影《平原游擊隊》主人公游擊隊隊長的名字)。這一綽號道出了 殲-12 飛機機動靈活的飛行特點。後來,南昌飛機廠針對試飛中發現的問題,對 殲-12 作了 10 項重大修改,如採用降低飛行阻力的面積率修形、減小機翼上反角等,並進行了必要的補充實驗。1975 年 7 月 1 日,再次試飛成功。

1978 年2月,因調整裝備體制而決定停止研製。除一架做破壞性強度試驗的原型機外,共生產了 5 架經過試飛的整機。目前,有兩架收藏於我國空軍航空博物館。殲-12 的真正弱點是電子火控設備過於簡單和陳舊,使其潛在的戰鬥力不能充分發揮,如能換裝小型化的電子火控設備,增裝小而輕的導航設備和全向警戒雷達,加上外掛小型空對空格鬥飛彈,則其戰鬥力將大大提高。殲-12 本身特有的短土跑道上起落性能,適合作為島基飛機使用。不過,真要設計出令人滿意的小型戰鬥機,還有待於航空材料、動力裝置、武器設備和空氣動力學等方面的重大革新。

技術參數

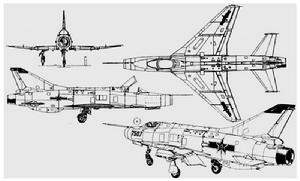

機體圖解

機體圖解翼展7.192米

機長10.664米

機高3.706米

性能

實用升限17410米

最大航程1385千米 (帶副油箱)

最大平飛速度M1.5 2個400升副油箱

武備

1門30毫米機炮,備彈80發

1門23毫米機炮,備彈120發

2個400升副油箱