改革背景

改革會議

改革會議中國人的世界觀與西方人不同,講究“土者,人之所命者也!”由於歷代統治者歷經兩千年的時間內推行封建迷信的葬制、喪禮,使土葬、厚葬、各種迷信活動和鋪張浪費現象十分嚴重,並形成一種具有習慣勢力的社會風俗。中華人民共和國建立不久,即採取行政力量和民眾力量相結合的辦法,開展了殯葬改革活動。但是,在短時間內強制民眾實行火葬,恐怕行不通,因此,必須逐步改革,通過黨員引導和政策支持,逐步使民眾改革土葬,實行薄葬,文明、儉樸、節約辦喪事的殯葬禮俗。減少鋪張浪費的靡靡之風,樹立良好的社會主義精神文明之風。

改革目的

依靠而不是強制民眾逐步革除一切以迷信的、鋪張浪費的方式處理死者遺體和辦理喪事的習俗,代之以科學、儉樸的殯葬方法和哀悼形式的一項社會風俗改造工作。在不同的地方改革目的和方式有所不同,例如在中原地帶改革目的的重點是節約土地,大片的墳地占用肥沃的土地是巨大的浪費。

具體改革

在改革過程中,領導幹部要帶頭宣傳、認真貫徹落實殯葬改革的方針、政策,為民眾做出表率,一定依靠民眾的自覺行動,推動殯葬改革工作的發展。 中國的殯葬改革始終貫穿著辯證唯物主義的無神論思想,對“靈魂不滅”的迷信思想和落後的殯葬習俗是有力的改造。這項移風易俗的社會改造活動,破除了封建宗法的人際關係、倫理道德觀念和浮華虛偽的形式,逐漸形成崇尚簡樸、重在紀念、繼承遺志、寄託哀思的殯葬風俗;在建設社會主義精神文明方面起了重要作用。同時,殯葬改革節省了大量的耕地、木材和其他財力、物力、人力;減少了疾病的傳染以及水源的污染;減輕了民眾的經濟負擔;有益於植樹造林和工農業生產。

改革意見

民政部關於進一步深化殯葬改革促進殯葬事業科學發展的指導意見民發〔2009〕170號

各省、自治區、直轄市民政廳(局),新疆生產建設兵團民政局:

殯葬改革關係人民民眾切身利益,黨中央、國務院對此高度重視。經過多年努力,我國殯葬改革不斷深入,殯葬事業取得了長足進步。實行火葬、改革土葬、節約殯葬用地、文明節儉辦喪事已成為社會共識。但隨著改革開放和經濟社會快速發展,中國殯葬事業總體水準與科學發展觀要求不相適應的矛盾日益突出,在殯葬資源配置、殯葬服務品質、殯葬救助保障、殯葬管理體制和運行機制等方面,尚不能完全滿足人民民眾的喪葬需求。

2016年2月據民政部網站訊息,民政部等9部門聯合印發了《關於推行節地生態安葬的指導意見》,加快推進生態文明建設和黨員幹部帶頭推動殯葬改革的決策部署,進一步深化殯葬改革,保護生態環境。“意見”中提到,“積極引導和支持城鄉居民、殯葬服務單位、基層組織以及相關社會組織推廣節地生態葬法”,“充分發揮村(居)民委員會及紅白理事會、老年人協會等社會組織的作用”。

民政部等9部門聯合推動“節地生態安葬”殯葬改革,是在目前“亂埋亂葬、骨灰裝棺再葬、墓位面積超標、過度使用不可降解材料等問題突出”的背景下出台的,毋庸贅言,這絕對是一件好事。而“意見”在“基本原則”中強調“政府主導”的同時,又反覆強調“社會積極參與”,要求各地政府部門積極支持各級各類相關民間組織為這項改革提供智慧和動力,這是“意見”的一大亮點。

改革意義

第一,實行遺體火葬,改革土葬,減少殯葬用地,節約自然資源,有利於促進經濟可持續發展。

第二,清理限定區域內的散葬墳,實行集中到公墓、骨灰樓(堂)安置,有利於加強生態環境保護,改善投資環境。通過加強管理,還可減少因拜祭引起的山火,保護山林。

第三,破除喪葬舊俗和封建迷信,實行葬法與葬禮的改革,採取不占地或少占地的骨灰處理方式,有利於樹立科學、文明、健康的生活方式,簡化喪事,減輕民眾辦喪負擔,提高人們的生活水平和質量。

第四,一般人對於棺材會有恐懼感,如果火葬就可以避免了。

總體要求

第一、指導思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真落實科學發展觀,強化政府責任和投入,堅定不移地推動殯葬改革,完善殯葬服務體系,建立殯葬救助保障制度,理順殯葬管理體制,促進殯葬科技進步,樹立殯葬改革新風,加強殯葬行業監管,發揮殯葬改革在促進我國經濟社會全面協調可持續發展中的重要作用。

第二、基本原則。以人為本,科學發展。牢固樹立以民為本、為民解困、為民服務的宗旨,把深化殯葬改革與維護人民民眾基本殯葬權益結合起來,實現基本殯葬公共服務均等化。

第三主要目標。遏制一些地區火化率下滑和亂埋亂葬的問題。通過積極推動和倡導,節地葬法和不保留骨灰逐步被民眾接受。

第四、主要任務。堅持推行火葬,創新骨灰安葬方式。科學確定火葬區域和範圍,根據人口密度、交通狀況、設施配置和民眾接受程度,逐步擴大火葬區。

採取措施

第一、制定完善殯葬事業發展規劃。各地要結合本地區實際和國家、地方制定“十二五”規劃的要求,制定完善殯葬事業發展規劃,並納入當地國民經濟和社會發展總體規劃,明確殯葬改革發展的具體目標和任務,採取切實可行的政策措施和方法步驟。

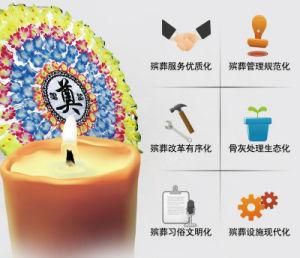

第二、提高殯葬服務水準。要進一步最佳化殯葬服務內容、程式和標準,完善便民惠民的殯葬服務網路,逐步形成基本殯葬服務為主體、選擇性殯葬服務為補充的服務格局。

第三、加強公墓管理。按照相關要求,進一步強化公墓建設經營的審批管理,從嚴審批經營性公墓。

第四、推行惠民殯葬政策。各地要結合實際,積極爭取政府出台惠民殯葬政策,加快建立和完善殯葬救助保障制度。

第五、理順殯葬管理體制。進一步明確各相關部門在殯葬改革、殯葬管理、殯葬服務、殯葬價格和喪葬用品生產銷售等方面的工作職責,形成政府領導、民政協調、各部門齊抓共管的管理體制。

第六、樹立移風易俗新風尚。要緊緊依靠民眾,充分相信民眾,廣泛發動民眾,認識和把握殯葬傳統文化的歷史意義和現實價值,積極探索和推廣能夠滿足人民民眾緬懷先人、慎終追遠的願望和需求,與當代社會相適應、與現代文明相協調的殯葬習俗和文化形式,充分培育、挖掘和保護民眾中蘊藏的主動實行殯葬改革的願望和要求,不斷增強人民民眾參與殯葬改革的自覺性。

第七、促進殯葬改革創新。積極整合殯葬資源,促進殯葬改革理論創新、科技創新和機制創新,提高推進殯葬改革的能力,重點解決殯葬基礎理論、技術進步和運行機制等方面的問題。

第八、加強殯葬監管和行風建設。制定公平公正的行業政策,規範社會資本舉辦殯葬服務單位的準入條件,提高從業資質,探索建立殯葬行業準入制度。

第九、加強組織領導。各級民政部門要進一步提高對殯葬改革重要性的認識,增強責任感和緊迫感,堅持推進殯葬改革不動搖,加快殯葬事業發展不停步,提高殯葬服務水準不鬆勁。

改革異同

各地殯葬改革情況不同,發展各異。各級民政部門要敏於觀察形勢,善於把握重點,勤於積小成大。要勇於探索,敢於創新,以維護民眾殯葬權益為宗旨,以推動殯葬設施建設為基礎,以提高殯葬服務水準為抓手,以完善殯葬管理體制為保障,不斷深化殯葬改革,促進殯葬事業科學健康發展。

中國是一個大國,由於地理條件的多樣性,導致各地的地形、氣候、物產、風俗、習慣、宗教信仰等各不相同,如果要讓高層設計出一個讓所有地區、民族都滿意的節約生態安葬樣本,幾乎是不可能的。比如,沒有大海大河的地方無法進行海葬;沒有樹木的草原或戈壁上無法推行樹葬。思路只有一個,那就是高層只設計、出台一個原則性的、方向性的法律或政策框架,然後放手讓各地基層政府和民間組織因地制宜,自己設計具體的實施辦法。

舉個例子,河南平頂山某村有一家“宗親會”,他們醞釀出這樣一個新的喪葬辦法:同姓同宗的家族只建造一個墓園,裡面種上花草樹木,族人去世火化後把骨灰撒在園內;然後建造一個祠堂,供奉死者的牌位,也是親人節日祭祀的地方。想想看,如果墓園建在該家族的老墓地上,如果祠堂建在私人宅基地上,不但與“意見”中“著力加強公益性公墓、骨灰堂等基本殯葬公共服務設施建設”的條款相吻合,又完美地達到了節約土地和維護生態的效果,更重要的是,這不用地方政府操任何心,不會引發民間和地方政府的摩擦,真的是一舉多得。

雲南改革

豪華墓穴,墓主丈夫為計生委退休幹部

豪華墓穴,墓主丈夫為計生委退休幹部2014年11月29日,

雲南省委、省政府辦公廳發布《關於充分發揮黨員幹部帶頭作用大力推進殯葬改革的實施意見》,對黨員幹部辦理喪事的方方面面做出硬性要求,如規定黨員幹部去世一般不召開追悼會、嚴禁修建大墓豪華墓,墓穴占地不得超過1平方米等。並提出要嚴控經營性公墓數量,每個縣(市、區)原則上只允許建1個經營性公墓。黨員、幹部及其直系親屬未按規定執行殯葬政策,干擾殯葬改革,搞封建迷信活動,利用喪事藉機收斂錢財的,要依法依紀嚴肅查處。

改革阻力

老人為獲土葬自殺

殯葬改革

殯葬改革安徽省民政廳回應稱,禁止強制收繳棺木。專家稱,對民俗文化的改革應漸進,不可操之過急。

在有著濃厚土葬風俗的安慶農村,棺木是許多老人後半輩子最重要的“財產”,強制收繳棺木令他們在心理上備受打擊。在安慶市桐城方圓50公里範圍內,先後有6位自殺身亡的老人。其子女均稱老人是為了避免6月1日後的火葬政策而自殺的。

桐城大關鎮旵沖村,今年88歲的潘秀英已自殺4次,但最終被救活,在其子女懇求下,村委會同意暫不收繳她的棺木。5月25日,她以含糊不清的言語向新京報記者承認,棺木是她目前活著的唯一指望。