天狼B的光度只有天狼A的萬分之一,但是表面溫度卻達到26000攝氏度。觀測計算表明,它的質量跟太陽差不多,體積卻只有地球的一半。因此,它的平均物質密度,達每立方厘米3.8噸!後來,就把這種由超密物質組成的恆星叫做白矮星。

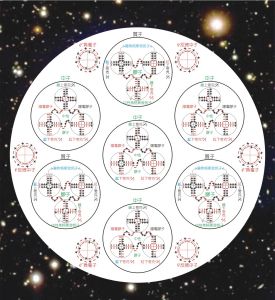

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 白矮星內部的核反應已經停止,所以實際上是死亡的恆星。它們在銀河系內並不罕見。由於失去了核反應的巨大能量產生的輻射壓力,其中的物質在內部引力作用下進一步收縮,依靠引力能轉化為熱能而繼續發光。在白矮星內部的物質,原子外層的電子被剝離為自由電子,原子核之間的距離大為縮小,所以可以達到極高的密度。

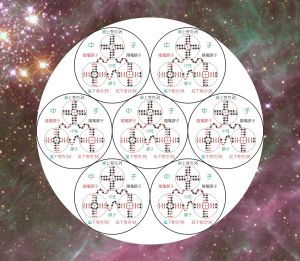

質量比太陽更大的恆星,在死亡後,物質之間的引力更大,其緻密的程度,可使原子中外層的電子和核內的質子發生反應,變成中子。因為中子不帶電荷,相互之間距離更加縮小,成為中子星。中子星的大小只有幾十千米,其中物質的密度可達每立方厘米1億噸!

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖