簡介

歸去來辭兮

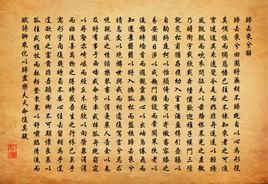

歸去來辭兮《歸去來兮辭》是辭體抒情詩。辭體源頭是《楚辭》,尤其是《離騷》。《楚辭》的境界,是熱心用世的悲劇境界。《歸去來兮辭》的境界,則是隱退避世的超越境界。中國傳統士人受到儒家思想教育,以積極用世為人生理想。在政治極端黑暗的歷史時代,士人理想無從實現,甚至生命亦無保障,這時,棄仕歸隱就有了其真實意義。其意義是拒絕與黑暗勢力合作,提起獨立自由之精神。陶淵明,是以詩歌將這種歸隱意識作了真實、深刻、全面表達的第一人。《歸去來兮辭》在辭史和文學史上的重要意義,即在於此。

出自

在兩宋時代,《歸去來兮辭》被人們所再發現、再認識。歐陽修說:“晉無文章,唯陶淵明《歸去來辭》而已。”宋庠說:“陶公《歸來》是南北文章之絕唱。”評量了此辭在文學史上的重要地位。李格非說:“《歸去來辭》,沛然如肺腑中流出,殊不見有斧鑿痕。”朱熹說:“其詞意夷曠蕭散,雖托楚聲,而無尤怨切蹙之病。”(上引文見陶澍集注本)則指出了此辭真實、自然、沖和的風格特色。宋人這些評論,是符合實際的。

原文

歸去來兮!田園將蕪胡不歸?既自以心為形役,奚惆悵而獨悲?悟已往之不諫,知來者之可追;實迷途其未遠,覺今是而昨非。

舟搖搖以輕颺,風飄飄而吹衣。問征夫以前路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,載欣載奔。童僕歡迎,稚子候門。三

歸去來辭兮

歸去來辭兮徑就荒,松菊尤存。攜幼入室,有酒盈樽。

引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。倚南窗以寄傲,審容膝之易安。園日涉以成趣,門雖設而常關。策扶老以流憩,時矯首而遐觀。雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。景翳翳以將入,撫孤松而盤桓。

歸去來兮,請息交以絕游。世與我而相遺,復駕言兮焉求?悅親戚之情話,樂琴書以消憂。農人告余以春兮,將有事乎西疇。或命巾車,或棹孤舟。既窈窕以尋壑,亦崎嶇而經丘。木欣欣以向榮,泉涓涓而始流。羨萬物之得時,感吾生之行休。

已矣乎!寓形宇內復幾時?何不委心任去留?胡為惶惶欲何之?富貴非吾願,帝鄉不可期。懷良辰以孤往,或執杖而耘耔。登東坳以舒嘯,臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑?

譯文

回去吧,田園快要荒蕪了,為什麼還不回!既然自認為心志被形體所役使,又為什麼惆悵而獨自傷悲?認識到過去的錯誤已不可挽救,知道了未來的事情尚可追回。實在是誤入迷途還不算太遠,已經覺悟到今天“是”而昨天“非”。歸舟輕快地飄蕩前進,微風徐徐地吹動著上衣。向行人打聽前面的道路,恨晨光還是這樣微弱迷離。

望見家鄉的陋屋,我高興得往前直奔。童僕歡喜地前來迎接,幼兒迎候在家門。庭院小路雖將荒蕪,卻喜園中松菊還存。我拉著幼兒走進內室,屋裡擺著盛滿酒的酒樽。拿過酒壺酒杯來自斟自飲,看著庭院裡的樹枝真使我開顏。靠著南窗寄託著我的傲世情懷,覺得身居陋室反而容易心安。天天在園子裡散步自成樂趣,儘管設有園門卻常常閉關。拄著手杖或漫步或悠閒地隨處休息,不時地抬起頭來向遠處看看。雲煙自然而然地從山洞飄出,鳥兒飛倦了也知道回還。日光漸暗太陽將快要下山,我撫摸著孤松而流連忘返。

回去吧,我要斷絕與外人的交遊。既然世俗與我乖違相悖,我還駕車出遊有什麼可求?親戚間說說知心話兒叫人心情歡悅,撫琴讀書可藉以解悶消愁。農人們告訴我春天已經來臨,我將要到西邊去耕耘田畝。有的人駕著篷布小車,有的人劃著名一葉小舟。時而沿著婉蜒的溪水進入山谷,時而循著崎嶇的小路走過山丘。樹木長得欣欣向榮,泉水開始涓涓奔流。我羨慕物得逢天時,感嘆自己的一生行將罷休。

算了吧!寄身於天地間還有多少時日!何不放下心來聽憑生死?為什麼還要遑遑不安想去哪裡?企求富貴不是我的心愿,尋覓仙境不可期冀。只盼好天氣我獨自外出,或者將手杖插在田邊去除草培苗。登上東邊的高崗放聲長嘯,面對清清的流水吟誦詩篇。姑且隨著大自然的變化走向生命的盡頭,樂天安命還有什麼值得懷疑!

賞析

宋書·陶潛傳》則特別提到作者辭官的近因:“郡遣督郵至縣,吏白應束帶見之,潛嘆曰:‘我不能為五斗米,折腰向鄉里小人!’即日解印綬去職,賦《歸去來》。”從序和這段記錄都可以看出,這篇文章作於作者辭官歸田之初,是一篇述志的作品,文中著重表達了作者對黑暗官場的厭惡和鄙棄,讚美了農村的自然景物和勞動生活,也顯示了歸隱的決心。

歸去來辭兮

歸去來辭兮淡遠瀟灑的風格歐陽修對這篇文章推崇備至,嘗言:“兩晉無文章,幸獨有《歸去來辭》一篇耳,然其詞義夷曠蕭散,雖託楚聲,而無其尤怨切蹙之病。”大意是,本文雖然採用了楚辭的體式,但作者能自出機杼,不受楚辭中怨憤、悲傷情調的影響,而表現出一種淡遠瀟灑的風格。例如,作者辭官是因為鄙棄官場的黑暗,但文中並無隻言片語涉及官場中的黑暗情形,而只說自己“惆悵而獨悲”的心情;對已往的居官求祿,也只說“不諫”和“昨非”,不作更深的追究;他決定今後不再跟達官貴人來往,也僅用“息交以絕游”一語輕輕帶過,胸懷何等灑脫,是見役於物的人做不到的。又如文中寫田園生活的樂趣,看起來都是一些極為平常的細節,但又處處顯示出作者“曠而且真”的感情,句句如從肝肺中流出,而不見斧鑿之痕。這種淡遠瀟灑的文風,跟作者安貧樂道、超然物外的處世態度是完全一致的。

結構

全文可分三部分:

第一部分(即第1段)表示辭官歸田的決心。含兩層:前一層是自責之詞。詩人想到“田園將蕪”,故應歸家,但心在官位,為形體所役使而不能自主,這是何等可悲啊!表明詩人已有歸意。後一層是自恕自慰之詞。詩人已知過去求官為非,今日棄官為是,好比是入了迷途不遠,還來得及回到正道上來,因而深感欣慰。這兩層點明了全文主旨,表達了詩人鄙棄官場、嚮往田園的感情。

第二部分(即第2、3段)寫作者回到田園後的愉快生活。可分三層:第一層寫歸途和初抵家時的情況,含三節:前一節寫乘舟返家途中既輕鬆又渴望抵家的心情;中間一節寫望見家門時欣喜若狂的心情,這跟在官時“惆悵而獨悲”的心清形成了鮮明的對比;後一節寫家中景況,有松,有菊,有幼,有室,有酒,有樽,差足自慰。第二層寫回家後的日常生活,含三節:前一節寫飲酒自遣,這是室中之樂;後兩節寫涉園觀景,留連忘返,這是園中之樂。這是真正的隱者之樂,跟遷客們的閒適心情絕不相同。第三層寫詩人在農村的出遊經歷。含四節:第一節重申辭官歸田之志,以“息交以絕游”進一步表示對當權者和官場生活的鄙棄;第二節寫跟鄉里故人和農民的交往,為下文寫出遊張本;第三節寫出遊方式,“窈窕以尋壑”應上“或掉孤舟”,“崎嶇而經丘”應上“或命巾車”;第四節寫出遊中所見,前兩句寫農村初春生機勃鬱的景象,後兩句觸景生情,為結尾述人生觀張本。

第三部分(第4段)抒發詩人“樂天安命”的情懷。含三層:前一層緊承上文“吾生之行休”而自問,這是一種委婉的表達方式,有振起下文的作用;下面兩層是作者自答,“富貴”兩句從反面作答,重在說“富貴”而以“帝鄉”為陪襯,中間四句從正面作答,用形象化的手段表明自己快然自足於隱居生活,最後上升到哲理的高度,點出“樂天安命”的思想,卒章顯志。

陶淵明人物生平

陶淵明(約365-427),潯陽人(今江西省九江市星子縣人)。東晉著名田園詩人,漢族,文學家。又名潛,字元亮,因宅邊種植五棵柳樹所以號五柳先生,私謚靖節,宜豐縣澄塘鎮秀溪村人。晉代詩人。宋代地理總志《太平寰宇記》有陶淵明"始家宜豐"的記載。宜豐舊《圖經》亦有此說。陶淵明29歲徙家柴桑,出任江州祭酒、鎮軍參

陶淵明

歸去來辭兮

歸去來辭兮軍。後任彭澤縣令。因不事權貴,棄官隱居栗里(今星子縣境內)。52歲時偕少子陶佟回歸宜豐故里,四年後返潯陽,逝於柴桑。陶佟留居故里。今澄塘鎮秀溪、故村等處陶姓人皆為陶佟之後裔。歷代方誌載宜豐境內有南山、柳齋、菊軒、東籬、洗墨池、藏書礅、故里橋、靖節橋、我公橋、舒嘯台、賦詩灣、顧淵石、醉臥石、淵明洞、讀書堂、靖節祠等陶淵明遣跡及其紀念建築。

他出身於破落官僚地主家庭。從小受儒家思想的教育,對生活充滿幻想,希望通過仕途實現自己“大濟蒼生”的宏願。自29歲起,曾任江州祭酒、鎮軍參軍、彭澤縣令等職。他不滿當時土族地主把持政權的黑暗現實,任彭澤縣令時,因不願“為五斗米而折腰”,僅80多天就辭官回家,作《歸去來兮辭》,自明本志。從此“躬耕自資”,直至63歲在貧病交迫中去世。他長於詩文歌賦,詩歌多描寫自然景色及其在農村生活的情景,其中的優秀作品隱含著他對腐朽統治集團的憎惡和不願同流合污的精神,但也有虛無的“人生無常”“樂天安命”等消極思想。另一類題材的詩,如《詠荊軻》等,則表現了他的政治抱負,頗為悲憤慷慨之音。散文以《桃花源記》最有名。陶淵明的詩文兼有平談與爽朗的風格,語言質樸自然,又極為精煉。有《陶淵明集》。

陶淵明的後世評價

作為身處晉末亂世的隱士,陶淵明晚年常與廬山中的釋道交往,這是可以想像得到的事,但要說他們之間在思想上志同道合,恐怕卻未必盡然。仔細地研讀過陶詩和了解詩人生平的人,都會知道陶淵明是個外表恬淡靜穆,而內心熱情濟世無神論者。他少年時曾胸懷大志,接受儒家思想,希望建功立業。但在出仕了一個時期以後,現實使他感到失望,他不願與當政的人同流合污,便選擇了一條退隱歸耕的道路。

歸去來辭兮

歸去來辭兮陶淵明

田園詩的新形式,在中國詩歌發展史上作出了很大的貢獻。他從少年時的“猛志逸四海”,到老年時的“猛志固常在”,始終對世事沒有淡忘。他傳世的名篇《桃花源記》,正是他對如同上古原始時代的那種人們自食其力、友好相處、沒有種種現實中的紛擾與貧困的“怡然有餘樂”社會的憧憬。就是他的隱居與飲酒,放在當時的時代背景下加以分析,也含有對當時黑暗統治表示一定程度的不滿和反抗的意義在內。

當然,陶淵明畢竟是一個生活在一千多年前封建社會的士大夫,在他的思想和詩文中不可能不存在許多安貧樂命、及時行樂、避世消極的東西。但後世歷代的文學評論家和選家出於自己的階級偏愛,多著重欣賞和讚揚他這方面的特點,認為這才是陶詩的精華所在。

蘇東坡曾這樣評價陶淵明:“欲仕則仕,不以求之為嫌;欲隱則隱,不以去之為高。飢則扣門而乞食;飽則雞黍以迎客。古今賢之,貴其真也。”人貴真,詩亦貴真,詩真乃由人真而來,這就是陶詩具有經久不衰魅力的主要原因。

魯迅先生的話,“陶潛正因為並非‘渾身是‘靜穆’,所以他偉大”。

梁啓超評價陶淵明時曾經說,“自然界是他愛戀的伴侶,常常對著他笑”。確如其言,陶在自然與哲理之間打開了一條通道,在生活的困苦與自然的旨趣之間達到了一種和解。連最平凡的農村生活景象在他的筆下也顯示出了一種無窮的意味深長的美。

陶淵明的隱逸之宗

陶淵明是東晉時期的一位非常重要的詩人。他被尊稱為隱逸詩人之宗,而且開創了田園文學這一文學潮流。他的詩文充滿了田園氣息,他的名士風範和對生活簡樸的熱愛,影響了一代又一代的中國文人,乃至整箇中國文化都深受其影響。陶淵明在中國幾乎是個家喻戶曉的名字。上過中學的人都學過他的《桃花源記》,很多人會隨口念道:採菊東籬下,悠然見南山;老師還會給我們講他“不為五斗米折腰”的故事。然而要進一步對他說些什麼,恐怕就有點困難了。一個人之所以成為那樣的人,總得有很多因素的影響造成。若要更進一步了解這位隱逸詩人,知道他的生平、多讀他的詩文,是必不可少的。